Lanterne des morts

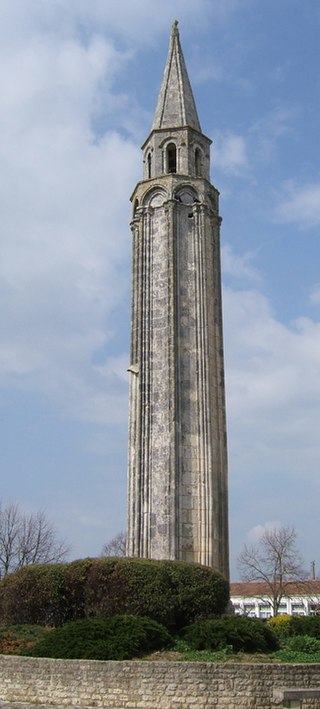

Lanterne des morts de Sarlat-la-Canéda dite tour Saint-Bernard (Dordogne)

Par Manfred Heyde — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4186239

Une lanterne des morts, appelée, suivant les provinces, fanal funéraire, tournière, lampier (voir Dénominations plus bas), est un édifice maçonné, de forme variable, souvent élancé, en forme de tour, généralement creux et surmonté d'un pavillon ajouré (au moins trois ouvertures), dans lequel au crépuscule on hissait, souvent avec un système de poulies, une lampe allumée.

La lanterne des morts se distingue de la croix hosannière, monument funéraire dont la colonne est pleine et toujours surmontée d'une croix.

Utilité et signification

Il est vraisemblable que les lanternes aient été des fanaux funéraires. Dès l'Antiquité, il est de tradition d'entretenir une flamme auprès des tombes. Cette coutume est reprise par les premiers chrétiens pour qui la mort n'est qu'un passage de la lumière terrestre vers la lumière céleste. Les tombeaux s'ornent de bougies. Elles sont ensuite remplacées par une bougie de pierre, plus solide, résistante aux intempéries : la lanterne des morts.

Les interprétations diffèrent sur la signification ou la symbolique de ces lanternes : Viollet-le-Duc y voyait une expression de la "tradition antique de la Gaule Celtique" ; pour certains, ces lanternes préservaient les vivants de la peur des revenants et des esprits des ténèbres. Pour d'autres, elles auraient eu vocation à éclairer les cérémonies des familles des défunts. D'autres encore y voient la volonté de rappeler à tous l'immortalité de l'âme, reliant l'implantation de ces monuments à la sphère d'influence des bénédictins, et à demander les prières des vivants pour les morts, à honorer les défunts.

D’autres fonctions sont avancées : phares destinés à guider les voyageurs égarés ; enseignes indiquant un cimetière, donc un lieu dangereux à éviter ; fanal permettant aux morts quittant leurs tombes pour hanter les vivants de retrouver leur cimetière à l'aube.

En France

Antiquité

La pile funéraire gallo-romaine de Cinq-Mars-la-Pile a pu faire office de lanterne des morts.

Moyen Âge

En France, la plupart de ces édifices furent construits aux alentours du XIIe siècle. Ils sont pour l'essentiel concentrés dans une zone du centre-ouest de la France, incluant les départements de l'Allier, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de l'Indre, de la Loire, du Lot, du Puy-de-Dôme, des Deux-Sèvres, de la Vendée, de la Vienne et de la Haute-Vienne, ces 14 départements correspondant grosso modo au territoire nominal du duché d'Aquitaine au Xe siècle. Un petit édifice désigné sous ce nom est situé près de l'église de Guégon (Morbihan) et il en existe huit autres répertoriées en Bretagne : à Les Moutiers-en-Retz (enclos paroissial de l'église Saint-Pierre), à Douarnenez (sur l'église Saint-Herlé de Ploaré), à Saint-Jean-du-Doigt (toit de la chapelle Saint-Mélar), à Plonévez-du-Faou (chapelle Saint-Herbot), à Liffré (base du clocher de l'église Saint-Michel), à Ploulec'h (chapelle Saint-Herbot) et à Trégastel (près du porche). Dans l'Est de la France on signale de rares monuments anciens isolés comme la tour ronde du XIIIe siècle au cimetière de Farschviller (Moselle) ou encore la jolie construction tardive en style gothique flamboyant nommée « La Recevresse » de la basilique Notre-Dame d'Avioth (Meuse).

Cette concentration particulière n'a jusqu'ici reçu aucune explication satisfaisante.

Époque contemporaine

Après la Première Guerre mondiale, des lanternes des morts sont élevées sur les cimetières militaires (voir Douaumont, Dormans ou nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette). Le monument aux morts de La Châtre représente une femme debout au pied d'une lanterne des morts.

Hors de France

Des lanternes des morts existent en Irlande, un seul exemple en Angleterre à Bisley, Gloucestershire, et dans plusieurs pays d'Europe centrale (pour ces derniers, la construction des lanternes semble plus tardive que les lanternes françaises).

Dénominations

- « colonne » : Estrée (Pas-de-Calais)

- « croissonnière » : Cellefrouin (Charente)

- « fanal » :

- « flèche » :

- « lampadaire » :

- « lampier » : Estivareilles (Allier)

- « luminaire » :

- « phare » :

- « tournielle » :

- « tournière » :

Formes

Lanterne des morts des Moutiers-en-Retz (Loire-Atlantique)

Lanterne des morts à Saint-Goussaud (Creuse)

Lanterne des morts à Saint-Pierre-d'Oléron (Charente-Maritime), une des plus hautes de France (23 m)

Par Francis Bard — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10256875

- cylindrique : Estivareilles (Allier), Pranzac (Charente), Atur (Dordogne), Cherveix-Cubas (Dordogne), Ciron (Indre), Les Moutiers-en-Retz (Loire-Atlantique), Culhat (Puy-de-Dôme), Château-Larcher (Vienne), Rancon (Haute-Vienne), etc.

- carrée : Saint-Goussaud (Creuse), Montaigut (Puy-de-Dôme), Antigny (Vienne), Cognac-la-Forêt (Haute-Vienne), Saint-Victurnien (Haute-Vienne), Rochecorbon (Indre-et-Loire), etc.

- hexagonale : Landerneau (Finistère)

- polygonale : Le Falgoux (Cantal), Saint-Pierre-d'Oléron (Charente-Maritime), Felletin (Creuse), La Souterraine (Creuse), La Berthenoux (Indre), etc.

- colonne : Cellefrouin (Charente), Fenioux (Charente-Maritime), Pougne-Hérisson (Deux-Sèvres) : lanterne disparue, etc.

- surmontant une chapelle : Bourdeilles (Dordogne), Sarlat-la-Canéda (Dordogne), Fontevraud-l'Abbaye (Maine-et-Loire), Acheux-en-Amiénois (Somme), Montmorillon (Vienne), Vicq-sur-Breuilh (Haute-Vienne), etc.

Noms additionnels

La lanterne des morts de Sarlat-la-Canéda est aussi appelée lanterne des Maures.

Celle de Carlux (Dordogne) est appelée cheminée sarrasine, même si elle n'a rien à voir avec les cheminées sarrasines de Bresse.

Celle de Vergèze (Gard) est appelée lanterne des Maures, ou cheminée sarrazine.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lanterne_des_morts

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire