Notre-Dame de Fátima est le vocable sous lequel est invoquée la Vierge Marie telle qu'elle est apparue à trois enfants à Fátima, petit village du centre du Portugal, à six reprises au cours de l'année 1917.

Ces apparitions, dont le message porte sur la prière et les fins dernières, ont d'abord été l'objet de méfiance, aussi bien de la part des autorités civiles que des autorités religieuses.

Puis, dès 1930, le succès populaire de ce qui devient un grand centre de pèlerinage est accompagné de la reconnaissance de ces apparitions par l'Église catholique romaine.

La situation au Portugal

L'évangélisation a été très profonde, la mentalité catholique est fortement ancrée et est encore, au début du XXe siècle, une part intrinsèque de la vie au Portugal.

Malgré cela, en 1908, le roi de Portugal Charles Ier est assassiné avec son fils aîné par deux carbonari.

En 1910, Manuel II doit quitter le pays, et une république libérale et laïque est proclamée le 5 octobre.

Le 24 mai 1911, par son encyclique Jamdudum in Lusitania, le pape Pie X rejette vigoureusement les lois de laïcisation mises en place par le nouveau gouvernement.

La nouvelle constitution, votée en 1911, s'inspire largement des constitutions française et brésilienne : le Portugal est officiellement un pays laïc et anticlérical.

La Première Guerre mondiale

Engagé dans la guerre au côté des Alliés à partir de mai 1916, le Portugal a environ 50 000 soldats positionnés en France.

La vie difficile dans la campagne portugaise

Fátima, située à 130 km au nord de Lisbonne, est, en 1917, une paroisse rurale de 2 500 habitants, dispersée en une quarantaine de hameaux.

Les habitants sont des paysans qui travaillent constamment un sol ingrat.

Tout le monde est mis à contribution pour le labeur quotidien.

Les enfants sont généralement chargés de la garde des troupeaux.

Cette pauvreté est doublée d'un profond analphabétisme, puisque seulement 10 % des femmes savent écrire.

Dans le hameau d'Aljustrel habitent les familles Dos Santos et Marto.

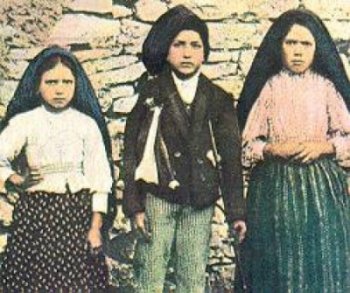

Les voyants

Lúcia de Jesus dos Santos est née le 22 mars 1907 à Fátima, elle a donc dix ans.

Son cousin Francisco Marto, né le 11 juin 1908, a neuf ans.

Et Jacinta, sœur de François, née le 11 mars 1910, en a juste sept.

Pour aider leurs parents, ils participent à l'activité familiale en gardant les troupeaux de moutons dans les alentours du hameau, et en particulier au lieu dit Cova de Iria.

Francisco (François) Marto naît le 11 juin 1908.

Enfant au caractère doux, il est pacifique, serviable et lorsqu'il y a contestation il ne cherche pas à faire valoir ses droits, prêt à donner ce qu'on lui réclame, même injustement. "Ça m'est égal, à moi" dit-il.

IL aime la solitude et, comme son patron Saint François, il protège les oiseaux. Il aime aussi chanter et jouer du fifre.

Lors des apparitions, il voit les personnes, mais n'entend pas les paroles.

Marqué spécialement par la troisième apparition de l'Ange, lequel leur parle des offenses faites au Seigneur, François veut être le consolateur de Jésus.

Une nuit, son père l'entend sangloter dans son lit; il va le trouver et François lui dit : "Je pense à Jésus qui est si triste à cause des péchés commis contre lui".

Désormais, il lui arrive souvent de quitter le jeu et la compagnie de sa sœur et de sa cousine pour aller prier à l'écart.

Un jour elles le cherche partout et finissent par le trouver le soir, prosterné à terre.

Absorbé, il n'avait pas entendu leurs appels. "J'ai commencé à dire la prière de l'Ange, dit-il, et ensuite je me suis mis à 'penser'".

Chaque soir quand il revient à la maison, il réclame qu'on dise le chapelet en famille comme c'est la coutume et si sa mère, débordée par ses occupations, n'a pas le temps de prier, il lui dit qu'elle peut prier en marchant.

Tombé malade, les gens aiment bien venir le voir dans sa chambre. "Je ne sait pas ce qu'a François, on se sent bien ici", disent-ils.

Il désire vivement communier avant de mourir (il n'a communié que des mains de l'Ange).

Quand sa cousine Lucie va communier à la messe, il lui fait ses commissions pour 'Jésus caché'.

Enfin il fait une dernière confession et le lendemain, veille de sa mort, il a la joie de communier dans sa chambre.

Il dit à sa petite sœur Jacinthe : "Aujourd'hui je suis plus heureux que toi, parce que j'ai dans ma poitrine Jésus caché".

Le lendemain, au matin, il dit à sa mère : "Oh maman ! Quelle belle lumière près de la porte !" et il meurt en souriant. C'était le 4 avril 1919, à 10 heure.

Parti pour le ciel avant Jacinthe, celle-ci désormais est souvent pensive et triste, et quand on l'interroge, ses yeux se remplissent de larmes et elle dit : "Je pense à François. Comme j'aimerais le voir". Telle était l'amitié pure et simple qui unissait les trois petits pâtres.

JACINTA (Jacinthe)

Elle naît le 11 mars 1910. De caractère joyeux et insouciante, elle aime à danser, ce qu'elle fait avec grâce, et jusque dans la prison de Vila Nova de Ourém !

Très marquée par la vision de l'enfer, elle s'attache spécialement à prier et à se sacrifier pour la conversion des pécheurs.

Elle redit souvent la prière enseignée par Notre Dame et elle invite son frère et sa cousine à prier "pour sauver les âmes de l'enfer".

Le 13 octobre 1917, un ecclésiastique lui demande de prier pour le Saint Père.

Elle lui demande qui est 'le Saint Père', et dès lors, à chaque prière ou sacrifice, elle ajoute "…et pour le Saint Père".

Après chaque chapelet, elle ajoute trois Ave pour lui.

Elle aurait tant aimé le voir ! "Beaucoup de personnes viennent ici, dit-elle, mais jamais le Saint Père".

Deux fois elle aura une vision du pape Benoît XV, priant et souffrant. (Paul VI viendra à Fatima en 1967 pour le cinquantenaire des apparitions, et Jean Paul II 4 fois, en 1982, 1984, 199? et 2000).

Elle tremble devant la perspective de la deuxième guerre mondiale "pire encore que la première" (apparition du 13 juillet 1917) qui arrivera si l'on n'écoute pas les demandes de la Vierge, et dont les horreurs lui paraissent présentes.

"Tant de gens qui vont mourir. Et presque tous vont en enfer! Beaucoup de maisons seront détruites et beaucoup de prêtres tués".

Ainsi offre-t-elle généreusement ses sacrifices : repas donnés aux brebis, puis aux pauvres – support des visiteurs qui la questionnent – mauvais traitements, moqueries – maladie et séparation des siens.

Elle dit aussi : "J'aime tellement le Cœur Immaculé de Marie. C'est le Cœur de notre petite maman du Ciel!"

Et elle chante sur des airs à elle: "Doux cœur de Marie, soyez mon salut! Cœur Immaculé de Marie, convertissez les pécheurs, sauvez les âmes de l'enfer".

Elle regrette de ne pouvoir communier à ces intentions.

Devant partir à l'hôpital, elle fait ses dernières recommandations à Lucie, inspirées des messages de la Vierge, et elle annonce qu'elle ira dans deux hôpitaux, non pas pour guérir mais "pour souffrir davantage" et qu'elle mourra "toute seule".

Elle reçoit plusieurs 'visites' de la Sainte Vierge et meurt le 20 février 1920. C'est la date qui sera choisie pour la fête des deux petits voyants.

Lucia Dos Santos (Lucie)

Dès le plus tendre âge, Lucie dos Santos fut bercé par la récitation de l'Ave Maria que sa mère enseignait à sa sœur Caroline.

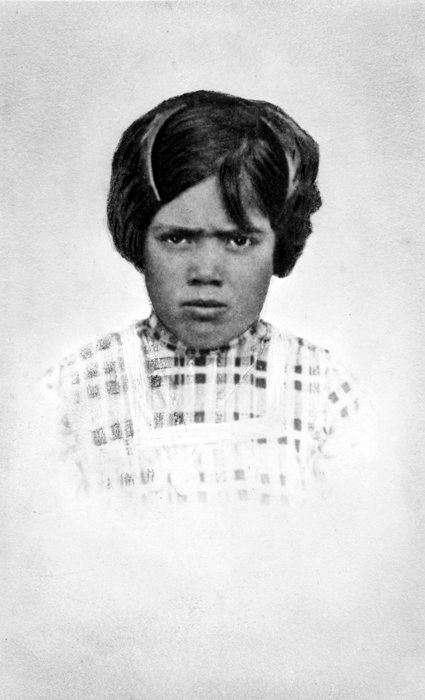

Née le 22 mars 1907, Lucie est la dernière d'une famille qui comptait déjà cinq enfants, elle fut toujours très choyée par tous.

C'était une petite fille très expansive, affectueuse et franche.

Bien que son petit visage bruni donnait parfois l'impression d'un caractère renfrogné, obstiné et même difficile, cette apparence était trompeuse.

Elle était honnête et franche, obéissante et serviable ; sous l'influence d'une émotion quelconque, les yeux châtain clair de la petite fille brillaient, ses paupières battaient et les fossettes qui se creusaient dans ses joues donnaient à son sourire une expression charmante. Entourée de tendresse et d'affection, elle grandissait avec une passion particulière pour la danse.

Sa femme, Maria Rosa, était une catholique fervente, sachant lire ; ce qui n'était pas courant à Aljustrel. Elle ne possédait guère que des ouvrages de piété. A l'heure de la sieste, en été et pendant les après-midi d'hiver, elle aimait enseigner le catéchisme, non seulement à Lucie, mais aux enfants du voisinage.

Lucie avait trois ans, en 1910, quand le pape Pie X rappela aux fidèles le commandement du Christ : « Laissez venir à moi les petits enfants... », et il est possible que Maria-Rosa avait eu connaissance de cette exhortation du Saint-Père ; aussi, quand sa dernière fille eut six ans, il lui sembla que le moment était venu de la préparer à recevoir le Dieu caché dans l'hostie.

Aidée par Carolina, qui avait onze ans et s'était déjà approchée de la sainte table, elle apprit à Lucie le catéchisme et l'exerça à bien répondre aux questions.

Quand elle jugea suffisamment préparée à l'examen d'instruction religieuse, elle l'amena à l'église.

Le curé les reçut avec bienveillance et interrogea l'enfant, passant en revue tout ce que doivent savoir les petits catholiques.

Maria Rosa avait l'impression que sa fille avait bien répondu.

Cependant, après un moment de réflexion, le prêtre décida que Lucie était décidément trop jeune et qu'il valait mieux attendre encore un an.

On était à la veille de la première communion et ni l'une ni l'autre n'avait escompté une telle déception.

Elles quittèrent la sacristie, s'assirent sur un banc de l'église et, baissant la tète, se laissèrent aller à leurs triste pensées. Lucie sanglotait.

Le Père Cruz vint à passer près d'elles. C'était un prêtre, futur jésuite, arrivé quelques jours auparavant de Lisbonne pour prêcher le triduum préparatoire à la première communion et aider le curé, le Père Pena, à entendre les nombreuses confessions.

Le chagrin de la petite fille l'émut et il s'arrêta pour lui demander la cause. Ayant écouté son histoire, il lui posa plusieurs questions et la ramena à la sacristie.

— « Mais, elle n'a que six ans », objectait le Père Pena. Le Père Cruz insista. Bien que doux et humble, il était énergique et le curé finit par céder, à la grande joie de la petite. Elle devait donc se confesser pour recevoir, avec un coeur pur, Jésus-Hostie.

Le Père Cruz entendit donc la première confession de Lucie. Ce prêtre, très renommé comme prédicateur, avait aussi, dans tout le Portugal, une réputation de sainteté.

Âgé d'une cinquantaine d'années, sa haute taille était courbée par l'étude et les austérités.

Quand Lucie eut terminé l'accusation de ses peccadilles, elle l'entendit qui disait à voix basse : « Ma fille, ton âme est le temple du Saint-Esprit. Garde-la toujours pure pour qu'Il puisse exercer sur toi son action divine ».

Elle le promit et récita l'acte de contriction ; puis elle pria Marie de l'aider à recevoir dignement le Corps et le Sang du Seigneur.

Sa sœur Carolina, emmenait tous les jours les chèvres et les brebis paître dans la Serra.

Elle avait maintenant treize ans et Maria Rosa la jugeait capable de gagner quelque argent en tissant et en brodant.

Lucie pouvait fort bien, pensait-elle, se charger du troupeau, car, à sept ans, elle était forte et développée.

Lucie était ravie à l'idée d'être bergère, mais François et Jacinthe, désemparés, n'avaient plus personne pour les faire jouer et leur raconter des histoires.

En vain, ils suppliaient leur mère de les laisser suivre leur cousine, mais ils étaient bien trop jeunes ; mais plus tard, Olimpia avait fini par céder et, tous les matins, de bonne heure, on vit aussi les deux enfants sortir en conduisant leur troupeau, François une baguette à la main, Jacinthe courant pour rejoindre Lucie près de la Lagoa où les bêtes trempaient leur museau dans l'eau saumâtre.

En 1917, alors âgée de 10 ans, elle devint la messagère du Cœur Immaculé de Marie lors des Apparitions de Notre Dame.

Dès lors, sa vie sera un vrai chemin de Croix qu'elle supporta par amour de Notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation pour les péchés commis contre le Cœur Immaculé de Marie, pour le Pape et pour la conversion des pécheurs.

« Je ne t'abandonnerai jamais ! »

Le 22 mars 1907, naît à Aljustrel, près de Fatima, Lúcia de Jesus dos Santos.

Le 3 avril 1919, veille de la mort de son petit cousin François, elle lui rendit visite une dernière fois. « Adieu François...! Au Ciel ! », lui dit-elle. « Adieu...! Au Ciel ! »répondit le petit garçon.

Le 1 juillet 1919, sa cousine Jacinthe quitta Aljustrel pour l'hôpital, laissant toute seule la petite Lucie comme la Très Sainte Vierge l'avait dit.

Le 31 juillet, Antonio, son père, tomba malade. Hélas, les médicaments furent sans effet sur sa santé. Voyant la fin proche, il fit appeler le prêtre afin de recevoir les derniers sacrements, mais quand il arriva, le pauvre homme avait déjà rendu l'âme au Seigneur en récitant cette prière : « Jésus, Marie, Joseph, sauvez mon âme qui vous appartient; Seigneur Jésus, ayez pitié de moi

par les mérites de Votre vie, de Votre Passion, et de Votre mort sur la Croix Père, entre Vos mains je remets mon esprit » Lui, qui fut le seul à lui monter de l'affection et à être à ses côtés quand on se moquait d'elle, ne sera plus là pour la soutenir.

Décembre 1919, Sa mère tombe gravement malade, au point que la famille crut la perdre. Lucie courut à la Cova da Iria demander à Notre Dame de guérir sa maman, lui promettant d'aller 9 jours de suite, accompagnée de ses sœurs, réciter le Rosaire au pied du chêne ; et le dernier jour, de prendre avec eux 9 enfants pauvres et de leur offrir un repas. Voilà pourquoi ce geste de pénitence est devenu si familier aux pèlerins de Fatima que l'ont voit s'avancer sur leurs genoux, traversant toute l'esplanade jusqu'à la Chapelle des Apparitions.

20 février 1920, comme l'avait annoncé Notre-Dame, sa petite cousine partit pour le Ciel. Nouveau déchirement dans le cœur de Lucie exposée à la foule chaque jour plus nombreuse à la Cova da Iria. Plus que jamais, elle était adulée et considérée comme une sainte ; ce qui l'exposait à de graves dangers pour son âme.

Juillet 1920, la mère de Lucie, qui allait mieux de sa maladie grâce à l'intercession divine de Notre Dame, accepta de placer sa fille dans un pensionnat à Lisbonne afin de lui donner une instruction et de la protéger des nombreux pèlerins ; mais au dernier moment on dut la cacher chez le Docteur Formigâo car le gouvernement la cherchait.

17 Juin 1921, Mgr. da Silva obtint son entrée au collège des sœurs Dorothées, à Vilar, près de Porto. Lucie ne reviendra plus au village de Fatima !. Consciente de ce départ pour toujours, elle alla faire ses adieux à tous les lieux qui lui étaient si chers, non sans en avoir le cœur serré et plein de tristesse.

16 juin 1921, ce fut le départ. L'accueil au collège fut peu chaleureux mais l'adolescente se résigna à accepter l'attitude incrédule de la supérieure qui ne croyait pas aux apparitions. Avec ses compagnes, par contre, c'était la bonne entente.

26 août 1923, elle entre à la Congrégation des filles de Marie, à Barthas, en Espagne.

Le 24 octobre 1925 marqua son entrée dans la vie religieuse : elle prend le train pour Tuy, petite ville située en Galicia espagnole proche de la frontière nord du Portugal, et passe la nuit au noviciat chez les sœurs Dorothées. Le lendemain, elle part pour Pontevedra, situé à 60 km. au nord de Tuy où elle sera de nouveau témoin d'apparitions merveilleuses.

10 décembre 1925 : Notre-Dame et l'Enfant-Jésus lui apparaissent à Pontévédra ; il lui est demandé de faire connaître la dévotion réparatrice des cinq premiers Samedis du mois.

15 février 1926 : En revenant comme d'habitude, [pour vider une poubelle en dehors du jardin], l'Enfant Jésus lui apparaît.

16 juillet 1926, Lucie est transférée au noviciat des sœurs Dorothées à Tuy.

2 octobre 1926, elle prend le voile dans l'Ordre des sœurs Dorothées.

17 décembre 1927 : Reçoit de Notre Seigneur la permission de révéler le Secret. Elle le rédige pour son confesseur, qui le lui fait brûler.

3 octobre 1928, lors de sa prise d'habit, elle prononce ses premiers vœux comme sœur converse chez les Sœurs Dorothées, à Tuy.

13 juin 1929 : Apparition trinitaire à Tuy. Consécration de la Russie demandée.

Nuit du 29 / 30 mai 1930 : Les cinq espèces d'offenses et de blasphèmes contre le Coeur Immaculée de Marie.

Août 1931 : à Rianjo Notre Seigneur dit à Lucie : « Ils n'ont pas voulu écouter ma demande... »

3 octobre 1934, Lucie prononce ses vœux perpétuels et prend comme nom de religieuse sœur Marie des Douleurs.

9 octobre 1934, elle retourne à Pontevedra.

21 janvier 1935 : Miséricorde envers la pauvre Russie. Tout doit se faire comme Notre Seigneur l'a demandé.

17 novembre 1935 : Elle remercie l'évêque qui lui a envoyé la photo de Jacinta.

25 décembre 1935 : Elle termine le 1er MÉMOIRE (sur Jacinta). Revient à Tuy.

18 mai 1936 : Lettre au Père Gonçalves sur la consécration de la Russie.

28 avril 1937, Sœur Marie des Douleurs retourne à Tuy.

Entre le 7-21 novembre 1937 : Elle rédige le 2ème MÉMOIRE.

24 octobre 1940 : Elle écrit à Pie XII pour lui exposer la demande de Notre-Dame sur la consécration du monde et de la Russie à Son Coeur Immaculée.

En juillet-août 1941 elle rédige son 3ème MÉMOIRES et précise qu'elle ne dévoilera pas la 3ème partie du Secret.

7 octobre 1941 : Au chanoine Galamba lui demandant de rédiger le Secret, sœur Lucie répond qu'elle n'en a pas encore reçu la permission du Ciel.

En octobre-décembre 1941 : elle écrit dans son 4ème MÉMOIRE la dernière phrase du Secret : « Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé, » qu'elle fait suivre d'un « etc. »

Juin 1943 : Une pleurésie la frappe qui fait craindre au chanoine Galamba et à Mgr. da Silva de la voir disparaître avant qu'elle n'ait révélé l'ultime Secret.

Été 1943 : Une entrevue mémorable à Valença do Minho avec le Chanoine Galamba où l'idée est lancée de rédiger le Troisième Secret sur un papier, enfermé dans une enveloppe cachetée.

15 septembre 1943 : À Tuy, Mgr da Silva lui demande de rédiger le Secret.

Mi-octobre 1943 : Mgr da Silva lui ordonne d'écrire le Secret. Un mystérieux empêchement la force à temporiser.

2 janvier 1944 : Notre-Dame lui apparaît à l'infirmerie de Tuy.

Entre le 2 et le 9 janvier 1944 : elle rédige le 3ème Secret dans la chapelle de Tuy.

Mai 1946, au Portugal, le troisième centenaire de la Consécration du pays à la Vierge Immaculée, par le roi Jean IV, fut solennisé par le couronnement de la statue de Notre-Dame de Fatima. Sœur Marie des Douleurs y fit pèlerinage les 21 et 22 mai, où, avec une très grande joie, elle retrouva les lieux bénis des Apparitions.

Le lendemain, 23 mai 1946, elle est transférée de Tuy à Porto, au Portugal.

23 mai 1946 : Elle est envoyée à la maison de Sardaô à Vila Nova de Gaia, près Porto.

25 mars 1948, son vœu le plus cher s'accomplit en ce jeudi saint, jour de l'Annonciation: elle entre au Carmel Sainte Thérèse de Coïbra où elle y vit toujours en recluse selon la règle du Carmel.

13 mai 1948, Sœur Marie des Douleurs prend l'habit de carmélite sous le nom de sœur Lucie du Cœur Immaculé.

31 mai 1949, en la fête de Marie Médiatrice, elle prononce ses vœux perpétuels comme carmélite déchaussée.

15 novembre 1966 : Le nouveau Droit canonique permet à quiconque de parler publiquement des apparitions, mais sœur Lucie doit avoir la permission du Vatican !

13 mai 1967 : lors d'un voyage de Paul VI à Fatima, Lucie demande à parler seule à seul au Saint-Père, mais ce dernier repousse catégoriquement ce souhait. (Pour mémoire : le troisième secret aurait dû être révélé depuis déjà sept ans).

13 mai 1991 : cette fois, c'est Jean Paul II qui se rend à Fatima et accorde une entrevue privée à sœur Lucie. Personne ne sait ce qui s'est dit lors de cette conversation. La seule constatation est que le Saint-Père est resté complètement sourd aux demandes de Notre-Dame.

19 avril 2000 : Jean-Paul II lui écrit une lettre pour lui faire part de son intention de béatifier Francisco et Jacinta, le 13 mai prochain.

27 avril 2000 : entrevue avec Monseigneur Tarcisio Bertone, Secrétaire de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, envoyé du Saint-Père, et de Monseigneur Serafim de Sousa Ferreira e Silva, Évêque de Leiria-Fatima, dans le Carmel de Sainte-Thérèse à Coimbra.

13 mai 2000 : elle se rend à Fatima, à l'occasion de la beatification de ses deux petits cousins.

13 février 2005 : Décès de soeur Lucie au Carmel de Sainte-Thérèse à Coimbra.

19 janvier 2006: le corps de Lucia est transféré dans la basilique Notre Dame de Fatima.

13 février 2008: Par une dérogation spéciale de Benoît XVI, la cause de béatification de Lucie est ouverte en premier temps auy niveau diocésain.

Apparitions

L'ange du Portugal

Au printemps 1916, Lucie, François et Jacinthe auraient revu le même personnage qui leur aurait dit : « Ne craignez rien ! Je suis l'Ange de la Paix. Priez avec moi ! ». S'agenouillant, l'ange baisse la tête et leur enseigne une prière :

Il aurait fait trois fois cette prière, puis aurait dit en levant la tête : « Priez ainsi. Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications ».

L'ange leur serait apparu une nouvelle fois l'été suivant, se présentant comme « l'Ange du Portugal » puis une dernière fois au début de l'automne. Cette dernière apparition aurait été accompagnée d'une théophanie eucharistique et d'une communion miraculeuse. L'ange aurait donné la communion aux enfants après avoir récité la prière « en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences » qui offensent Jésus-Christ.

Première apparition : 13 mai 1917

Azulejos représentant l'apparition mariale (sanctuaire de Ponte da Barca)

Par Joseolgon — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52186369

Elle ajoute ensuite : « Récitez le chapelet tous les jours pour obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre ».

Jacinthe, oubliant sa promesse de discrétion, en parle à ses parents.

La nouvelle se répand comme une traînée de poudre au sein du village mais la réaction est plutôt à la méfiance.

Le curé interroge Lucie, et n'est pas du tout convaincu.

Dans son rapport à l'évêque de Leiria il écrit : « Il faut se tenir résolument à l'écart de cela. »

Deuxième apparition : 13 juin 1917

Le groupe récite le chapelet lorsque l'apparition se présente à nouveau, et, dans sa conversation avec Lucie, insiste sur l'importance de la prière, recommande la dévotion au « cœur immaculée de Marie » et annonce la mort prochaine de ses cousins à Lucie :

« J'emmènerai bientôt Francisco et Jacinta au ciel, mais toi tu resteras encore ici quelque temps, Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer. »

Elle demande aussi à la jeune Lucie d'apprendre à lire et à écrire afin de mieux rapporter sa parole auprès des hommes.

Seuls les trois enfants voient l'apparition : les témoins ne voient ni lumière, ni la Vierge, ni ne l'entendent.

Mais ils témoignent avoir vu le petit arbre, sur lequel se tenait l'apparition, ployé comme s'il portait un poids, brutalement allégé lors du départ de la Vierge.

Ils témoignent aussi avoir entendu un son et vu un sillage lors du départ de l'apparition.

Troisième apparition : 13 juillet 1917

Le vendredi , la « dame en blanc » serait de nouveau apparue devant Lucia et ses cousins comme les autres fois, environ 2 000 personnes assistent à l'événement. Lucie, Jacinthe et François sont toujours les seuls à voir une « dame en blanc », les fidèles observent cependant pour la première fois, un « petit nuage blanc très léger » venant de l'Est et s'arrêtant sur le petit chêne, le temps de l'apparition.

« La dame » s'adresse, comme à chaque apparition, à Lucie : « Je veux que vous continuiez à dire le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire, pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre ».

C'est au cours de cette manifestation que l'apparition aurait montré aux enfants une épouvantable vision de l'Enfer et leur aurait confié les secrets de Fátima. Les deux premières parties du message de Fátima ne seront dévoilées publiquement qu'en 1942, et c'est en 2000 que le Vatican divulguera la troisième partie du secret. Au cours de cette même apparition, Lucie demande un « miracle » à la dame, « afin que les gens les croient ». La Vierge lui promet un « miracle pour le 13 octobre ». L'information sur ce « miracle prévu le 13 octobre à midi » se diffuse rapidement, et la presse s'en fait l'écho dans des articles très critiques.

Quatrième apparition : 19 août 1917

Le 13 août, il fait enfermer Lucie et ses deux cousins pour trouble à l'ordre public.

Il souhaite connaître les secrets que la Vierge Marie a révélés aux enfants et va jusqu'à les menacer de mort pour les faire parler, mais en vain, ils gardent leur secret.

C'est à regret que l'administrateur les relâche le 15 août.

Le , environ 5 000 personnes sont au rendez-vous près du « chêne des apparitions », les enfants sont absents, et la foule assiste à des « phénomènes atmosphériques inexpliqués » : des éclairs lumineux, puis un petit nuage blanc « très délicat » qui vient de l'Est et se positionne sur le petit chêne. Il y reste quelques instants, repart, puis disparaît. Le paysage et la foule se colorent de bleu, rose, rouge, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais les enfants ne sont pas là. En effet, l'administrateur du canton, Arthur de Oliveira Santos, connu pour son anticléricalisme, a demandé à voir les « voyants » et les a fait amener à Ourém. Après les avoir interrogés sans succès, il les fait enfermer pour « trouble à l'ordre public ». La foule, apprenant que les enfants ont été mis en prison, est prise de colère ; elle marche sur la ville d'Ourém (2 à 3 h de marche) et sur place exige leur libération. Face au scandale et au risque d'émeute, l'administrateur relâche les petits bergers le 15 août. Stanley Jaki écrit que la nouvelle de « ces événements météorologiques inexpliqués » et de la « promesse d'un miracle » pour le se répandent dans tout le Portugal comme « une traînée de poudre ».

Le dimanche , alors que les enfants font paître leurs troupeaux sur la Cova da Iria, la Vierge leur serait apparue, leur demandant de prier pour les âmes pécheresses et promettant à nouveau, pour le , un miracle « afin que tous croient ».

Cinquième apparition : 13 septembre 1917

Sixième apparition, le « miracle du soleil » : 13 octobre 1917

Le la météo prévoyait un temps sec. Mais à partir de 8h30 (heure solaire), un orage éclate et il se met à pleuvoir à torrents sur la Cova da Iria.

Une foule de pèlerins et de curieux d'environ cinquante mille personnes attendent l'événement, rassemblés en groupes compacts sous leurs parapluies. Certains récitent le chapelet, d'autres attendent en curieux. Les premiers sont arrivés la veille et ont dormi sur place ; les derniers arrivent quelques minutes avant midi.

À cette date, le « petit chêne » n'existe déjà plus car dépouillé par les fidèles qui lui ont coupé des branches pour les garder en relique ; il ne reste plus qu'un tronc de dix centimètres.

Le « lieu d'apparition » est matérialisé par un portique de bois, décoré de deux lanternes et de bouquets de fleurs.

Un peu avant midi, heure solaire, les trois « voyants » arrivent sur le site. La foule les laisse passer.

Quelques minutes après l'heure prévue, Lucie annonce que « la dame arrive » et demande à la foule de fermer les parapluies et de retirer les chapeaux. Malgré la pluie qui continue de tomber, une bonne partie de la foule s'exécute.

Très vite, les témoins affirment avoir vu un « petit nuage » venir se positionner sur l'emplacement du « chêne des apparitions ». L'apparition se serait alors enfin présentée à Lucie comme étant Notre-Dame du Rosaire et lui aurait demandé de faire bâtir une chapelle en son honneur. Elle aurait aussi demandé la conversion des pécheurs.

Alors que la Vierge est en train de s'élever tranquillement vers le ciel, selon les voyants, la pluie s'arrête et le soleil sort des nuages.

« Presque toutes les personnes présentes » ont affirmé avoir vu le soleil subir différentes transformations, se parant de multiples couleurs rose, bleu, vert, voire « toutes les couleurs de l'arc-en-ciel » selon certains. Les témoins ont rapporté avoir vu le soleil tourner dans le ciel puis « foncer sur la terre » et menacer de la percuter avant de reprendre sa place dans le ciel. Certains témoins indiquent même avoir vu la Vierge Marie seule ou avec l'Enfant-Jésus.

Après la fin du phénomène céleste, Lucie annonce à la foule que « la Vierge » a promis que la guerre allait bientôt finir et que les soldats allaient rentrer au pays. La jeune fille indique également une demande de « la Vierge » : faire construire sur ce lieu une chapelle dédiée à Notre-Dame du Rosaire.

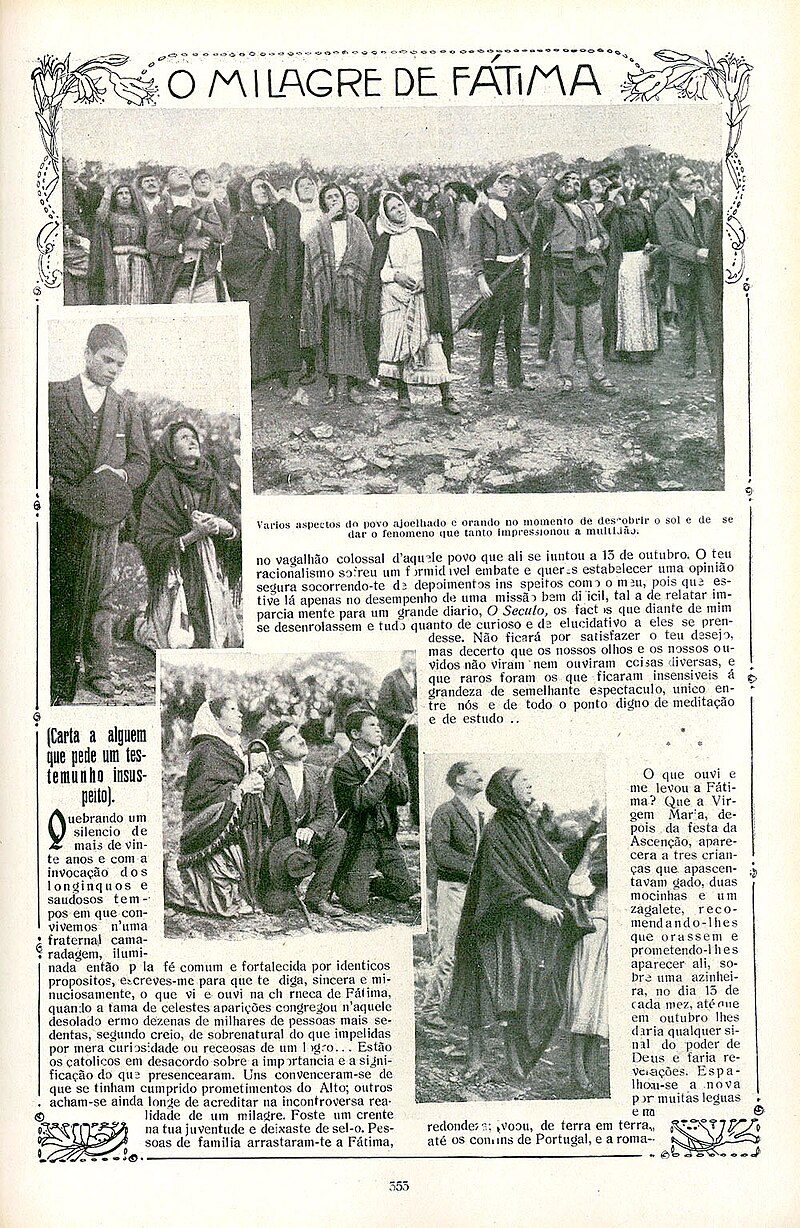

Avelino de Almeida, journaliste anticlérical et rédacteur en chef du quotidien O Século de Lisbonne, rédige un compte-rendu dans l'édition du journal du lundi . Celui-ci fait sensation dans tout le pays. Quinze jours plus tard, il publie dans Ilustração Portugueza un nouvel article de quatre pages illustré de dix photos qui gardera la mémoire de cet événement. Un très grand nombre d'articles de presse vont être publiés dans les journaux sur ce sujet, de nombreux courriers de lecteurs décrivant « ce qu'ils ont vu ». D'autres articles « plus critiques, voire ironiques », sont également publiés.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Apparitions_mariales_de_F%C3%A1tima

Foule rassemblée à Fátima pour assister au phénomène

Par Judah Bento Ruah — Publié dans Ilustração Portugueza, 29 septembre 1917., Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21975698

Le Miracle du soleil, ou la danse du soleil, (en portugais : O Milagre do Sol) est un phénomène céleste qui aurait été observé le à Fátima à midi (heure solaire, ou 13 h 45 heure légale), dans le cadre des apparitions mariales de Fátima par 40 000 à 50 000 personnes (certaines estimations donnent 70 000 personnes), pendant environ dix minutes à Cova da Iria, près de Fátima, au Portugal.

La survenue d'un « miracle » (sans en préciser la nature) sur ce lieu aurait été annoncée par les pastoureaux de Fátima trois mois à l'avance.

Quoique seuls des articles de presse postérieurs au mentionnent cette prédiction, d'autres documents, tels que plusieurs comptes-rendus d'interrogatoires de Lucie attesteraient que la fillette parlait déjà à l'avance d'un « miracle pour que tous croient » prévu pour la sixième et dernière apparition, soit au mois d'octobre. Ces documents sont apparus après la danse solaire du 13 octobre, leur caractère prophétique est donc sujet à caution. Les témoignages de l'assistance, couverts par la presse, ont donné lieu à de multiples articles de journaux durant les semaines suivantes.

Les participants décrivent plusieurs phases successives durant lesquelles ils auraient observé le soleil sous forme « d'un disque argenté mat avec une couronne brillante », tournant dans le ciel et projetant des couleurs, (bleu, vert, orange et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel) tant sur les nuages que sur le paysage et la foule rassemblée. Puis le soleil se serait mis à « tournoyer dans le ciel rapidement et à fondre sur la Terre pour la percuter » avant de reprendre normalement sa place dans le ciel. Cette dernière phase aurait grandement impressionné voire terrorisé la population. Pour sa part, Lucie dos Santos, présente sur les lieux, a déclaré ne pas avoir vu cette « danse du soleil ». En revanche, elle dit avoir vu la Sainte Famille à proximité du « soleil immobile ».

Dans une période de tension politique au Portugal, cet événement a entraîné une avalanche d'articles de presse (enthousiastes ou critiques) ainsi qu'un nombreux « courrier des lecteurs » qui ont été publiés durant plusieurs mois. L'Église catholique a ouvert une enquête sur les apparitions mariales à Fatima, mais, si elle a reconnu les apparitions mariales, elle n'a pas tiré de conclusion définitive sur la réalité du phénomène solaire ni sur le caractère miraculeux ou non de l'événement.

Il a fallu attendre près de 30 ans pour que des chercheurs se penchent sur la question. L'hypothèse retenue par plusieurs scientifiques (Stanley Jaki, Carlos Fiolhais, Arthur Wirowski) est celle d'un phénomène météorologique complexe. D'autres chercheurs (Auguste Meessen, Gérard de Sède, Kevin McClure) ont émis différentes hypothèses : phénomènes solaires, hallucination collective, problème rétinien (dont rétinopathie), jusqu'à l'apparition d'un objet volant non identifié. Quoi qu'il en soit, aucune activité inhabituelle de l'astre solaire n'a été relevée par des scientifiques, et la plupart des scientifiques s'accordent sur le fait qu'il ne peut s'agir d'un phénomène astronomique.

Si la « danse du soleil » du est la première à avoir été signalée par des témoins, depuis cette date, de nombreuses personnes, seules ou en groupe, ont déclaré avoir vu (ou revu) un phénomène solaire semblable, sur ce même lieu, ou non.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Miracle_du_soleil

Autres apparitions

Dans ses mémoires, Lucie rapporte que la Vierge serait apparue à Jacinta et Francisco alors qu'ils étaient déjà malades en . La Vierge aurait dit aux enfants « qu'ils auraient beaucoup à souffrir ; souffrir pour la conversion des pécheurs, en réparation des péchés contre le Cœur Immaculé de Marie et de l'amour de Jésus. »

Lucie relate également d'autres apparitions dans ses mémoires :

- le , Lucie se rend seule (ses cousins Francisco et Jacinta sont décédés), sur le lieu des apparitions. La Vierge lui apparaît pour la consoler et l'encourage à entrer au carmel de Porto ;

- le puis le : apparition de l'Enfant Jésus, « qui lui aurait demandé si elle avait déjà répandu la dévotion à Sa Sainte Mère » ;

- le , alors qu'elle se trouve au couvent de Tuy, une vision de la Sainte Trinité.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Apparitions_mariales_de_F%C3%A1tima

Suite et conséquence des apparitions

Les réactions

Dans la presse

Page 353 de l'édition du du Ilustração Portugueza, montrant la foule regardant le « miracle du soleil » durant « l'apparition à Fátima » du 13 octobre. Article publié par Avelino d’Almeida

Très vite, ces « apparitions » vont être diffusées dans la presse du pays. Dès la 3e apparition, un article est publié dans le journal O Século du qui annonce la « venue de la Vierge Marie à Fátima » devant trois enfants, et qu'un « grand miracle » serait prévu pour le . Les 18 et , un autre journal, O Mundo publie deux articles qui racontent que « quelques enfants prétendent abuser les foules et les attirer avec la complicité d'autres adultes pour réaliser des miracles ». Les articles évoquent aussi l'arrestation et la séquestration durant quelques jours des trois enfants. La foule de 5 000 personnes venues à Fátima pour assister à l'événement, une fois prévenue, marche sur la ville de Ourem (2 à 3 h de marche) pour exiger leur libération par le gouverneur de la ville de Ourém. Face au scandale (et au risque d'émeute), les politiques libèrent les enfants deux jours plus tard. S. Jaki indique que « dans la population » l'attente du « miracle » augmente avec le temps après les annonces répétées de Lucie en juillet, en août puis enfin le .

Le mensuel Buletino du mois d'août relate l'apparition du et écrit que, lors de cette « apparition », il y avait une foule de 800 à 2 000 personnes. Après cette date, les journaux proches du gouvernement décident de garder le silence pour éviter de faire de la publicité « aux apparitions ». De son côté, la presse catholique, peut-être par prudence, par manque d'intérêt ou par peur d'un fiasco qui discréditerait l’Église, garde elle aussi le silence, n'évoquant plus le sujet jusqu'à la mi-octobre. Même si la presse ne s'en fait pas l'écho, l'information que des témoins présents en août et en septembre auraient observé des « phénomènes atmosphériques inexpliqués », se répand dans tout le pays.

Le au matin, Alvenino Almeida, journaliste et rédacteur en chef du quotidien de Lisbonne O Século, publie un article où il relate les apparitions depuis le mois de mai, et la « prudente réserve » du clergé local sur ces événements. Le journaliste n'hésite pas à utiliser l'ironie pour railler « le clergé qui souhaite peut-être l'apparition d'un nouveau lieu de pèlerinage, d'un nouveau Lourdes ». Finalement, il y déclare, avec assurance, qu'il ne s'y passera rien à midi (contrairement à ce qui a été annoncé depuis des mois) : le « grand miracle » n'aura pas lieu.

Le « miracle du soleil », observé par une foule considérable, ainsi que plusieurs journalistes et un photographe va donner lieu à une avalanche d'articles de presse, soit « très critiques et ironiques » (dans des journaux ouvertement anti-catholiques), ou plus réservés et prudents (dans la presse catholique). Plusieurs journaux publieront durant des semaines des « courriers de lecteurs » décrivant « ce qu'ils ont vu ». En dehors de quelques récits de témoins particulièrement précis, les articles de presse les plus factuels sont ceux d'Avelino de Almeida, publiés les 15 et qui soulèvent la question de « l'explication scientifique du phénomène observé », mais lui vaudront de nombreuses critiques de certains journalistes.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Apparitions_mariales_de_F%C3%A1tima

Réactions dans la presse

Les articles d'Avelino de Almeida

Avelino de Almeida, est venu sur place, avec un photographe professionnel (Judah Ruah) pour rapporter les faits, certain qu'il ne se passera rien. Impressionné par ce qu'il voit, il rédige un article qu'il fait publier le lundi matin dans son journal, en première page, article intitulé « Des choses étonnantes », et en sous-titre « Comment le soleil a dansé au milieu du jour à Fatima ». Dans son article, il interroge les « sceptiques » et leur demande de considérer uniquement « les faits ». Stanley Jaki écrit que cet article, factuel, « fait preuve d'une objectivité rarement vue dans le journalisme ».

Cet article, publié en première page du journal, fait l'effet d'une véritable « bombe » dans le pays, d'autant que son journal est connu pour être proche des mouvements de la libre-pensée et de l'athéisme. Le journaliste y annonce, en même temps, les apparitions de la Vierge à Fátima, le déroulement d'un « grand miracle » vu par des dizaines de milliers de témoins, et la fin de la guerre avec le retour des soldats à la maison. Stanley Jaki écrit que son article et les suivants ont été très honnêtes. Le journaliste fait le compte rendu : « On voit l'immense multitude se tourner vers le soleil, qui apparaît au zénith, dégagé de nuages. Il ressemble à une plaque d'argent mat, et il est possible de le fixer sans le moindre effort. Il ne brûle pas les yeux. Il n'aveugle pas. On dirait qu'il se produit une éclipse. Mais voici que s'élève une clameur immense, et ceux qui sont plus près de la foule l'entendent crier : “Miracle ! Miracle !… Merveille ! Merveille !” ». Il ajoute dans son article : « la grande majorité avoue avoir vu le soleil danser, certains affirment même avoir vu le visage de la Vierge Marie, et qu'il jurent avoir vu le soleil tourner et s'effondrer sur la Terre pour la brûler ».

Le Avelino de Almeida fait publier dans le journal national Ilustração Portugueza un long article de 4 pages (353-356) sur le miracle du soleil survenu le , accompagné de 10 photos prise par Judah Ruah, son photographe venu sur place. Ces photos montrent la foule compacte observant le soleil et tombant à genoux, étant témoin d'un « colossal miracle ». Dans cet article, Almeida décrit peu le phénomène observé (qu'il a déjà largement décrit dans l'article précédent), mais interpelle l’Église catholique, la communauté scientifique et les libres-penseurs pour étudier le phénomène céleste observé par les foules, et critiquant l'attitude de certains journalistes qui préfèrent polémiquer sur les articles des autres, plutôt que de s'intéresser aux faits bruts.

Pages 354-355 de l'édition du du Ilustração Portugueza, montrant la foule regardant le « miracle du soleil »

Par Alvenido de Almedia, journalist a the O Seculo dialy — Ilustração Portuguesa N.º 610, 29 octobre 1917, page 354-355,http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/IlustracaoPort/1917/N610/N610_item1/P16.html, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76889549

Page 356 de l'édition du du Ilustração Portugueza. Photo de la foule rassemblée à Fatima et des trois enfants ayant prédit le miracle

Par Alvenido de Almedia, journalist a the O Seculo dialy — Ilustração Portuguesa N.º 610, 29 octobre 1917, page 356,http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/IlustracaoPort/1917/N610/N610_item1/P17.html, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76889591

S. Jaki, après avoir examiné les tirages photo de grande taille disponibles dans le sanctuaire de Fatima, estime que « ces impressions démontrent la compétence du photographe, ainsi que la qualité de son appareil photo et de la pellicule qu'il a utilisée ». Il ajoute que si le photographe n'a pas « photographié le phénomène céleste » c'est que le matériel nécessaire pour ce type de photographie (photo du soleil de face) n'était pas disponible pour un photographe de terrain à l'époque.

Une polémique est survenue, des dizaines d'années après la mort du journaliste Almeida, lorsqu'une personne ayant travaillé au journal O seculo, Martins de Carvalho, a déclaré que, lors d'une discussion privée avec le journaliste, celui-ci lui aurait déclaré qu'il n'avait pas « personnellement vu le miracle », mais qu'il s'était contenté d'en rapporter (dans ses articles) les déclarations des autres témoins. En 2017, l’historien Rui Ramos abonde dans ce sens, il déclare que « Avelino de Almeida ne s'était pas converti. Il n'avait été impressionné que par deux choses à propos de Fatima. D'une part, une démonstration de la « psychologie des foules », popularisée par l'écrivain français Gustave Le Bon. Mais surtout, la communion à une croyance collective ». Cependant, Stanley Jaki, après avoir étudié les articles du journaliste Avelino de Almeida, ainsi que sa correspondance privée, écrit pour sa part qu'Almeida, dans ses écrits, « insiste sur les faits qu'il a observés », et que « c'était [pour Almeida] un acte de courage de sa part », d'écrire dans un journal (et encore plus dans son journal clairement anti-catholique), de tels articles. Almeida avait revendiqué avoir lui-même vu la danse du soleil dans son article paru le 29 octobre 1917 dans Ilustração Portugueza..

Autres réactions dans la presse la 1re semaine

S. Jaki écrit que, malheureusement, beaucoup de journaux qui vont publier des articles parlant de Fatima, seront « moins intéressés par les faits observés que par leur respect d'une foi propre à leur politique éditoriale ». Ainsi les journaux « républicains » expliqueront « qu'un miracle ne peut pas se produire », et les journaux catholiques cherchant quant à eux à défendre « la foi catholique », S. Jaki déplore que « les faits bruts » n'ont pas attiré l'attention des catholiques eux-mêmes. Le débat s'est alors très vite tourné sur la question « est-ce un miracle ou non ? » négligeant de décrire avec précision et rigueur les « faits observés ». Après une « guerre éditoriale » entre différents quotidiens et hebdomadaires, différents journaux vont publier durant plusieurs semaines des « courriers de lecteurs » qui racontent ce qu'ils ont vu, ce jour mémorable, à Fatima. Malgré ces nombreux articles, la masse des témoignages collectés dans la presse (et leur précision) reste faible au regard du nombre de témoins sur place et des besoins d'une étude scientifique précise.

Le quotidien Diario de Noticias, publie le lundi au matin un article de son correspondant qui s'était rendu sur place. Dans cet article, celui-ci raconte la présence des milliers de personnes présentes à Fatima, sous la pluie, de toutes les classes sociales, des apparitions de la Vierge et le « miracle » survenu dans le ciel qu'il décrit sobrement, ainsi que la prophétie sur la fin de la guerre prochaine et le retour des soldats le journaliste évoque très vite, dans son article, l'hypothèse d'une hallucination collective, et utilise quelques expression littéraires « prudentes ». S. Jaki estime « que le journaliste ne voulait peut-être pas perdre son travail » en publiant un article « trop enthousiaste », préférant faire référence à des « personnes distinguées » présentes, et s'abstenant d'affirmer qu'il s'agissait d'un « miracle ».

En réaction aux premiers articles parus le matin, le soir même du , le journal O Portugal, qui n'a pas envoyé de correspondant sur place, réagit dans un article « le soleil devient fou ». Reprenant les informations publiées le matin, il ironise sur les « rendez-vous » donnés par la Vierge aux trois enfants, et sur « le soleil qui danse comme un danseur fou ». Pour S. Jaky, cet article a « clairement pour but de discréditer les deux articles du matin ». Le lendemain, le grand quotidien O Dia republie une partie de l'article du journal O Século de la veille racontant les événements du 13, entraînant la réaction du journal O Portugal qui titre un article « Prudente Réserve », appelant « à se montrer prudent sur les faits rapportés qui se seraient déroulés à Fatima, même si ces faits sont des témoignages unanimes d'un grand nombre de personnes de toutes catégories sociales ». Pour S. Jaki, ce nouvel article, qui se veut sage et prudent sur la forme, vise à discréditer les deux journaux ayant rapporté des témoignages du « miracle de Fatima ». Le journal A Capital réagit lui aussi en ironisant sur les « visions » de milliers de personnes, et sur « l'invention d'un tel canular ». Dans sa courte brève, le journaliste ne cite pas le lieu de ce phénomène (ni Fatima ni la Cova da Iria ne sont cités dans son article).

Le mardi , le quotidien A Ordem, présente un article sur deux colonnes, intitulé « Le cas de Fatima », où Domingo Pintos Coelho présente les faits survenus à Fatima plus sous la forme d'un « traité de théologie » que d'un rapport journalistique. Le soir même, le quotidien du soir O Portugal, dans un article intitulé Prudence, contre-attaque, en accusant la « presse catholique » étrangement silencieuse, quand elle n'utilise pas « la langue de bois » comme dans l'article de Coelho qu'il cite abondamment. Peut-être interpellé par des catholiques présents à Fatima et qui n'ont pas apprécié son article « trop mesuré et prudent », Coelho rédige un nouvel article le lendemain, publié en première page du journal A Ordem, où il explique la doctrine de l’Église sur la définition d'un miracle et rappelle sa « surprise » d'observer à nouveau le « même phénomène » céleste le lendemain sur le même lieu. Il insiste sur le besoin de « la plus grande prudence à tenir » (sur l'annonce prématurée d'un miracle) car en cas d'explication scientifique postérieure, « un fiasco à la suite d'une exaltation précipitée ne manquerait pas d'être exploité par les ennemis de l'Église ». Dans le même temps, le grand journal de la ville de Porto, O Primeiro de Janeiro, rappelle sobrement les faits survenus le samedi à Fatima, en utilisant le terme de « signe miraculeux dans le ciel » tout en insistant sur la situation « tendue » entre les milieux catholiques et le pouvoir politique qui a annoncé la « fin de la religion dans deux générations ».

Le jeudi , un journaliste (qui n'est pas Almeida) du journal O Século publie en page 2 un article où il interroge le responsable de l'observatoire d'astronomie de Lisbonne, Frederico Oom qui déclare que « s'il y avait eu un phénomène cosmique à cette date, [...] il n'aurait pas manqué de l'enregistrer ». L'astronome proposant plus tôt l'hypothèse d'une « hallucination collective ». Le même jour, le journal A Lucta de Lisbonne, publie un long article sur deux colonnes sur l'apparition et la danse du soleil, insistant sur l'impact sur « la foi » qu'entraîne cet événement. À Leiria, le journal O Mensagerio, publie une lettre d'un lecteur présent à Fatima le 13, et racontant longuement les événements de la journée, et « le miracle ».

Le vendredi 19, le journal O Dia publie la lettre de Maria Magdalena de Martel Patrico qui rapporte dans un long courrier qu'elle « était présente à Fatima, et qu'elle a vu le miracle du soleil ». Son article décrit longuement le phénomène observé (ainsi que les villages traversés pour se rendre sur place, et pratiquement vidés de leurs habitants, eux aussi partis pour Fatima). Son article est largement repris, le lendemain, dans le journal O Liberal.

Le samedi 20 voit un grand nombre de publications reprenant et évoquant les événements de Fatima. Le journal O Mundo publie un article sarcastique reprenant ses accusations contre les trois voyants publiées deux mois plus tôt. Le journal Republica tente de discréditer les apparitions et les témoins du phénomène céleste en les associant à un « pseudo voyant » (et escroc célèbre) de Lisbonne. Le dimanche ne met pas fin à la guerre éditoriale, O Defensor et Democracia do Sul (journaux liés au parti au pouvoir) publiant d'autres piques contre Fatima.

Réactions dans la presse à partir de la 2e semaine

La semaine suivante est plus calme, elle voit la publication de plusieurs témoignages de citoyens présents le (A Liberdade le , le courrier du Dr Garrett dans le journal Ordem, la lettre de P. da Cruz Curado dans le journal A Liberdade de Porto). Le , le journal O Mundo ironise sur la division entre les catholiques « partisans de déclarer le miracle » et ceux « de traiter le sujet avec le plus grand sérieux », et s'amuse de cette dispute fratricide. Le journal A Ordem publie deux lettres de prêtres « très critiques sur Fatima » dont l'un « loue la grande prudence de Coelho dans ses articles », et l'autre n'hésite pas à déclarer que « c'est une grande imprudence qu'ont commise certains prêtres en se rendant sur place ». Le soir même, le journal O Portugal rebondit sur l'article de ce dernier (prêtre) en « déformant » une de ces citations (un peu ambiguë) en déclarant qu'à Fatima il y avait « 50 000 imposteurs ». À noter l'article du Journal Republica du week-end, publié comme un « courrier de lecteur », qui ridiculise les apparitions de Fatima (le miracle du soleil), en les associant au « pseudo-voyant de Lisbonne » dans un style pseudo-mystique.

Le 27, plusieurs hebdomadaires régionaux republient tout ou partie de témoignages déjà publiés dans la presse. Les journaux O Mundo et Correiro de Beira (hostiles à Fatima), produisent un nouvel article affirmant que quelques « dizaines de coquins et d'ignorants parmi eux, se vantent bêtement du miracle de Fatima ». À cette date, ces journaux n'ont toujours pas donné de description factuelle du phénomène observé. Le lundi paraît un article qui fait date : le troisième article d'Avelino de Almeida (le second décrivant le phénomène). Illustré de dix photographies et publié dans le journal Ilustração Portuguesa, il donne une portée nouvelle à la diffusion de l'information de l'événement. Mais dans ce même journal, et dans ce même numéro 610 de l'Ilustração Portugesa, en fin de journal, un article « satirique » sur le « fameux miracle » est publié dans les pages intitulées « O Século Comico ». Le même jour, O Portugal « versait son mépris » sur les « 50 000 niais » qui n'avaient pas réussi à transformer leur crédulité en vote (en allusion aux élections ayant eu lieu le lendemain du « miracle »).

Le , le Jornal da Beira publie une longue lettre de Dona Maria José Lemos Queiros qui décrit le phénomène observé de façon assez factuelle. Sa lettre sera republiée le dans le même journal, puis le dans la Revista Catholica. Le 30, le journal des Açores A Verdade publie en première page un résumé des événements complété de différents articles et témoignages publiés dans d'autres journaux (article des journaux O Ordem et O Dia et l'article d'Almeida). Le dimanche sont publiés un article dans O Regional qui reprend l'article du d'Avelino de Almeida (en omettant celui du ), mais surtout un article dans le journal de la capitale Trafaria qui compare les phénomènes de Fatima avec la mythologie (le dieu Apollon), et un article du Mundo qui « présente les efforts des libres-penseurs pour s'opposer aux informations de Fatima, plutôt que de présenter des témoignages oculaires à ce sujet ». S. Jaki écrit : « clairement certains libres-penseurs ne se sentaient pas libres de confronter les faits dont ils étaient témoins ».

Le , le quotidien de Porto A Aurora publie un long article sur deux colonnes sur les « apparitions de Fatima » faisant référence à des météorologues et des psychologues pour examiner les éléments rapportés par les témoins. Dans son analyse, le journaliste écrit que « la foule était prédisposée à la contagion de chocs électriques et de suggestion de masse ». Il conclut que la vision de la « danse du soleil » est la conséquence de superstition, de l'ignorance, de la misère matérielle et morale des foules. Le O Ordem, publie trois lettres de catholiques donnant leur avis sur les apparitions, dont celle d'un prêtre critiquant les journalistes (Coelho en tête) ayant publié des articles dans les journaux catholiques, car selon lui, sur ce sujet, il « est sage de garder le silence et la patience ». Dans les mois de novembre et décembre, les articles se font plus rares (mais toujours présents) dans les journaux, avec généralement des reprises de témoignages déjà édités dans d'autres publications. De nombreux articles, sur la même période, relatent les réunions des libres-penseurs qui font « tout pour discréditer la réalité du miracle ».

Le , le Jornal de Mulher publie cinq témoignages sur le miracle du soleil. Parmi ces témoignages, celui de Gonçalo Xavier de Almeida Garrett, ancien professeur à la prestigieuse université de Coimbra, qui va donner un long récit détaillé de ses observations. Son statut de scientifique et le nom illustre de sa famille font de son témoignage un élément marquant parmi les autres récits. À partir de 1919, les articles de presse publiés autour de Fatima s'intéressent plus aux guérisons miraculeuses déclarées à Fatima, que sur le phénomène céleste de 1917. Et concernant les événements du , c'est « l'apparition d'un petit nuage de vapeur d'eau » sur le lieu de l'apparition qui attire l'intérêt des scientifiques curieux, plus que le phénomène céleste. Dans les années 1920, quelques journaux hostiles à l’Église (O Mundo, O Rebate, Batalha) orientent leurs attaques contre les « guérisons miraculeuses » et le « commerce religieux » réalisés à Fatima. Le « miracle du soleil » quitte progressivement le domaine des journaux, pour rejoindre celui du livre.

Publications de livres

Des brochures de quelques dizaines de pages, puis des livres dédiés à Fatima et à ses événements vont rapidement être imprimés et diffusés. Mais durant des années, la description ou l'étude du phénomène céleste reste anecdotique, voire ignorée ; seules les apparitions mariales et le message spirituel intéressera les auteurs.

Le premier ouvrage est une brochure de 20 pages intitulée « Le miracle de Fatima », et publiée en . L'auteur, anonyme, évoque de nombreuses pistes pour expliquer le phénomène, de l'autosuggestion collective à l'occultisme.

Les années 1920 ne montrent que très peu de publications évoquant le « miracle du soleil ». Le premier livre à être publié sur « l'ensemble des apparitions de Fatima » est Les épisodes merveilleux de Fatima en 1922, qui n'accorde que quelques pages au « miracle du soleil ». L'ouvrage est traduit en français en 1931. Le paraît le premier numéro d'un nouveau mensuel « Voz da Fatima » (La voix de Fatima), qui ne parlera que très rarement du « miracle », publiant de temps en temps un témoignage, mais préférant se concentrer sur « le message pastoral de Fatima », ou des « guérisons miraculeuses » rapportées en ce lieu. À noter deux articles de l'historien Jean Ameal (sur les apparitions) publiées dans la revue en et en (et n'abordant que très peu le phénomène céleste). En 1929, le père Ludwig Fischer publie un livre en Allemagne qui connaît plusieurs rééditions, mais ne dit pas un seul mot du miracle du soleil.

Les deux décennies suivantes voient sortir plusieurs livres au Portugal, ou à l'étranger, sur l'ensemble des apparitions de Fatima, et évoquant bien sûr le fameux « miracle », mais toujours en n'y consacrant que peu de pages. Ainsi, le livre d'Antero de Figueiredo (pt), qui sera une référence et connaîtra un énorme succès, ne consacre qu'une seule ligne au « miracle du soleil ». En 1937, c'est au Brésil qu'est publié un nouvel ouvrage A Virgem de Fátima par José Marques da Cruz, membre de l'Académie des sciences brésilienne. Son ouvrage reproduit cinq témoignages sur le miracle du soleil, mais essentiellement en notes. Il faut attendre 1946, et l'ouvrage de De Marchi ((pt) Joao De Marchi, Era uma Senhora mais brillante que o sol, ) pour voir un chapitre entier rassembler des témoignages de personnes, dont un certain nombre collectés directement par l'auteur. Cet ouvrage connaît plusieurs rééditions et traductions. L'année suivante, c'est le dominicain Thomas Mc Glynn qui parcourt le pays et collecte des récits de témoins pour publier son ouvrage Vision of Fatima et il arrive à la conclusion qu'il « n'a [toujours] pas lu de tentative scientifique d'expliquer le miracle en termes de causes naturelles », puis son confrère Jean-Dominique Rambaud qui fait de même et publie La Dame toute belle. Les publications se multipliant, des études « historico-critiques » voient le jour. Quarante ans après les événements, le « miracle du soleil » entre dans l'imposant ouvrage Catholicisme, qui le cite et y fait référence (en publiant un témoignage) dans son article Fatima.

Après la Seconde Guerre mondiale (soit 30 ans après les faits), des universitaires se penchent sur le sujet et tentent d'étudier les témoignages et le phénomène. Le premier ouvrage est celui du jésuite Pio Scatizzi, Fatima à la lumière de la foi et de la science, en 1947, qui est le premier à analyser les témoignages et à essayer de les mettre en corrélation avec une explication scientifique. Son travail est repris dans plusieurs ouvrages ultérieurs (et traductions). Son étude élimine l'hypothèse d'une aurore boréale et privilégie l'hypothèse d'un phénomène météorologique complexe et « très rare » (mais non totalement élucidé). Cependant, d'après S. Jaki, son travail souffre « de trop d'apports théologiques ». L'historien Costa Brochado, en 1948, dans son livre Fatima à la lumière de l'histoire, ouvre une étude historico-critique des sources et des événements de Fatima. Il consacre 1/5 de son livre (traitant des apparitions mariales à Fatima) à la journée du , et au miracle du soleil. Mais sur les deux longs chapitres qu'il consacre à cet événement céleste, il ne trace aucune tentative d'explication scientifique. Il y a l'ouvrage du jésuite Cyril Charlie Martindale historien et théologien, qui publie une étude en 1950, « The Meaning of Fatima » où il aborde le phénomène solaire. Après avoir consulté un astronome, il indique que « les turbulences dans différentes couches de l'atmosphère peuvent donner l'impression de rotation et colorer le soleil (de différentes couleurs) ». Constatant des « différences » dans les témoignages sur le phénomène observé, il répond en théologien que « Dieu savait ce que chaque témoin était prêt à voir ou ce qu'il ou elle était dans le besoin spirituel de voir ».

Le docteur en mathématiques Diogo Pacheco de Amorin, rédige pour le 10e Congrès marial international de 1958 à Lourdes une étude qu'il présente à cette occasion, et qui sera rééditée dans différentes publications. Se basant sur des ouvrages de météorologie faisant référence à l'époque, en déduit que le « miracle du soleil » est lié aux nuages, expliquant que les cristaux de glace dans la haute atmosphère peuvent décomposer la lumière en différentes couleurs (comme dans le cas d'un arc-en-ciel). S'appuyant sur les travaux de Donald Menzel, Amorin estime que des « lentilles d'air » (de composition ou température différentes) pourraient avoir perturbé la diffusion de la lumière et modifié la perception du diamètre apparent du soleil (quand les témoins l'ont vu grossir), ou même expliquer des changements de couleurs. Amorin reconnaît néanmoins que « nous ne pouvons pas donner une explication à un phénomène aussi complexe et mystérieux, mais juste le comparer, ou le décomposer en éléments comparables à des phénomènes connus ».

En 1977, Gérard Cordonnier rédige un article « Regard scientifique sur le miracle solaire de Fatima ». En 1999, c'est Stanley Jaki qui reprend toutes les publications passées sur le « miracle du soleil », analyse et critique les témoignages, récits et études de ces prédécesseurs pour faire une synthèse de la connaissance scientifique sur cet événement céleste.

Au-delà de ces études faites par des universitaires, le « miracle du solaire », et plus généralement le thème des apparitions de Fatima reste un sujet continuel de rééditions d'ouvrages, de traductions et de nouvelles publications.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Miracle_du_soleil#R%C3%A9actions_dans_la_presse

Réactions politiques

Signe de cette tension politique générale, et sur « les apparitions de Fátima » en particulier, différents « affrontements » ont lieu à Fátima avant et après la date du :

- le « les voyants » de Fátima sont arrêtés par les autorités civiles et mis en prison durant deux jours, provoquant un début d'émeute populaire

- avant « l'apparition d'octobre », des bruits courent disant que des groupuscules anarchistes viendraient le 13 jeter des bombes sur les fidèles rassemblés à Fátima. Cette menace d'attentat est prise au sérieux par un certain nombre de participants

- le le « lieu des apparition » est profané, et le la chapelle des apparitions, construite en 1919, est « dynamitée par des anticléricaux ».

- le les autorités civiles interdisent tout rassemblement ou pèlerinage sur le lieu des apparitions, le gouverneur mobilise les forces armées pour interdire l'accès à Fátima lors du pèlerinage national prévu trois jours plus tard. Mais le , 100 000 personnes se présentent et forcent le passage, franchissant les barricades et des fossés pleins d'eau pour se rendre devant la chapelle des apparitions.

Enfin, la déclaration d'apparitions mariales dans le pays (la première depuis plusieurs siècles), alors que la Vierge Marie avait, trois siècles plus tôt, été déclarée « Reine et patronne du Portugal » par le roi João IV pouvait être considéré comme « un défi » au gouvernement qui avait démis et expulsé le dernier roi du Portugal sept ans plus tôt.

L’Église

Les évêques du pays et le patriarche de Lisbonne voient d'un œil très négatif les apparitions de Fátima : ils ne croient pas à la véracité des témoignages et considèrent qu'il s'agit d'une supercherie. Nombre de prêtres sont également critiques. Très peu sont présents sur le site le . Le curé de la paroisse et ceux des environs sont absents, car leur évêque leur a « interdit de se rendre sur place ».

En 1920, l'épiscopat portugais reste très sceptique sur les « apparitions de Fátima ». Le « miracle du soleil » l'a également laissé sceptique. Ce n'est qu'après l'enquête canonique que les positions évoluent.

La première chapelle construite sur le lieu de l'apparition est réalisée à l'initiative des fidèles, par une collecte de dons, sans le soutien ni l'assistance de l'Église. Fátima devient en quelques années le « plus important lieu de pèlerinage du pays », drainant très vite plusieurs centaines de milliers de fidèles. Pour résumer la situation, le cardinal Cerejeira déclare en 1942 que « ce n'est pas l’Église qui a imposé Fátima, mais Fátima elle-même qui s'est imposée à l’Église ».

Reconnaissance par l'Église

Enquête et reconnaissance officielle

Une première enquête canonique est ouverte dans la paroisse de Fátima à la fin de l'année 1918. Elle vise à recueillir des témoignages. Le , l’Église catholique ouvre une enquête canonique sur les apparitions de Fátima, incluant le phénomène solaire du . Sept ans plus tard, la commission rend un premier rapport. Le , la commission canonique rend son rapport final sur les « apparitions » et les témoignages collectés.

La première visite d'un évêque sur le lieu Fátima se fait le . Il s'agit du nouvel évêque de Fátima, José Alves Correia da Silva (en), nommé un an plus tôt. Quelques jours plus tôt, il avait acheté les terrains autour du lieu d'apparition pour y bâtir un sanctuaire. Le , 10 000 pèlerins se rendent sur les lieux, le ils sont 60 000 et le un demi-million. En c'est un « pèlerinage national » qui est organisé par l’Église à Fátima. Fátima devient, en quelques années, le plus grand lieu de pèlerinage de tout le pays. En , l'Osservatore Romano publie une chronique sur Fátima et le , le nonce apostolique fait une visite surprise à Fátima en compagnie de l'évêque du lieu. Au début de 1929, le pape Pie XI distribue des images de Notre-Dame de Fátima aux membres du collège pontifical portugais (de) de Rome.

Le , l'évêque de Leiria (dont dépend Fátima), dans sa lettre pastorale « A divina Providentia » reconnaît officiellement les apparitions de Fátima comme « dignes de foi » et approuve le culte de Notre-Dame de Fátima. Si l'évêque ne qualifie pas le phénomène céleste survenu le de « miracle », il reconnaît simplement son existence et le qualifie de « non naturel ».

En 1946, le troisième centenaire de la consécration du Portugal à la Vierge Marie est l'occasion du couronnement solennel de la statue de Notre-Dame de Fátima par le cardinal Aloisi Masella, légat pontifical, devant 600 000 pèlerins. La couronne est offerte par les femmes portugaises en remerciement de la préservation du Portugal pendant la Seconde Guerre mondiale.

Construction d'un sanctuaire marial

Le Sanctuaire de Fátima

En une petite chapelle est construite sur le lieu des apparitions, à l'initiative de simples paroissiens. Un commerçant de Leiria fait réaliser pour son compte une « statue de Notre-Dame de Fatima » qu'il fait placer, quelque temps plus tard, dans la chapelle des apparitions. En 1928, l'évêque du diocèse lance la construction de la basilique de Notre-Dame du Rosaire. La basilique est inaugurée en 1953. En 1955, le docteur D. José Alves Correia da Silva crée le musée du sanctuaire de Fátima.

La construction de la basilique de la Sainte Trinité débute en 2004, son inauguration a lieu le .

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Apparitions_mariales_de_F%C3%A1tima

Les voyants et la reconnaissance ecclésiale

François et Jacinthe Marto, atteints de la grippe espagnole, meurent très tôt, respectivement en 1919 et 1920.

Ils ont été déclarés vénérables par le Pape Jean-Paul II le 13 mai 1989 et béatifiés le 13 mai 2000, et finalement canonisés par le pape François le .

Lucie Dos Santos entre au noviciat des sœurs Dorothée le 24 octobre 1925 à Tuy, elle y prononce ses vœux en 1928.

Elle a de nouvelles apparitions en 1925 et 1929.

En octobre 1934, Lucie prononce ses vœux perpétuels et prend comme nom de religieuse sœur Marie des Douleurs.

L'évêque de Leiria, Mgr da Silva, par une lettre pastorale publiée le 13 octobre 1930, reconnaît les apparitions comme « dignes de foi » et approuve le culte à « Notre Dame de Fátima ».

En 1946, le troisième centenaire de la consécration du Portugal à la Vierge Marie est l'occasion du couronnement solennel de la statue de Notre Dame de Fátima par le Cardinal Masella, légat pontifical, devant 600 000 pèlerins.

La couronne est offerte par les femmes portugaises en remerciement de la préservation du Portugal pendant la Seconde Guerre mondiale.

À partir de 1948, Lucie entre au couvent des Carmélites de Coimbra (Portugal). Elle y prend le nom de sœur Lucie du Cœur Immaculé.

Elle meurt le 14 février 2005 à l'âge de 97 ans.

Les secrets de Fátima

Les secrets de Fátima sont trois révélations, ou visions, qui auraient été adressées en 1917 par la Vierge Marie à Lúcia dos Santos et à ses cousins Jacinta et Francisco Marto dans la petite ville de Fátima au Portugal. Le terme des trois secrets de Fátima est régulièrement utilisé, mais il s'agit en fait des trois parties d'une unique révélation (ou vision) en date du , révélation que la Vierge Marie aurait demandé de ne pas divulguer immédiatement. La Vierge Marie telle qu'elle serait apparue est généralement désignée sous le nom de Notre-Dame de Fátima.

En juillet-août 1941, rédigeant son troisième Mémoire sur les apparitions, Lúcia dos Santos (devenue sœur Lucie) précise, pour la première fois, que ce secret comprend trois éléments différents : « Le secret comprend trois choses distinctes, écrit-elle, et j’en dévoilerai deux ». Les deux premiers secrets sont officiellement publiés en 1941, le troisième n'est révélé qu'en l'an 2000 par le pape Jean-Paul II.

Le dernier secret est celui qui a fait couler le plus d'encre, aussi bien avant sa révélation, qu'après. Si l’Église catholique ne voit dans ce message qu'une référence à des événements passés (au moment de la révélation en l'an 2000), cet avis est contesté. Une longue explication théologique a été donnée par le cardinal Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Son texte donne les critères de discernement d'une vision pour l’Église, ainsi que l'interprétation des éléments de cette vision dans la foi chrétienne. Cependant, plusieurs voix contestent tant l'interprétation du message que son contenu. La contestation se fait, suivant les personnes, sur l'authenticité du message (le message publié ne serait pas celui rédigé par sœur Lucie), sur son contenu (une partie du message aurait été cachée), ou son interprétation (la vision ferait référence à des événements futurs et non passés).

Le mystère sur ces visions gardées secrètes durant des décennies (près d'un siècle pour la dernière), ainsi que la crainte de révélations apocalyptiques ont amené de nombreuses publications, et même des films, basés sur ces révélations et leurs contenus, ou sur des contenus supposés.

Le secret

D'après Lúcia dos Santos, ces secrets ont été confiés par la Vierge Marie lors de l'apparition à Fátima le . Toujours d'après Lucie, la seule survivante des trois enfants à avoir communiqué le contenu de ces « secrets », c'est la Vierge Marie elle-même qui aurait demandé de garder secrètes ces révélations privées durant un temps (comme l'a évoqué le pape Jean-Paul II lors de l'audience du ). Le « secret de Fatima » est constitué de trois parties : deux visions et un message vocal donné par la Vierge. C'est pourquoi il est communément évoqué les « trois secrets de Fatima » et en particulier le « troisième secret de Fatima » car celui-ci, révélé tardivement, a entraîné de nombreux débats avant et après sa divulgation.

Révélation des secrets

Les trois enfants de Fatima (de gauche à droite : Lucie, Francisco et Jacintha)

D'après le Cardinal Bertone, après les apparitions de la Vierge, les enfants gardent tout en mémoire, et Lucie, dernier témoin survivant, n’accepte de communiquer le contenu de ces secrets qu'après en avoir reçu l'ordre de son évêque (de Leiria), « et avec la permission de Notre-Dame ».

Dans son Troisième Mémoire du adressé à l'évêque de Leiria-Fatima, sœur Lucie relate le premier secret. Dans son quatrième mémoire daté du , Lucie reprend la première révélation et y ajoute la seconde révélation. La troisième partie du « secret » est écrite « sur l'ordre de Son Excellence l'évêque de Leiria et de la Sainte Mère » le . Elle est rédigée sur une lettre à part, puis mise dans une enveloppe scellée, sur laquelle sœur Lucie écrit que cette lettre « ne peut être ouverte seulement qu'après 1960 ». La lettre est remise à l'évêque de Leiria-Fatima de l'époque. Lucie indique que seul le patriarche de Lisbonne ou l'évêque de Leiria sont autorisés à l'ouvrir après cette date. L'enveloppe scellée est d'abord gardée par l'évêque de Leiria. Puis, pour mieux conserver le « secret », l'enveloppe est remise le aux Archives du Vatican. L'évêque de Leiria prévient sœur Lucie de ce transfert du document.

Le , le père Pierre-Paul Philippe, commissaire du Saint-Office, porte au pape Jean XXIII l'enveloppe contenant le troisième secret de Fatima. Mais le pape lit le texte et, « après certaines hésitations », choisit de ne pas le publier. Paul VI, le , lit le contenu de la lettre (avec le substitut, Mgr Angelo Dell'Acqua), puis renvoie l'enveloppe aux Archives du Vatican, décidant lui aussi de ne pas publier le texte.

Après la tentative d'assassinat de Jean-Paul II du , le pape Jean-Paul II demande l'enveloppe contenant la troisième partie du secret. Le cardinal Franjo Šeper, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, remet le deux enveloppes : l'une blanche, avec le texte original de sœur Lucie en langue portugaise, et l'autre de couleur orange, avec la traduction du texte en langue italienne. Le suivant, les deux enveloppes sont remises aux Archives du Saint-Office.

En , Lucie confirme au cardinal Bertone que la lettre et le texte du « troisième secret » sont bien ceux qu'elle a rédigés en et que ce texte est « complet ». En , le Vatican publie officiellement la troisième et dernière partie du secret, livrant sa traduction ainsi qu'une copie de la lettre originale rédigée par sœur Lucie et un « commentaire théologique » effectué par le cardinal Joseph Ratzinger, dans le but « d'éviter une interprétation sensationnaliste du texte révélé ».

Les trois parties

Première partie

La première partie est une vision de l'enfer.

« La première [partie] fut la vision de l'Enfer. Notre-Dame nous montra une grande mer de feu, qui paraissait se trouver sous la terre et, plongés dans ce feu, les démons et les âmes, comme s'ils étaient des braises transparentes, noires ou bronzées, avec une forme humaine. Ils flottaient dans cet incendie, soulevés par les flammes, qui sortaient d'eux-mêmes, avec des nuages de fumée. Ils retombaient de tous côtés, comme les étincelles retombent dans les grands incendies, sans poids ni équilibre, avec des cris et des gémissements de douleur et de désespoir qui horrifiaient et faisaient trembler de frayeur. Les démons se distinguaient par leurs formes horribles et dégoûtantes d'animaux épouvantables et inconnus, mais transparents et noirs. Cette vision dura un moment, grâce à notre bonne Mère du Ciel qui auparavant nous avait prévenus, nous promettant de nous emmener au Ciel (à la première apparition). Autrement, je crois que nous serions morts d'épouvante et de peur. »

Deuxième partie

Cette partie, rédigée en décembre 1941, concerne une révélation privée faite oralement par la Vierge aux trois enfants. Ce secret concerne la Russie et la consécration de la Russie au Cœur immaculé de Marie.« Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon Cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes seront sauvées et on aura la paix. La guerre va finir. Mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le pontificat de Pie XI en commencera une autre pire encore. Lorsque vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'Il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la faim et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Pour empêcher cette guerre, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon Cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Si on accepte mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix ; sinon elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, diverses nations seront détruites. À la fin, mon Cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie, qui se convertira, et il sera concédé au monde un certain temps de paix. Au Portugal se conservera toujours le dogme de la Foi, etc. [Ici s’insère la troisième partie du « Secret »]. Ceci, ne le dites à personne. À François, oui, vous pouvez le dire. »

Troisième partie

La troisième partie, rédigée en janvier 1944, se présente comme une vision allégorique, susceptible de diverses interprétations. Jean-Paul II s'y est référé explicitement après l'attentat dont il a été victime sur la place Saint-Pierre.« Après les deux parties que j'ai déjà exposées, nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un Ange avec une épée de feu dans la main gauche ; elle scintillait et émettait des flammes qui, semblait-il, devaient incendier le monde ; mais elles s'éteignaient au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame en direction de lui ; l'Ange, indiquant la terre avec sa main droite, dit d'une voix forte : “Pénitence ! Pénitence ! Pénitence !”. Et nous vîmes dans une lumière immense qui est Dieu quelque chose de semblable, à la manière dont se voient les personnes dans un miroir quand elles passent devant, à un Évêque vêtu de Blanc, nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père.

(Nous vîmes) divers autres évêques, prêtres, religieux et religieuses monter sur une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une grande Croix en troncs bruts, comme s'ils étaient en chêne-liège avec leur écorce ; avant d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine et, à moitié tremblant, d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin ; parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande Croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches ; et de la même manière moururent les uns après les autres les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses et divers laïcs, hommes et femmes de classes et de catégories sociales différentes.

Sous les deux bras de la Croix, il y avait deux Anges, chacun avec un arrosoir de cristal à la main, dans lequel ils recueillaient le sang des Martyrs et avec lequel ils irriguaient les âmes qui s'approchaient de Dieu. »

Interprétation du secret par l’Église catholique

Définition théologique des « révélations privées »

Le cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi en 2000