Fête de l'expectation

de l'enfantement de la Sainte Vierge

18 décembre

Cette

Fête, qui se célèbre aujourd'hui, non seulement dans toute l'Espagne,

mais dans presque toutes les Églises du monde catholique, doit son

origine aux Évêques du dixième Concile de Tolède, en 656.

Ces

Prélats ayant trouvé quelque inconvénient à l'antique usage de célébrer

la fête de l'Annonciation de la Sainte Vierge au vingt-cinq Mars,

attendu que cette solennité joyeuse se rencontre assez souvent au temps

où l'Église est préoccupée des douleurs de la Passion, et qu'il est même

nécessaire quelquefois de la transférer dans le Temps Pascal, où elle

semble présenter une contradiction d'un autre genre, ils décrétèrent que

désormais on célébrerait dans l'Église d'Espagne, huit jours avant

Noël, une fête solennelle avec Octave, en mémoire de l'Annonciation, et

pour servir de préparation à la grande solennité de la Nativité.

Dans

la suite, l'Église d'Espagne sentit le besoin de revenir à la pratique

de l'Église romaine, et de toutes celles du monde entier, qui

solennisent le vingt-cinq Mars comme le jour à jamais sacré de

l'Annonciation de la Sainte Vierge et de l'Incarnation du Fils de Dieu ;

mais telle avait été durant plusieurs siècles la dévotion des peuples

pour la Fête du dix-huit Décembre, qu'on jugea nécessaire d'en retenir

un vestige.

On

cessa donc de célébrer en ce jour l'Annonciation de Marie ; mais on

appliqua la piété des fidèles à considérer cette divine Mère dans les

jours qui précèdent immédiatement son merveilleux enfantement.

Une nouvelle Fête fut donc créée sous le titre de l’Expectation de l’Enfantement de la Sainte Vierge.

Cette

Fête, qui est appelée Notre-Dame de l'O, ou la Fête de l’O, à cause des

grandes Antiennes qu'on chante en ces jours, et surtout de celle qui

commence O Virgo Virginum ! (qu'on a retenue à Vêpres dans l'Office de

l’Expectation, sans toutefois omettre celle du jour, O Adonaï !) est

toujours célébrée en Espagne avec une grande dévotion. Pendant les huit

jours qu'elle dure, on célèbre une Messe solennelle de grand matin, à

laquelle toutes les femmes enceintes, de quelque rang qu'elles soient,

se font un devoir d'assister, afin d'honorer Marie dans sa divine

grossesse, et de solliciter pour elles-mêmes son secours.

Il

n'est pas étonnant qu'une dévotion si touchante se soit répandue, avec

l'approbation du Siège Apostolique, dans la plupart des autres Provinces

de la catholicité ; mais antérieurement aux concessions qui ont été

faites sur cette matière, l'Église de Milan célébrait déjà, au sixième

et dernier Dimanche de l'Avent, l'Office de l’Annonciation de la Sainte

Vierge, et donnait à la dernière Semaine de ce saint temps le nom de

Hebdomada de Exceptato, par corruption de Expectato.

Mais

ces détails appartiennent à l'archéologie liturgique proprement dite,

et sortiraient du genre de cet ouvrage ; nous revenons donc à la fête de

l'Expectation de la Sainte Vierge, que l'Église a établie et

sanctionnée, comme un moyen de plus de raviver l'attention des fidèles

dans ces derniers jours de l'Avent.

Il

est bien juste, en effet, ô Vierge-Mère, que nous nous unissions à

l'ardent désir que vous avez de voir de vos yeux Celui que votre chaste

sein renferme depuis près de neuf mois, de connaître les traits de ce

Fils du Père céleste, qui est aussi le vôtre, de voir enfin s'opérer

l'heureuse Naissance qui va donner Gloire à Dieu au plus haut des cieux,

et sur la terre Paix aux hommes de bonne volonté. O Marie ! les heures

sont comptées, et elles s'écoulent vite, quoique trop lentement encore

pour vos désirs et les nôtres. Rendez nos cœurs plus attentifs ; achevez

de les purifier par vos maternels suffrages, afin que si rien ne peut

arrêter, à l'instant solennel, la course de l'Emmanuel sortant de votre

sein virginal, rien aussi ne retarde son entrée dans nos cœurs, préparés

par une fidèle attente.

Source :

La

fête de l'Expectation ou de l'Attente indique, par son nom seul, son

origine et son objet ; aussi suffit-il d'en rappeler les traits

principaux.

Sans

nul doute, Joseph et Marie, dans leur modeste habitation de Nazareth,

partageaient toutes leurs journées entre la prière et le travail. Ils

étaient d'ailleurs inséparables, car l'Évangile ne fait mention que d'un

court voyage de Marie, celui où elle alla vers les montagnes, en la

ville de Juda, voir sa cousine Élisabeth, et où elle s'entendit appeler

des doux noms de Bienheureuse et Bénie entre toutes les femmes. Ce fut

dans cette touchante visite que, suivant les expressions d'un saint Père

: « Élisabeth, la « première, écouta la voix, mais Jean, le premier,

sentit « la grâce ; elle aperçut l'arrivée de Marie, et il pressentit «

l'avènement de Jésus. » Alors fut entonné l'immortel cantique du

Magnificat. Trois mois après, la chaste épouse rentra sous le toit

conjugal pour y reprendre ses travaux accoutumés auprès de Joseph. Dieu

ne tarda pas à en.voyer à cet homme juste un ange qui lui révéla le

mystère de la sainte Maternité, en lui disant : «Joseph, fils de David,

ne craignez pas de prendre avec vous Marie, votre épouse ; car ce qui

est né eu elle est du Saint Esprit. » Le Patriarche ému, comprit

l'immensité de l'honneur qui lui était fait, et combien il devait

s'estimer heureux d'être appelé à tenir lieu de père sur la terre au

Fils de Dieu, au Fils d'une Vierge ; et dès ce moment, Marie et Joseph

furent dans l'attente de l'enfantement prédit par Isaïe, jusqu'au jour

où le Messie, fils de David, dut quitter Nazareth pour naître, selon les

prophéties, dans Bethléem, humble patrie de David. C'est la mémoire de

cette expectation, où la figure de la sainte Vierge apparaît environnée

d'une triple auréole de pudeur, d'inspiration et de joie, que l'Église a

voulu consacrer particulièrement.

Quelques

auteurs, et notamment Bergier, n'ont fait qu'une seule solennité de

cette fête et de celle de l'Annonciation ; mais ce sont deux solennités

distinctes.

Il est vrai qu'à Tolède et dans plusieurs autres lieux de l'Espagne, on

célèbre, le 18 décembre, à la place de l'Annonciation, la fête de

l'Attente des couches de Marie. On y honore alors pendant huit jours la

sainte Vierge par une Messe à laquelle assistent surtout les femmes

enceintes.

En Italie, on célèbre, à la même époque, une Messe de l'Expectation de l'Enfantement.

En

France, cette fête est aujourd'hui du nombre de celles dont le

Souverain Pontife a favorisé la restauration, et que les âmes pieuses ne

manquent pas d'observer.

En savoir plus : Livre "Exercices de piété pour tous les jours de l'année. Décembre" par Jean Croiset page 325

Grandes antiennes « Ô » de l'Avent

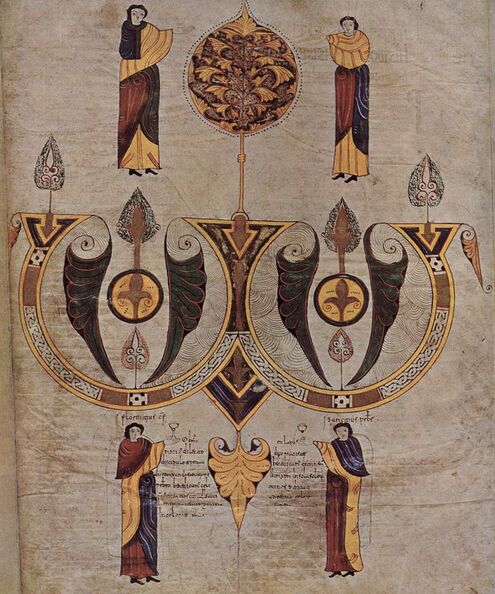

La Visitation, Monastère de Strahov.

Les Grandes Antiennes encadrent le cantique du Magnificat ou cantique de Marie lors de la Visitation

Les

grandes antiennes « Ô », en latin « antiphonae majores », ou encore

« Grandes Ô », Ô de devant Noël, Ô de Noël, sont des chants bibliques,

chantés par les fidèles et les communautés monastiques, aux vêpres de

l'Avent dans la semaine précédant la Nativité c'est-à-dire Noël, depuis

le VIIIe siècle environ.

Venant

du grec grec ancien : ἀντίφωνον, le mot « antienne » signifie chant

alternatif, à savoir, alternance entre deux groupes de chanteurs.

La

fête de l'Attente durant l'Avent, ou fête de l'Espérance ,ou encore

fêtes des Ô de l'Avent, était anciennement la fête de l'Annonciation, au

premier jour des antiennes

L'Avent

est composé de quatre dimanches, et ces antiennes sont étroitement

liées à une fête qui suivait le troisième dimanche de l'Avent ou

« dimanche de la Joie », dit en latin « Gaudete », fête qui est aussi la

« Fête de l'Attente », en latin « expectatio », ou encore « Fête de

l'Espérance » : - fête de « Sainte-Marie de l'Ô » ou « fête de l'Ô ».

Elles

sont appelées aussi Antiennes de Magnificat, en latin « antiphonae

super magnificat », parce qu'elles sont chantées avant et après le Magnificat, le Benedictus ou après le Rorate.

L'origine

des huit grandes antiennes « Ô » se trouve dans le rite romain auprès

du Saint-Siège, plus précisément le sacramentaire. D'où, d'une part, la

schola cantorum conservait sa pratique à la basilique Saint-Pierre, avec

le chant vieux-romain, chant papal officiel. D'autre part, ces

antiennes furent importées dans le royaume carolingien au VIIIe siècle,

une fois que cette dynastie avait adopté le rite romain. Amalaire de

Metz devint leur premier commentateur. La version en grégorien demeure

en usage jusqu'ici. En Espagne, la fête de l'Ô ou de l' Expectatio de la

Vierge, est antérieure, puisqu'elle remonte à la conversion d'un roi

wisigoth au VIe siècle : cependant aucun manuscrit de la liturgie

mozarabe ne porte la trace des antiennes Ô. Les religieux trinitaires en

répandirent le culte en Espagne et en Amérique du Sud où de nombreuses

églises portent le nom de Ô.

Les

antiennes, leur contenu (entre deux antiennes semblables), les dates

auxquelles on les chantait, leur nombre, (généralement, de sept à neuf,

mais jusque dix-huit) différaient selon les lieux depuis les premiers

temps où elles furent chantées, puisque Amalaire de Metz remarque déjà

les divergences entre Metz et Rome.

Ces

antiennes, affirme Dom Prosper Guéranger, qui reste leur plus grand

commentateur dans son « Avent Liturgique », « contiennent toute la

moëlle de la liturgie de l’Avent », reprenant le titre humoristique,

d'un célèbre ouvrage ancien sur « la moëlle et sauce friande des saints

savoureux Os de l'avent ».

Elles sont très populaires dans l' Eglise anglicane, et furent répandues ainsi aux Etats-Unis en Amérique du Nord.

Textes et distribution traditionnelle

Articles détaillés : Tableau des antiennes Ô de l'Avent et Symbolique des antiennes Ô.

| Antienne | Distribution A (tradition principale) | Distribution B (variante) |

|---|---|---|

| O Sapientia | 17 décembre | 16 décembre |

| O Adonaï | 18 décembre | 17 décembre |

| O Radix lesse | 19 décembre | 18 décembre |

| O Clavis David | 20 décembre | 19 décembre |

| O Oriens | 21 décembre | 20 décembre |

| O Rex gentium | 22 décembre | 21 décembre |

| O Emmanuel | 23 décembre | 22 décembre |

| O Virgo Virginum | — | 23 décembre |

Histoire des antiennes

Les

antiennes dites « Grandes Ô », « Grandes Antiennes », ou encore jadis,

« OO de l'Avent » « OO de Noël », communément « Neuvaine des Ô de Noël »

, sont avant tout le rappel de l'attente du Messie par Israël durant

4000 ans (chiffre symbolique) par les Patriarches, et par les Prophètes.

Ces antiennes dateraient du pape Grégoire le Grand

(600). Quatre de ces invocations majeures (comme Emmanuel, Sapientia,

Radix) et deux mineures (judex, lapis) se trouvent dans la très ancienne

liste Carmen de cognomentis Salvationis, du Pape Damase Ier

(IVe siècle). On pense que Boethius ferait une légère allusion à

l'antienne « O Sapientia » dans le De consolatione Philosophiae au

VIe siècle. Le V° concile de Tolède en 636, ayant institué la fête de

l'Attente, ordonne de chanter chaque jour une de ces antiennes pendant

l'octave de l'Annonciation, qui était alors célébrée huit jours avant

Noël et on en trouve trace dans la liturgie de l’avent à partir du

VIIe siècle.Ces invocations dateraient donc du VIIe ‑ VIIIe siècle à

Rome, et furent répandues sous le Pape Eugène Ier. De type romaines et

non grégoriennes en leur origine, puis auraient été introduites à Milan

(chant ambrosien) après le VIIIe siècle et auraient été plus tard, en

Gaule rectifiées pour s'accorder aux canons du chant grégorien. Elles

auraient été mises en forme par les moines de l' Abbaye de

Saint-Benoît-sur-Loire au VIIIe siècle. Vers l’an 830 Amalaire de Metz

leur consacre un chapitre dans son ouvrage De Ordine Antiphonarii

(chapitre 13). Selon le pasteur Ludger M. Reichert, ces antiennes sont

des chefs-d'œuvre de l'art chrétien de l'Antiquité tardive (VIe/VIIe siècle).

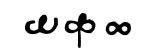

Vierge de l'Avent,l'Enfant Jésus dans un ѽ oméga

Ces

antiennes pourraient être du type Ad praelegendum, qui existaient dans

la liturgie wisigothique, c'est-à-dire, prophétiques ou proclamatoires,

dont parle saint Germain dans une de ses lettres, donc d'un type très

ancien : on n'en n’est pas certain, puisqu'elles se disent durant les

vêpres et non durant la messe, sinon qu'elles sont effectivement, le

rappel de l’attente des patriarches et des prophètes, avec « ardeur,

sanglots et soupirs » à la « lueur sombre des vêpres », Orient et Soleil

de Justice, attente de l'aurore du jour de Noël qui convertira la

tristesse en joie. Elles apparaissent plus tardivement de manière

certaine, dans les antiphonaires, vers le VIIIe siècle, la fête de

l'Attente datant elle, du VIe siècle.

Articles détaillés : Antienne et Antiphonae ad praelegendum.

Elles pourraient aussi reprendre l’enseignement de Tertullien auteur d'un ouvrage intitulé l'Espérance des fidèles.

Article détaillé : Symbolique des antiennes Ô.

Pourquoi « Ô » ?

Bible de León de 960

On

les appelle ainsi car elles commencent par « Ô ». On les nomme

familièrement « Grandes Ô », « Antiennes Ô » ou encore « Ô, de Noël ».

Elles s'adressent au Christ biblique qui va naître, et comme toutes les

antiennes anciennes, contiennent de nombreuses références bibliques et

allusions au Nouveau et à l'Ancien Testament. À partir du Haut Moyen Âge

en chant grégorien monodique, elles sont toutes dans le même mode, le

deuxième mode. « Attente de Dieu », elles se terminent le 23 décembre,

veille de la fête de Noël célébrant la naissance de Jésus-Christ pour

tous les chrétiens.

Croix wisigothe de la Victoire, avec en pendentif un alpha majuscule (A) et un oméga minuscule (ω).

Un Oméga

Pour

quoi antiennes « Ô » ? d’après Reiner de Saint-Laurent de Liège

(Reinerus S. Laurentii Leodiensis) auteur qui, au XIIe siècle, écrivit

leur commentaire, elles sont nommées ainsi parce que dans la semaine de

huit jours (octave, de octo, huit) précédant Noël, elles tirent leur nom

du fait que si la lettre grecque alpha α signifie 1, l'omega ω (O

latin; Ѻ cyrillique) signifie 800. Le « Christ » est à la fois l’alpha,

le début, « le Créateur », le « Verbe » : et la fin, l’oméga,

c’est-à-dire le « Sauveur », le fils de Marie et le fils du dieu

"unique" (Dieu le Fils), lorsqu’il vient s’incarner (on pensait alors la

fin du monde toute proche donc l'oméga, au temps de Saint Paul). Le

chiffre huit serait (d'après Reiner) celui des huit béatitudes.

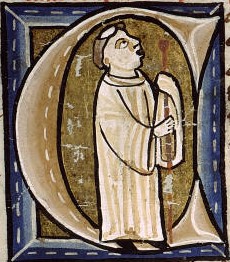

Initale O des Antiennes de l'avent, Maître du Méliacin, Antiphonaire dominicain, Ordre des Prêcheurs. fol.49v.

L'expression « OO » ou le « Ô » accentué n'est que l'expression de la lettre oméga (ω = oo) et qui est un O long.

C'est le roi franc Chilpéric Ier qui rajouta en France au VIe siècle à l'alphabet la lettre Ω selon Aimoin ou O selon Grégoire de Tours.

C'est le roi franc Chilpéric Ier qui rajouta en France au VIe siècle à l'alphabet la lettre Ω selon Aimoin ou O selon Grégoire de Tours.

Voir aussi le paragraphe : L'an 800, lettre oméga .

Un vocatif

Le

« Ω » grec est le vocatif « Ô », forme de l'interpellation, de la

supplication et de la prière mais en grec ancien et moderne c'est le

« O », marquant étonnement, admiration, douleur. Ce vocatif ὦ était très

employé dans l'antiquité, avant la naissance du Christ, comme on le

voit dans les tragédies grecques. Ici elles soulignent un peu, la

condition tragique de l’humanité enfermée dans le péché, avant la

naissance du Christ, mais c'est aussi et surtout la manière habituelle

ou solennelle, d'appeler et d'interpeller Dieu.

Un chemin, de la tristesse à la joie

Le

ton du Rorate (elles étaient aussi chantées avant et après le Rorate)

est également sombre, et les ornements liturgiques sont le violet durant

l'Avent, pour un temps de carême, de pénitence, avant Noël, de

méditation des triste et tragiques conséquences et châtiment du péché en

particulier, dans l’ancien testament, avec le cri de saint

Jean-Baptiste au désert « Repentez-vous » …sauf le dimanche Gaudete aux

couleurs roses, correspondant parfaitement, à l’exultation du

Magnificat. Bref, l'Avent oscille entre joie et tristesse. C'est le

temps de la métanoia, du retournement du cœur.

« Cieux,

répandez votre justice, que des nuées descende le Salut !Ne T’irrite

pas, Seigneur, ne garde pas le souvenir de nos péchés. ! Voici que ta

Cité sainte, Sion, a été dévastée : Jérusalem, Jérusalem, le séjour de

ta Sainteté et de ta Gloire, là où nos Pères ont chanté tes louanges.

Nous avons péché, et nous sommes devenus semblables aux païens, nous

sommes tombés comme des feuilles mortes, et nos péchés nous ont emportés

loin de Toi. Tu nous as caché ton Visage, et Tu nous as brisés à cause

de nos péchés.Regarde, Seigneur, l’abattement de ton Peuple, et envoie

Celui qui doit venir ! Envoie l’Agneau souverain de l’Univers, du Rocher

du désert jusqu’à la montagne de la Fille de Sion, et qu’Il nous

délivre du joug de nos péchés ! - Console-toi, console-toi, ô mon

Peuple, car bientôt viendra ton Sauveur et ton Roi ! Pourquoi te

laisses-tu consumer par la tristesse ? Parce que ta douleur t’a repris ?

Je te sauverai, ne crains pas ! Car je suis ton Sauveur, ton Seigneur

et ton Dieu, le Saint d’Israël, ton Berger et ton Rédempteur »

o

rond cerclé d'anges dans lequel apparaît le Père céleste, qui a exaucé

la prière et envoyé son Fils sauver les hommes : « Gloire à Dieu au plus

haut des Cieux, paix sur la terre »

Cependant

au troisième dimanche de l'Avent, Gaudete, les ornements liturgiques du

prêtre, devenaient roses, les antiennes chantées communément et

partout, avant le Magnificat d'où leur nom, plutôt que le Rorate, la

Joie devait éclater, et se manifester durant toutes les antiennes de

l'Exultation du Magnificat aussi Reiner de Saint-Laurent insiste sur

cette joie éclatante de la naissance du Sauveur, vrai homme et vrai

Dieu, avant même Noël, au début et en conclusion de son commentaire de

la neuvaine des neuf antiennes Ô, et même hilarité ( ce qui signifiait

alors, allégresse, douce joie), gaudia, jucunditas, laetitia, hilaritas ,

quatre termes utilisés par Reiner, pour évoquer la joie des antiennes

Ô, concert musical suivi d'une collation, avant Noël, la joie des joies.

Le récit selon lequel Alcuin mourant, répétait sans cesse l’antienne Ô

Clavis David, avec le Magnificat dans sa cellule de l'abbaye Saint

Martin de Tours d'une voix « pleine d'allégresse » confirme que ce

moment des antiennes était celui de la joie.« Veillez donc, priant en

tout temps. » Que vous êtes bon, mon Dieu, et de nous amener à votre

amour par la crainte, en nous montrant des visions si terribles, et de

nous amener à votre amour par l'espérance, en nous prédisant des

bonheurs si célestes, et de nous amener à votre amour en nous donnant de

si nombreux conseils sur la manière de vivre en union avec

vous.(Charles de Foucauld)

Elles sont ainsi à relier à la très ancienne prière vespérale du Lucernaire , « Joie et Lumière » dont l’antienne Ô Oriens reprend l'essentiel : Φώς ιλαρόν αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, « Joyeuse lumière, splendeur éternelle de la gloire du Père », devenant « Ô Oriens splendor (variante: candor) lucis aeternae, et sol justitiae », O Oriens splendeur de la lumière éternelle et soleil de justice. Les anges resplendissent dans cette grande lumière lorsqu'ils apparaissent aux bergers leur annoncer une plus grande lumière encore, qui brille dans la grotte de la Nativité. L'habitude de dire des antiennes avec les psaumes est aussi ancienne que l’église et Egérie au cours de son pèlerinage en Terre Sainte, mentionne à de très nombreuses reprisses la joie de la prière du Lucernaire, c'est-à-dire des vêpres, faite d'hymnes, de psaumes et d'antiennes, à Bethleem comme à Jérusalem, à la lueur des cierges. On peut imaginer que les fêtes de la Nativité en comprenaient autant que les fêtes pascales.

Une lettre Ω … comme l'attente d'un enfantement

Cette

interjection annonce le Mystère de Noël étant la première lettre du mot

grec « Ωδις » signifiant « l'enfantement, les douleurs de l’enfantement

et son fruit, l’enfant. » (Luc, 2, Apocalypse, 12.). « Elle était

enceinte et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement »

(apôtre Jean, Apocalypse, 12:2.). C'est la fête de l'attente de cet

enfantement.

Un Ω désidératif

Initiale

O. Les antiennes sont la prière des prophètes et traduisent leur ardent

désir de la venue du Sauveur Jésus, montant vers le Ciel

Ce « Ô » est aussi, une interjection « désidérative » marquant le désir,

il exprime le désir ardent, l'attente, l'espérance. Pour les anciens,

l'invocation, la prière surtout : « l'Appel ». Cet adverbe désidératif,

exprime selon le moine Radulphus, « la longue attente, le désir ardent,

la soif que les Pères anciens et les douze prophètes ont eu du Messie

qui viendrait sauver Israël et toute l'humanité ».

« Les

justes venus au monde au début, comme Abel et Noé, ont été, pour ainsi

dire, appelés à la première heure, et ils obtiendront le bonheur de la

résurrection en même temps que nous. D'autres justes venus après eux,

Abraham, Isaac, Jacob et tous ceux qui vivaient à leur époque, ont été

appelés à la troisième heure, et ils obtiendront le bonheur de la

résurrection en même temps que nous. Il en ira de même pour ces autres

justes Moïse, Aaron et tous ceux qui ont été appelés avec eux à la

sixième heure ; puis les suivants, les saints prophètes, appelés à la

neuvième heure, goûteront le même bonheur que nous. À la fin du monde,

les chrétiens, qui sont comme appelés à la onzième heure, recevront avec

eux le bonheur de la résurrection. Tous le recevront ensemble. Voyez

pourtant combien de temps les premiers attendront avant d'y parvenir.

Ainsi ils obtiendront ce bonheur après une longue période, et nous, après peu de temps. »

— Saint Bernard (de Clairvaux), Sermon 87,1.4-6

.

L'oméga symbolise après des millénaire d'attente, l'incarnation du Verbe et les deux avènements du Seigneur : Sa naissance, sa venue, et son retour (la parousie) c'est-à-dire le premier et le second avènement, et successivement : l'attente des patriarches, celle des prophètes, l’attente des justes, l’attente des chrétiens.

Un Oh d’émerveillement

Dans les antiphonaires, le Ω est devenu O.

Marie enceinte, porte en elle le Soleil de Justice. Vêtue de rose,

couleur qui représente la joie, l'antienne Ô Oriens (Aurore, Soleil

levant) , le dimanche Gaudete :Quelle « est celle-ci qui s'avance comme

l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme

une armée rangée en bataille? » (Cantique 6:10) elle tient à la main,

les saintes écritures

Les

antiennes anglaises utilisent parfois la forme « Oh » comme vocatif,

quoique la forme O soit préférée. Ce O vocatif, et désidératif, exprime

aussi par extension de sens poétique, l'étonnement, l'admiration,

l'émerveillement devant la grossesse de Marie, (rendue fécondée par le

Saint-Esprit selon la foi chrétienne) et « Mère du Verbe incarné » qui

fait le « petit enfant faible et innocent »… : Selon Jacques Viret par

exemple, ce « O » de forme ronde, ce cercle évoque le soleil et le

solstice d'hiver de Noël.Sous le soleil il a reçu sa forme et du soleil,

dans le ventre de sa mère il a reçu la forme : la lettre O

comme l' oméga ressemble à merveille à la rondeur du ventre d'une femme

enceinte du Fils de Dieu, le Très-Haut, le Saint des saints, et prête à

...perdre les eaux le soir de Noël. L'oméga évoque le nom symbolique de

Jésus dans l'Apocalypse : Je suis le premier et le dernier, le Vivant. « Ayant

formé le soleil, sous le soleil Il a reçu sa forme. Ayant ordonné

l'ensemble des siècles depuis le sein du Père, depuis le vente de sa

mère, Il rend ce jour-ci sacré. En Lui il demeure, d'elle Il naît.

Créateur du ciel et de la terre, Il naît sur la terre et sous le ciel.

Sage au-delà de toute parole, sage avant de pouvoir parler. Il couvre le

monde, Lui que contient une crèche. Il règle le cours des astres, cet

enfant à la mamelle. Grand comme Dieu, petit comme serviteur, sans que

sa Petitesse diminue sa Grandeur, et sans que sa grandeur accable sa

Petitesse. Car en revêtant un corps humain, Il n'a pas cessé de faire

œuvre divine ; et ne s'est pas relâché de l'étroit embrassement par

lequel Il soutient l'univers d'une extrémité à l'autre, et le dispose

harmonieusement : quand Il S'est revêtu de l'infirmité de la chair, le

sein d'une Vierge l'a recueilli, sans L'emprisonner; et sans rien

soustraire au pain dont il nourrit la sagesse des anges, Il nous a donné

à goûter combien doux est le Seigneur .» (saint Augustin)

Les

antiphonaires ne représentaient jamais la lettre omega ou double OO

original, mais toujours la lettre O latine, la plupart du temps en rouge

ou bleu mais parfois en d'autres couleurs, enluminant l'antiphonaire

d'un grand « O » turquoise, par exemple.

Une lettre mystérieuse

thumb

Alpha

et Oméga évoquent le livre de l’Apocalypse, dont le nom est devenu

synonyme de fin des temps, alors qu'il signifie « révélation » (de ce

qui était caché ) : « Je suis le premier et le dernier », « le Vivant »

( le chiffre dix-huit, symbole ésotérique du chiffre des lettres du

verbe hébreu chaya, signifiant vivre, vivant, la vie chez les juifs, haï

mais aussi tout simplement l'alpha, le Créateur de la Vie (Genèse), et

l’oméga, le Christ ressuscité, le Vivant, ( des Evangiles) c'est-à-dire

le Verbe incarné) le premier avénement (=adventum) du Christ mais aussi

le dernier comme le souligne Jacques de Voragine et d'autres auteurs, le

début et la fin des temps, la création et la parousie, le jugement

dernier. ( cf. symbolique des antiennes Ô). Entre tous ces symbolismes,

le cri d'appel de l'homme vers Dieu est cependant le plus grand et le

seul évident puisque grammaticalement il s'agit bien d'un vocatif, et

rien d'autre que cela : mais à l'époque du Moyen-Age , on aimait

beaucoup gloser et trouver des sens secrets et cachés, interpréter les

mots : Avent, adventum, alpha, mais aussi oméga, arrivée du Christ, mais

aussi retour du Christ: « Maranatha » crie saint Paul dans l'attente de

ce retour : viens, Seigneur Jésus. Ce cri n’existe d'ailleurs pas en

hébreu, on ne le trouve qu'en araméen, dans les épîtres de Paul.Ce Veni

deviendra avec le cri 'Noël" l'invocation de la naissance du Christ :

Veni, Redemptor gentium; Ostende partum virginis, Miretur omne saeculum,

.Talis decet partus Deo. (saint Ambroise) jusqu'aux Noëls

contemporains : Venez, Divin Messie !

Il

semble exister une autre possibilité, en raison de plusieurs mots

latins importants tel « Omnes ». Selon une mentalité médiévale, la

lettre « O » aurait été assez mystérieuse. Ainsi, un labyrinthe « O » se

trouve dans le manuscrit du chant grégorien Graduale Albiense auprès de

la Bibliothèque nationale de France (XIe siècle) [lire en ligne]. Le Ω devenant O dans les antiphonaires, le son reste le même.

La Nativité (Musée Benaki d'art et d'histoire à Athènes)

Une lettre issue de la liturgie grecque

Si

l'origine est assez ancienne, il est possible que cette pratique soit

issue de la langue grecque comme le trisagion. Rappelons que, pendant

les premiers trois siècles, la célébration de l'Église catholique fut

exécutée en grec. Si tous les textes furent remplacés en latin au

IVe siècle, dans le chant vieux-romain, chant officiel du Saint-Siège

jusqu'au début du XIIIe siècle, il restait quelques versets en grec.

Ceux-ci pourraient remontrer entre les Ier et IIIe siècles, même si les cinq manuscrits restants ne furent copiés qu'à partir de 1071 :

Alleluia.

O Kirioc keba kyleocen

euprepia enedisato .........

(Alléluia.

Le Seigneur règne maintenant,

il est revêtu de majesté, .........)

O Kirioc keba kyleocen

euprepia enedisato .........

(Alléluia.

Le Seigneur règne maintenant,

il est revêtu de majesté, .........)

Ce

verset était très important, car il s'agissait de celui des vêpres de

Pâques, fête la plus distinguée de l'Église. Celui-ci était encore

chanté lors de la messe du lundi de Pâques, juste avant la lecture de

l'Évangile.

Article détaillé : Chant vieux-romain § Caractéristique du chant vieux-romain.

La

canon de Pâques de saint Jean Damascène comprenait par exemple cette

invocation « Ὤ Πάσχα τό μέγα ἱερώτατον, Χριστέ, ὤ Σοφία καί Λόγε τοῦ

Θεοῦ καί Δύναμις ». « Ô Christ, […] Ô Sagesse, Verbe et Puissance de

Dieu ». C'est pour cette raison que les anciens auteurs comme Reiner ont

insisté sur l’origine grecque du « Ô » comme étant un Oméga.

La

Lettre oméga, symbole du désir, de l'appel, de l'attente du Dieu et

tournée vers le haut, vers Dieu resté dans le Ciel, qui échappe aux

hommes et reste un mystère. Attente des hébreux, attente de toute

l'humanité d'un Sauveur: un cri, un appel vers le Ciel.

Le

Sacré-Cœur de Marguerite Marie Alacoque, a la forme d'un oméga

renversé. L'incarnation du Verbe devient la charité, inaugure le règne

de l'Amour, symbolisé par un cœur de chair, de l'émotivité de

Jésus-Christ, de sa charité du Dieu vivant : « et le Verbe s'est fait

chair, et il a habité parmi nous ».

« Et

ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il

nous a sauvés ; c’est lui le Seigneur, en lui nous espérions ; exultons,

réjouissons-nous : il nous a sauvés ! » (Livre d'Isaïe 25)

Aurore et crépuscule

Ainsi

se termine le cantique Magnificat ou « Cantique de Marie » et on les

appelle donc aussi « Antiennes du Magnificat » car chantées avant et

après durant le Vêpres de l'Avent, à la tombée du soir, à l'heure de

l'encens, comme le Lucernaire :

La

Visitation, rencontre entre Marie enceinte et sa cousine Elisabeth. Les

antiennes (respons) forment le responsorial du cantique : un écho à la

prière de Marie, qui chante sa joie de la venue du Sauveur attendu

durant des siècles : Seigneur Adonaï, Oriens, soleil de Justice. Racine

de Jéssé, et descendant de Salomon et David, Roi et maître de Justice,

Emmanuel, Dieu avec nous.

«Mon âme exalte le Seigneur,

Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

Il s'est penché sur son humble servante ;

Désormais, tous les âges me diront bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;

Saint est son nom !

Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.

Déployant la force de son bras,

Il disperse les superbes.

Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.

Il relève Israël , son serviteur, Il se souvient de son amour,

De la promesse faite à nos pères, En faveur d' Abraham et de sa race à jamais.

- Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,

Pour les siècles des siècles. Amen. »

On

les chantait aussi en un usage plus ancien, à Laudes avant et après le

Benedictus, ou « Cantique de Zacharie », et même entre chaque versets du

Benedictus que les antiennes Ô Clavis David et Ô Oriens illustraient

tout particulièrement, à l’aurore, au lever du soleil. On répétait

ensuite de douze à quinze fois, le cri « Ô Noël ». Ce cri de « Ô Noël »

semble avoir accompagné aussi les antiennes « Ô » des vêpres, comme le

rapporte un ancien vespéral : « Un usage analogue existe de nos jours

encore dans le diocese de Reims, où l'acclamation Noël, six fois

répétée, sert de refrain à quatre reprises, à des versets tirés de

l'Écriture, à la fin de chaque office de l'Avent ».

« Béni

soit le Seigneur, le Dieu d'Israël qui visite et rachète son peuple. Il

a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son

serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses

prophètes, depuis les temps anciens :salut qui nous arrache à l'ennemi,à

la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères,

mémoire de son alliance sainte,serment juré à notre père Abraham,de nous

rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis nous le

servions, dans la justice et la sainteté en sa présence, tout au long de

nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du

Très-Haut : tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras

ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la

rémission de ses péchés grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,

quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent

les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de

la paix ».

alpha et oméga

Structure des antiennes

Forme tripartite

D'après l'abbé Bohler, le cycle des antiennes Ô est structuré par une « forme tripartite récurrente » :

«

Tout d’abord une partie commençant par le vocable « O » suivi du titre

christologique. Une deuxième partie va déployer, commenter le titre

conféré. Enfin la troisième partie est toujours un appel qui commence

par le verbe « veni » (viens).L’appel est systématiquement en lien avec

la deuxième partie. D’après les catégories d’analyse de l’édition

critique de l’antiphonaire par l’abbaye deSolesmes on peut se rendre

compte que la structure musicale est complètement calquée sur la

structure narrative. La mélodie de chaque antienne forme une «

période » que l’on peut nettement diviser en trois « incises ». Chaque

« incise » correspondant à chacune des trois parties narratives. Les

deux premières incises formant un « membre » de la période,

correspondant au « protasus ». La dernière incise formant le deuxième

« membre » correspondant à « l’apodosis ». Le « protasus » permet de

souligner la structure narrative de l’annonce du titre christologique et

de son déploiement littéraire. « L’apodosis » permettant alors de

souligner l’appel. La grammaire musicale épousant parfaitement la

grammaire littéraire, nous sommes en présence d’un chef-d’œuvre du

genre. »

— Abbé Emmanuel Bohler, Les titres christologiques dans les 7 antiennes "O" de l'avent.

L'acrostiche « ero cras »

L'initiale

du premier mot de ces sept antiennes de la dernière à la première donne

en inversé (« en miroir »), en latin l'acrostiche ERO CRAS :

« Demain je serai là » présent dans l'Office de la Nuit de Noël

eucharistique. En rajoutant l'antienne Ô Virgine Virginum, cela donne

aussi « vero cras ». Il s'agit bien entendu de Noël et du Dieu Eternel

entré dans le temps. Cet acrostiche « en miroir » correspond la liturgie

de Noël : « Demain » (cras) devient alors « Aujourd'hui » (hodie), car

le grand chant de Noël par excellence est alors la séquence grégorienne

tirée du prophète Isaïe, Hodie Puer Natus est, « aujourd'hui un enfant

nous est né... » ; on trouve également dans la liturgie du 24 décembre

de l'Office des laudes, l'antienne initiale : « Aujourd’hui le Seigneur

va venir, demain vous verrez sa gloire ».

Le

verbe « ero » est le futur latin du verbe esse, je suis : un de noms de

Dieu et le plus grand en hébreu : YHWH. L'étymologie indo-européenne du

mot « cras » k̂eu-* (« briller »), renvoie à celle de aurora (« aurore,

aube ») et uro (« brûler ») qui comporte la même métaphore du moment où

la lumière du jour commence à briller : c'est la messe de l’Aurore de

la nuit de Noël, mais aussi et surtout, l'avènement de la vraie lumière

après des siècles de ténèbres.

Une autre interprétation donne SARC ORE

c'est-à-dire sarx, « corps » en grec, ore, de os « bouche » en latin,

évoquant le « Verbe fait chair », c'est-à-dire bouche de chair, lèvres

humaines, parole humaine, voix humaine, la Parole de Dieu le Père sur

des lèvres humaines, car le Christ est la seule « Parole » du Père.

Soit, le corps de Jésus, né d'une Vierge, le nouveau Temple : « voix du

Seigneur dans la force, voix du Seigneur dans l’éclat (Ps.29:4 psaume

chanté à la fin de la fête des Tentes : « Dieu a habité parmi nous ».

) » :

«

Les sept emplois de l’expression « voix du Seigneur » (Ps.29), qui

revient comme un refrain, sont là pour nous indiquer que Dieu nous parle

de multiples façons. Il nous parle par sa Création, il nous parle

encore par sa Parole de Vie que nous trouvons dans la Bible, il parle

enfin en chacun de nous par une voix intérieure (cf. saint Augustin :

« Et, cette raison, c’est votre Verbe, le principe de tout, la voix

intérieure qui nous parle », Confessions, Livre XI, Ch. VIII, no 10 »

Soit

l'Eucharistie, nourriture, liée à l'Amour divin comme Nouvelle Alliance

succédant à l’ancienne. Les antiennes seraient donc une sorte de

préparation pour recevoir avec le cœur à Noël, l’Enfant Jésus, ses

pleurs et ses cris, dans la crèche, lui qui est le Cœur de Dieu et Dieu

fait chair : c'est le Mystère de Noël.

Avant Jésus-Christ

Une longue attente du Messie

« C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe: Voici la Vierge est enceinte et enfantera un fils, et elle l'appellera "Emmanuel". »

— Isaïe.

Icône orthodoxe de Koursk, Vierge de l'Avent, dite du Signe, ayant Jésus en elle, dans un O entourée des Douze Prophètes, comme douze antiennes, tenant les paroles de Écritures sur des phylactères

Les

antiennes « Ô » associent l'invocation du Messie, « Ô », avec la prière

pour sa venue (introduite par : « veni », « viens » et s'appuient sur

les textes de l'Ancien Testament (notamment sur le livre d'Isaïe, 7,

14). Chaque antienne reprend une prophétie d'Isaïe et d'autres livres de

l'« Écriture Sainte » (Saintes Écritures) de l'Ancien et Nouveau

Testament: (Judith, Malachie, Ezéchiel, Aggée, Zacharie, Actes…). Les

antiennes sont l'image de l’ardent désir, des prières et des soupirs des

patriarches et des prophètes dans l’attente de la venue du Sauveur, et

de leurs prières, qui ne pouvaient être exaucées avant le temps de sa

venue.

Notre-Dame de Paris, la Vierge au centre de la rosace et les prophètes forment cercle autour d'elle

Et

chacune est un titre du « Messie » dont la naissance était attendue en

Israël depuis environ le VIIIe siècle (siècle où vécut Amos) avant la

naissance de Jésus de Nazareth, « Jésus-Christ ».

« Le Messie, artisan d’un royaume de lumière, de cette lumière étincelante de l’Orient qui est le symbole de la vie heureuse et prospère, d’un royaume qui a le Seigneur pour auteur, est comme le point de convergence de toute l’histoire d’Israël. »

— P. Marie-Joseph Le Guillou.

.Et

l'attente religieuse de Marie, et celle dans la religion juive de la

« fille de Sion » et l'enfantement du « divin enfant » (Enfant Jésus),

se confondent pour les chrétiens, durant ces huit jours, et inscrivent

l'importance du rite de la semaine, avec son rituel musical. Selon la

liturgie chrétienne, Marie la mère de Jésus de Nazareth, avait été

accordée en mariage à Joseph.

« Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement ; il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet, lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint ; elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus (c'est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva selon la liturgie chrétienne, pour que s'accomplît la parole du Seigneur prononcée par le prophète : « Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom d'"Emmanuel" », qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». » »

— « Livre d'Isaïe », 7:10-16; Évangile selon saint Matthieu, 1:18.

Son rituel musical annuel est une mise en harmonie du « Mystère » qui comporte les antiennes « Ô ».

Martin

Schongauer, Collégiale Saint-Martin de Colmar Dans le nimbe d’or de la

Vierge, un texte fait parler une rose : « Me carpes genito tu quoque o

Sanctissima Virgo » : « Tu iras, toi aussi, me cueillir (pour ton fils),

ô très Sainte Vierge » - Antienne de la Fête du Saint-Rosaire « Les

filles de Sion l'ont vue comme un rosier couvert de fleurs, et ils l'ont

proclamée bienheureuse. »

Un roi de paix

Les

deux antiennes Ô Sapientia et Ô Adonai semblent correspondre l'une à la

Grèce, avide de Sagesse, Sophia; et l'autre à Israël et cela rappelle

les nombreux passages (Galates 3:28 Ephésiens, Corinthiens 12:13

Colossiens 3:11) etc. des épîtres de saint Paul qui annoncent la

réconciliation des Juifs et des Grecs en un seul peuple comme le dit

l'antienne Ô rex gentium dans la paix, Rex pacifice, comme pierre

angulaire.

Un enracinement dans la tradition d'Israël

Bougies de l'Avent en Finlande

Au XIXe siècle, Mgr

Sarnelli citait ainsi quelques-unes des prières que les juifs avaient

coutume de réciter chaque jour et qui furent introduites lors du retour

de la captivité de Babylone. « Elles portent, comme nos antiennes de

Noël, le caractère de l'admiration plutôt que celui de l'aspiration, car

elles ont rapport aux principaux événements de l'histoire sainte. »

Elles formaient le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. On ne

peut pas compter les références des antiennes aux Psaumes, aux Livres

des Prophètes par : par exemple ici le psaume 2, pour O Rex gentium :

Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Je proclame le

décret du Seigneur ! + Il m'a dit : « Tu es mon fils ; moi, aujourd'hui,

je t'ai engendré. Demande, et je te donne en héritage les nations, pour

domaine la terre tout entière. ». Face au polythéisme enivré dans les

plaisirs, le monothéisme en Israël, est souvent, un cri dans la

souffrance, et la détresse, car il annonce un Messie et un Serviteur

souffrant : « Seigneur, au secours ! » « Délivres moi !».« Enseigne

moi ! » « libère-moi ! prends pitié de moi ! »

Cela constitue un enracinement dans la tradition d'Israël.

Les 18 bénédictions anciennes en Israël

Article détaillé : Amida (judaïsme).

« Ces prières portaient le nom de « bénédictions » : elles sont entonnées par quelqu'un de la synagogue, et tous les poursuivent, se tenant debout et avec les pieds joints et appuyés également sur le pavé. On dit aussi qu'ils le font dans une posture inclinée, parce que, selon leurs rabbins, l'épine dorsale, qui est formée de dix-huit ossements, doit être inclinée en récitant les dix-huit bénédictions… Que dire après cela de l'attention et de la piété que les chrétiens devaient mettre à réciter les prières que leur enseignait l'Église. »

— Mgr Sarnelli

Voici la liste :

Anne, Joachim et Marie

- O scutum Abrahœ, pour montrer la délivrance du saint patriarche de la ville d'Ur des Chaldéens.

- O vivificans mortuos, pour exprimer la délivrance d' Isaac, à la place duquel un bélier est immolé.

- Deus sanctus; elle a rapport à l'échelle du patriarche Jacob.

- O qui largiris scientiam : pour exprimer Joseph qui est éclairé de Dieu pour expliquer les choses secrètes et les songes.

- O qui paenitentiam amas, pour signifier Ruben lorsque, condamné à cause de son crime, il mérita d'être absous à cause de sa pénitence.

- O misericors qui multiplicas remissionem : on entend, par là, le pardon du crime commis par Juda et Thamar ; il fut pardonné à cause de l'aveu de Juda : justior me est.

- O Redemptor Israelis : cette prière a rapport à la rédemption de l'Égypte.

- O qui mederis infirmis : les juifs croient qu'Abraham fut malade de la circoncision, et ils récitent cette prière en actions de grâces de sa guérison.

- O qui benedicis annis, pour signifier qu'Isaac récolta cent pour un.

- O qui congregas dispersiones populi tui, pour exprimer la réunion de Jacob et de Joseph en Égypte.

- O rex qui diligis justiciam : elle a rapport aux paroles que Dieu dit à Moïse : Hac tunt judicia, etc.

- O qui conficis inimicos : c'est la submersion des Égyptiens dans la mer Rouge.

- O qui spem ac fiduciam das : c'est pour exprimer ce que Dieu a dit à Jacob : Joseph ponet manum suam super oculos tuos. 14. 0 qui œdificas Hierosolymam, par rapport à la construction de la ville de Sion par le roi David.

- O qui facis, ut germinet cornu Messiœ tui : c'est le passage de la mer Rouge.

- O qui audis orationem, pour rappeler que les Israélites prièrent Dieu et en furent exaucés.

- Qui restituit divinam majestatem tuam, lorsque la majesté de Dieu se fit voir dans le Tabernacle.

- Bonum est nomen tuum, lorsque Salomon introduisit l'Arche dans l'intérieur du Sanctuaire.

Ces

dix-huit bénédictions étaient dites quotidiennement. D ans le judaïsme,

une berakha ou brakha (héb.: ברכה; pluriel ברכות, berakhot) est une

bénédiction, habituellement récitée à un moment spécifique, avant de

réaliser une prescription, qu'elle soit d'origine biblique ou

rabbinique, de consommer un mets, lors de retrouvailles avec un ami,

etc. La fonction des berakhot est de rappeler à l'homme la présence

continue de Dieu à ses côtés, de mesurer l'importance de Sa providence,

et de L'en remercier. Certaines de ces bénédictions commencent comme les

antiennes par la formule Baroukh ata Adonaï Elohenou, Melekh haolam, …

("Béni es-Tu, Adonaï notre Dieu, Roi du monde, …").

Les

antiennes permettaient aux catholiques de prier pour la conversion des

Juifs, le nombre de références bibliques et de termes hébreux (Adonaï,

Emmanuel) « y incitait ». Les antiennes soulignent que Jésus est bien le

Fils de Dieu, et du Dieu Père de l'Ancien Testament. La coutume

d'allumer des bougies, une par jour, de faire des cadeaux, rappelle la

fête d'Hanouka ou de la dédicace, qui se célèbre en hiver aux alentours

de Noël. Le chiffre dix-huit est très présent dans la Bible. Il

symbolise la Vie ( haï) chez les hébreux.

Le calendrier lunaire de Qûmran

Selon

un ancien calendrier lunaire découvert à Qumran, un prêtre de la classe

d'Abiah, que l'on présume être saint Zacharie, aurait effectué durant

la pleine lune (le 17 septembre), son service au Temple dans la semaine

du 18 au 25 septembre : c'est alors que l'ange Gabriel lui aurait rendu

visite durant l'offrande de l’encens : sainte Elisabeth aurait alors

conçu saint Jean-Baptiste lequel serait né le 24 juin comme sa fête

liturgique le célèbre. Jésus-Christ serait né dix-huit mois plus tard au

mois de tishri. Les antiennes commencent dans la semaine du 17/18

décembre jusqu'au 25 décembre jour célébrant la Nativité. Elles étaient

jusqu'au nombre de 18 à Monza, mais le plus souvent de sept ou huit

antiennes, commençaient le 17 le plus souvent ; le 18 décembre était la

fête liturgique de l'Annonciation, devenue ensuite « fête de l'Attente »

(et reportée au 25 mars, six mois après la visite de l'ange à Zacharie,

prêtre de la classe d'Abiah, si l'on considère le calendrier lunaire de

Qumran) : les antiennes tombent en la période selon laquelle Marie doit

accoucher, dix-huit mois après la première visite de l'Ange Gabriel à

Zacharie et neuf mois après sa visite à Nazareth… durant cette période

Marie a rendu visite (Visitation) à Elisabeth afin de l'aider dans ses

tâches ménagères, et chanté le Magnificat. Selon Catherine Emmerich, la

famille de Marie et donc, du Christ, était essénienne.

Article détaillé : Noms de Dieu des antiennes Ô en hébreu.

Calendrier des Grandes antiennes « Ô » de l'Avent

Variété de calendrier

À la chapelle du Saint-Siège, ces grandes antiennes « Ô » en vieux-romain étaient quotidiennement chantées au Moyen Âge

Le

calendrier de l'exécution des grandes antiennes « Ô » demeurait

problématique, jusqu'à ce que le chant vieux-romain, ancien chant

officiel du Vatican, ait été identifié en 1950 par un musicologue

allemand Bruno Stäblein. Mais, il fallut encore beaucoup de temps, de

sorte que la coutume de celles-ci soit correctement reconnue. En

réalité, ces antiennes en vieux-romain étaient chantées non seulement

lors de l'Avent mais aussi toute l'année, à la basilique Saint-Pierre de

Rome, jusqu'au début du XIIIe siècle.

Découvert

aux Archivio di San Pietro en 1890, le manuscrit Vatican B79, l'un de

seuls cinq livres restants de ce chant, contient entièrement les grandes

antiennes « Ô ». Faute de propre notation, celui-ci fut copié au

XIIe siècle, en bénéficiant du système du chant grégorien. Dans le folio

14v, on écrivit : « Ces antiennes, à savoir O sapientia et celles qui

suivent, nous les chantons quotidiennement à Benedictus jusqu'à la fête

de sainte Lucie, sauf le dimanche. Nous les antiphonons à partir de In

sanctitate. » De surcroît, lorsque la célébration était solennelle,

« aujourd'hui, nous répondons à toutes les antiennes. »

Donc,

en raison de leur importance, l'exécution dans les offices était

quotidienne jusqu'au 13 décembre, fête de sainte Lucie, après laquelle

les antiennes étaient consacrées à l'Avent. Cela explique effectivement

les traditions très variées.

Ainsi,

l'Ordo du Chanoine Benoît (vers 1140) attestait l'usage de les chanter

du 6 au 13 décembre. Le théologien Jean Grancolas aussi affirmait que,

dans certains ordres romains, elles étaient chantées depuis le jour de

la saint Nicolas, donc le 6 décembre et duraient jusque Noël.

Nativité

Mais

surtout, il faut remarquer que l'on les chantait après la fête de

sainte Lucie, et celle de saint Nicaise, 13 et 14 décembre,

correspondant au calendrier du Saint-Siège.

Selon

Guillaume Durand et Honoré d'Autun, on en chantait durant douze jours

dans certaines églises pour honorer les douze prophètes qui ont annoncé

la venue du Messie et les douze apôtres qui l'ont prêchée qu'on peut

admirer sur les rosaces des cathédrales, ou l'icône russe de Notre-Dame

du Signe, tenant les paroles de leurs livres prophétiques en main. Pour

cette pratique, il semble que l'on dût avancer la première exécution.

Encore le nombre d'antiennes chantées différait-il selon les villes et les coutumes locales, et principalement :

- À Paris, Toulouse, dès le 15 décembre (2 antiennes supplémentaires, « O sancte sanctorum » ainsi qu' « O pastor Isræl »)

- À Rouen, Canterbury à partir du 16 décembre (8 grandes antiennes, y compris « O Virgo Virginum » en faveur du 23 décembre)

- À Rome, tardivement, dès le 17 décembre (7 grandes antiennes)

La

liturgie actuelle avec sept antiennes peut être expliquée, soit en

raison des chiffres saints (3, 7 et 12), soit par la différence de sujet

(Dieu et Sainte Vierge). Toutefois, les manuscrits grégoriens les plus

anciens conservaient toutes les huit. Étant donné que Sainte Marie était

la mère de Dieu et que le 23 décembre est la veille de la Nativité, la

pratique ancienne aussi avait raison.

L'ordre

dans lequel on chantait les antiennes pouvait également varier :

Amalaire de Metz constate les divergences entre l’antiphonaire de Metz

et l'usage romain

La « Table parisienne »

Une

table parisienne des Antiennes Ô, Solothurn, Zentralbibliothek, Cod. S

378 – Breviarium canonicorum regularium monasterii f. 176r. (cliquer

pour agrandir)

En

1263 apparaît la « table parisienne » (Tabula parisiensis, Rubrica

parisiensis ) des Antiennes de l’Office de Avent, afin de pouvoir

calculer grâce à sept tableaux ou plans, les différents jours de la

semaine où chanter les antiennes fériales de l’Avent et les antiennes Ô,

selon le jour de la semaine où tombait la fête de Noël. Toutes les

possibilités de dates et de jours de la semaine, étaient envisagées dans

ces sept tables : Si Noël tombe un dimanche, la première des antiennes

doit être chantées le vendredi de la troisième semaine de l'Avent, si

cela tombe un lundi, le jeudi de la seconde semaine, etc. Frère Rubinus,

sans doute franciscain et chantre parisien, aurait été l’artisan de la

plus célèbre de ces sept tables, en 1300, dans le domaine de la liturgie

conventuelle, et ces tables furent utilisées par tout l' ordre

franciscain, quarante ans après les premiers chapitres à Assise.

Le dimanche « Gaudete »

Articles détaillés : Traditions des antiennes Ô et Gaudete (tradition).

La couleur du dimanche Gaudete est le rose

On

écrivit en 1478 : « Le dimenche dernier des oleries de devant Noel, le

suppliant ala aux nopces a Joy le moustier. » Ce terme oleries

signifiait les antiennes « Ô ». Donc, on chanta au moins une antienne ce

dimanche de la joie, « Gaudete », dont la couleur liturgique est le

rose, était le troisième dimanche de l'Avent qui précédait les antiennes

et inaugurait la joie des agapes et celle plus spirituelle, de la

Nativité.

De nos jours, aucune antienne n'est chantée, normalement, en raison de nombre diminué.

« En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira ; vous serez affligés, mais votre affliction se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, est dans la souffrance parce que son heure est venue ; mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de ses douleurs, dans la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. »

— Évangile de Saint Jean, 16:19-21

La « Fête de l'Attente » ou « Fête de l'Ô »

D'Espagne

elle entra dans le calendrier de toute l'église pour être fêtée le 18

décembre : Fête de l'Attente des couches de la Sainte Vierge Attente

millénaire de la venue du Messie par Israël, attente millénaire de toute

l'humanité du salut, attente de la naissance de l’enfant par sa mère

Marie durant neuf mois, et par Joseph, attente des enfants des siècles

futurs, de Noël, Attente de l’Église de la fête annuelle, se fondent en

une seule Attente en cette « fête de l'Espérance » et « fête de

l’Attente » des tous les hommes du Sauveur maître de la Vie :

O

Clavis David : Les Clefs de saint Pierre : « Et moi, je te dis que tu

es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les

portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te

donnerai les clefs du Royaume des cieux (...)». (Mat. 16)

« Frères bien-aimés, il y a une chose que vous ne devez pas oublier : pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur n’est pas en retard pour tenir sa promesse, comme le pensent certaines personnes ; c’est pour vous qu’il patiente car il n’accepte pas d’en laisser quelques-uns se perdre ; mais ils veut que tous aient le temps de se convertir … Dans l’attente de ce jour, frères bien-aimés, faites donc tout pour que le Seigneur vous trouve nets et irréprochables, dans la paix ». »

— saint Pierre, épîtres

« Un Avent est une attente et vous savez qu'il n'y a rien de plus dur que l'attente. Attendre, c'est toujours attendre dans l'espérance mais aussi dans l'incertitude. Une des tortures les plus profondes, c'est la torture de l'attente : toutes les polices du monde savent que l'attente est une des choses les plus tragiques et les plus douloureuses, à moins qu'elle ne soit habitée par l'amour. Demandons au Seigneur d'attendre dans l'amour, que ce temps de l'Avent soit une attente toute bénie du Seigneur, toute illuminée par le Seigneur.mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l’aurore. Ps 129 »

— Marie-Joseph Le Guillou , dominicain

Enfin le texte lui-même des antiennes pouvait varier d'un endroit à l'autre, mais pas l'invocation initiale, comme on peut le constater dans les Antiennes chantées à Sens.

Attente de la naissance de Jésus par la sainte Famille

Le Voyage de Marie et de Joseph en vue du recensement de Bethleem

Vers le Mont Guilboa

Nazareth viendrait de netzer, « fleur » en hébreu. couleur rose du dimanche gaudete

Bethleem signifie la « Maison du Pain »

Carte de Judée au première siècle

« En ces jours-là fut publié un édit de César Auguste, pour le recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius commandait la Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville.Joseph monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour être recensé avec Marie son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient en ce lieu, le temps où elle devait enfanter s'accomplit. »

— Evangile de saint Luc, 2:1-6, traduction Augustin Crampon

Cette

période est également celle du trajet de Joseph et de Marie de Nazareth

(la maison de la flore) vers Bethleem (la maison du pain) tandis que

les rois mages suivent l'étoile qui les conduit vers la crèche et

l'enfant nouveau né et ressentent « une grande joie ».

Le

trajet entre Nazareth et Bethléem était d'environ 150 km. Depuis 1999

un itinéraire pédestre relie les deux villages, trajet qu'avec un âne ou

deux Joseph et Marie ont pu effectuer en cinq jours, sans compter les

haltes en chemin à la « belle étoile », sous un térébinthe, ou chez

l'habitant. Aucun récit historique ne nous en est parvenu. Les visions

de Catherine Emmerich dans sa Vie de Marie, offre un pittoresque récit,

[authentique ou imaginaire], de ce qu'aurait pu être ce voyage, à

travers plaines et montagnes, sans prendre la grande route : « Les

chemins de traverse qu'ils suivaient étaient très étroits ; dans la

montagne, ils étaient souvent si resserrés, qu'il fallait beaucoup de

précautions pour y avancer sans broncher. Mais les ânes y marchaient

d'un pas très assuré ». etc...une nuit à la belle étoile, quatre chez

des hôtes à l'auberge, environ cinq jours de voyage précédant la

naissance de Jésus, et peut-être un peu plus...

Une topographie et un itinéraire symbolique

Guidée

par Marie et Joseph, (représentant Israël attendant le Messie, comme

les Mages, qui représentent le reste de l'humanité, les deux groupes,

Jésus Marie et Joseph, et de (selon les noms traditionnels) l'autre

Gaspard, Melchior et Balthazar étant également en route sur le chemin de

Bethléem suivant au même moment par une étoile) l'âme humaine doit

parvenir, à la Crèche, à Dieu fait enfant, Vie, chemin et vérité, le

Fils du Dieu s'incarnant par Amour, pour mener les hommes vers la patrie

céleste, roi adoré par des rois, berger adoré par des bergers, pour

illuminer par le baptême les hommes et les sauver des ténèbres du péché

d'un monde ancien privé d'espérance: resté voilé pour les juifs,

tragique pour les grecs, ténébreux pour toutes les nations rendues

aveugles par le péché, l'idolâtrie, le paganisme, et rétablir l'homme

exilé depuis la chute originelle dans la vallée des larmes, dans le

Royaume des cieux. Marie porte alors en elle l'espérance de tous les

hommes :

« Il naît, non dans la maison de ses parents, mais dans un lieu étranger, et en voyage, parce que dans le mystère de son incarnation, il est devenu la voie qui nous conduit à la patrie (où nous jouirons pleinement de la vérité et de la vie) (Jn 14)...Chaque jour la sainte Église, à la suite de ses docteurs, se dégage du cercle toujours agité de la vie mondaine (ce que signifie le mot Galilée), pour venir dans la ville de Juda (c'est-à-dire de la confession et de la louange), et y payer au roi éternel le tribut de sa piété... »

— Bède

Nazareth

Nazareth Galilée

Galilée Mont Garizim

Mont Garizim

Bethleem, lieu de la naissance du Christ

Il

n'existe pas de récit historique, pas de trace de l'itinéraire exact du

voyage de Marie, ni dans l'évangile de Saint Luc, ni ailleurs, pour que

resplendisse le sens symbolique de ce voyage au départ de Nazareth

vers : de l'ancien monde condamné à un dur labeur, depuis la faute

originelle, et de l'exil, vers le monde de la grâce ; de l'ancienne

Égypte où le peuple était en captivité, fin de l' exode vers la terre

promise (jeûne de 40 jours symbole des quarante ans d'errance, antiennes

symbole des 4 000 ans d'attente dans la prière) : en attente de

l'enfantement de Marie, dans l'attente d'Israël de la venue du Messie,

et attente de tous les hommes d'un salut après la chute originelle et

dans l'espérance d'un avenir et que jours précédant Noël illuminent

l'âme des hommes :

Le voyage vers Bethleem, fresque de l’église Sainte Marie, Foris, Castelseprio

Marie

et Joseph partent de Galilée, région appelée par Isaïe « carrefour des

nations », car symbole de l'agitation du « monde terrestre », (du

commerce international, des marchands, des occupations quotidiennes de

ce monde: la pêche, la garde des troupeaux, l'élevage, de

l'agriculture), de Nazareth, ancienne résidence princière, pour aller

dans le territoire de Juda et de Jérusalem, la ville du Temple de YHWH,

de l'absence de crainte, accompagné par les anges proclamant la paix, à

Bethléem symbole de la « patrie céleste », dont le nom signifie « maison

du pain » (du ciel ), car la naissance de Jésus dans une mangeoire doit

ensuite conduire à la « nourriture éternelle » de l'eucharistie.

Ce

voyage rempli d'espérance, que Marie et Joseph effectuent vers

Bethléem, Dieu invite tout homme à le faire, à travers les sentiers

étroits et resserrés des les montagnes, conduisant à la Vie éternelle, à

Jésus, symbole du danger de ce monde, et non la grande route, empruntée

par la multitude des voyageurs, symbole du chemin trop large du monde

de perdition, ni le désert symbole, du monde hostile et du démon pour

arriver à la terre promise de paix, de joie, de lumière, et à la gloire

du ciel.

Les

antiennes Ô dans les siècles ultérieurs, viennent mettre en lumière les

jours précédant Noël, les noms anciens du Dieu d'Abraham et de Jacob,

prié en chemin et Nazareth comme en toute Israël, et attendu par Marie

et Joseph, devenant leur enfant, l'incarnation d'un Dieu

incompréhensible dans une terre (leur terre), un clan ( de leur pays),

une lignée (leur lignée), une souche généalogique (l'arbre généalogique

de Marie), une humanité fraternelle (leur race), devenant Emmanuel (

« Dieu-avec-eux » sur les chemins de la vie).

« Ainsi

nous comprenons la sainte crainte qui t'assaillit quand l'ange du

Seigneur entra dans ta maison et te dit que tu mettrais au jour Celui

qui était l'espérance d'Israël et l'attente du monde. Par toi, par ton

« oui », l'espérance des millénaires devait devenir réalité, entrer dans

ce monde et dans son histoire. Toi tu t'es inclinée devant la grandeur

de cette mission et tu as dit « oui »: « Voici la servante du Seigneur;

que tout se passe pour moi selon ta parole » (Lc 1, 38). Quand remplie

d'une sainte joie tu as traversé en hâte les monts de Judée pour

rejoindre ta parente Élisabeth, tu devins l'image de l'Église à venir

qui, dans son sein, porte l'espérance du monde à travers les monts de

l'histoire. Mais à côté de la joie que, dans ton Magnificat , par les

paroles et par le chant tu as répandue dans les siècles, tu connaissais

également les affirmations obscures des prophètes sur la souffrance du

serviteur de Dieu en ce monde.. » « Benoît XVI , Spe Salvi »

Hugo van der Goes, Triptyque Portinari.

Marie et Joseph cherchant refuge à Bethleem.

Jan Matsys, « l'hospitalité refusée à Bethleem », 1558.

Haguenau, Retable de l'église Saint Georges, détail de la Nativité.

Vers

la venue du Sauveur : « Viens nous sauver, ne tardes pas » sera repris

ensuite dans l'évangile, par exemple en Luc 19:10 au sujet de Zachée, de

la race d'Abraham : «Alors Jésus dit à son sujet : Aujourd’hui, le

salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham.

En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était

perdu. » Au jour de Noël, la liturgie commence par ce « Hodie » de l'

« aujourd'hui » de Dieu Eternel, Adonaï, Sagesse éternelle, entré dans

le temps.

Dom Guéranger

Santon représentant la Vierge Marie enceinte du Christ

Plus

que tout autre Dom Prosper Guéranger sut mettre en parallèle son

commentaire des antiennes dans l'Année liturgique, avec le voyage de

Marie vers Bethléem (cf. « L' Avent liturgique », antienne par

antienne : [lire en ligne]) :

« (...) cette Femme inconnue des hommes et chérie du ciel, étant arrivée au terme du neuvième mois depuis la conception de son fils, enfante à Bethléhem ce fils dont le Prophète a dit : « Sa sortie est dès les jours de l'éternité ; ô Bethléhem ! tu n'es pas pas la moindre entre les mille cités de Jacob ; car il sortira aussi de toi ». Vous voici donc en marche, ô Fils de Jessé, vers la ville de vos aïeux. Voici que vous traversez la Judée ; vous approchez de Jérusalem ; le voyage de Marie et de Joseph tire à son terme. Sur le chemin, vous rencontrez une multitude d'hommes qui marchent en toutes les directions, et qui se rendent chacun dans sa ville d'origine, pour satisfaire à l'Edit du dénombrement. De tous ces hommes, aucun ne vous a soupçonné si près de lui, ô divin Orient ! O Fils de David, héritier de son trône et de sa puissance, vous parcourez, dans votre marche triomphale, une terre soumise autrefois à votre aïeul, aujourd'hui asservie par les Gentils. O Roi des nations ! vous approchez toujours plus de cette Bethléhem où vous devez naître. O Emmanuel ! Roi de Paix ! vous entrez aujourd'hui dans Jérusalem (...) Maintenant, vous pénétrez sans bruit et sans éclat dans cette ville de David et de Salomon. Elle n'est que le lieu de votre passage, pour vous rendre à Bethléhem »

— Dom Prosper Guéranger, Année Liturgique, « Avent »

Contexte historique

La

fête de l’Attente et de l’Espérance, (Expecato) devenue « fête des Ô de

Noël» est une fête d'origine espagnole du Royaume des wisigoths

nouvellement chrétien. Pourtant les Ô n'apparaissent pas dans les

antiphonaires et la liturgie mozarabe.

Article détaillé : Les « Ô » en Espagne.

Manière de les chanter

Importance de l'élan mélodique de la syllabe « Ô »

Comme

la nature de ce chant est complètement différente de la musique

contemporaine, il faut consulter les notations anciennes, notamment

celle de l'antiphonaire de Hartker, en faveur de l'interprétation

correcte de ce chant artistique. La notation à gros carrés, à droite,

reste utile pour le solfège. Dans la notation de Hartker, les neumes

attribués à la syllabe « Ô » sont identiques [lire en ligne]

alors que les versets varient en raison des textes différents et de

leur accentuation. Cet « Ô » n'est pas une simple introduction. Il

s'agit d'une première mélodie importante, avec la valeur du terme « Ô »

accentué.

Selon

les notations authentiques, la mélodie « Ô » se compose de quatre

notes : Ré - Fa - Fa - Mi (mélodie identique dans la notation à droite,

La (3 x ½) Do (=) Do (½) Si

selon la clef C (= Do), mais à l'époque de la composition du chant

grégorien, le demi-ton Si n'existait pas encore.). Les deux premières

notes sont déjà vraiment importantes. En effet, les Ré et Fa ne sont

autres que les deux tons principaux du deuxième mode (Protus plagal),

plus précisément le ton final (Ré, voir le terme prudentiæ à la fin)

ainsi que le teneur (Fa). À savoir, la couleur de toutes ces grandes

antiennes est déterminée avec ce premier élan Ré - Fa. En conséquence,

il faut chanter soigneusement ces notes, en précisant le mode II. Il

s'agit du mode employé dans toutes premières antiennes « Ô ».

De plus, il faut une articulation raffinée pour ces deux notes. Le copiste sangallien écrivit un pes rond épisémé ( ),

qui indique l'importance de la deuxième note. L'élan se commence, avec

une note moins importante (il s'agit d'une caractéristique du chant

grégorien, au contraire de la musique moderne qui pose toujours le

rythme principal à la première note) et se développe vers la deuxième

note. Dans les manuscrits de Saint-Gall, ce neume était fréquemment

attribué aux mots importants.

),

qui indique l'importance de la deuxième note. L'élan se commence, avec

une note moins importante (il s'agit d'une caractéristique du chant

grégorien, au contraire de la musique moderne qui pose toujours le

rythme principal à la première note) et se développe vers la deuxième

note. Dans les manuscrits de Saint-Gall, ce neume était fréquemment

attribué aux mots importants.

Moines franciscains, chantres, au lutrin. Lombardie, 1470-1471

Cette

tension mélodique se continue encore, en faveur de la troisième note à

l'unisson, sommet de cet élan. Le notateur de Saint-Gall ajoutait une

lettre significative t à toutes les premières huit antiennes, afin

d'allonger la troisième note. Désormais, ces deux sons principaux Ré et

Fa assurent l'unité architecturale en tant qu'axes. D'autres notes dans

les élans suivants ne sont autres que les ornements sur l'axe Ré, puis

celui de Fa, d'après la notation.

La

quatrième et dernière, Mi, est une note de détente partielle en

demi-ton, pour la préparation de l'élan suivant. Le copiste employait un

neume particulier, pressus minor qui signifie l'unisson suivie d'une

note légèrement basse. Même si cette note un peu basse n'est plus

sommet, Dom Eugène Cardine de Solesmes considérait qu'il s'agit

également d'une note soulignée, en dépit d'une ambiguïté rythmique de ce

neume. En résumé, on doit chanter attentivement cet élan « Ô » avec un

raffinement artistique.

Par

ailleurs, ce motif en mode II Ré - Fa - Fa - Mi, très solennel, n'est

pas étrange. Celui-ci se trouve dans quelques chants des prêtres de la

messe en forme extraordinaire, notamment juste avant le Pater noster : Per ipsum, et cum ipso. Même après le concile Vatican II, on conserve cette mélodie en langue vulgaire.

Pratiques en dehors des célébrations de l'Avent

Breviarium antiquissimum, folio 79r. avec les antiennes O. (cliquer pour agrandir). Voir aussi son manuscrit en ligne

En

certains établissements religieux, on chantait les grandes antiennes

« Ô » au cantique final des laudes, lors de l'exécution du Benedictusds,

tout comme auprès du Saint-Siège. Ainsi, dans le manuscrit du

Breviarium antiquissimum, 11 grandes antiennes « Ô » se plaçaient Post

benedicam. D'ailleurs, l'antienne « O Virgo Virginum », qui devait

disparaître, ne se trouve qu'à la fin, à savoir la onzième :

- 11 antiennes « Ô » dans le Breviarium antiquissimum (premier tiers du XIIIe siècle), folios 79r et 79v, Ms. 103 auprès de la bibliothèque de l'abbaye d'Engelberg [manuscrit en ligne]

On

les répétait même après chaque verset à partir de In sanctitate et

Justitia jusqu’au Gloria. « Le Benedictus est le cantique de Zacharie ;

le rapprochement avec le grand personnage de l’Avent, Jean le Baptiste, a

peut-être attiré le chant de ces antiennes en ce moment, d’autant plus

que deux d’entre elles « O Clavis (Ô Clef) » et « O Oriens (Ô Aurore) »

reprennent les termes des derniers versets du cantique Benedictus. »

D'ailleurs,

certains les chantaient après le Rorate. On faisait « triompher les

antiennes Ô », c'est-à-dire qu'elles étaient chantées trois fois, après

le Magnificat et le chant de l’antienne était alors repris à chaque

reprise entre les versets de ce cantique marial, ou bien avant le

Magnificat, avant et après le Gloria Patri. Elles étaient chantées selon

des règles précises, mentionnées par exemple dans le Chapitre de la

cathédrale d'Amiens au XIIIe siècle : l'évêque devait les entonner,

ensuite le grand chantre et pas le chœur, en cape noire, rouge ou

blanche.

« Prendre l'antienne » et « Faire un Ô »

Trois

moines au repas de vêpres, Adolf Humborg : le jardinier tend ses

« racines » (radices) lesquelles étaient souvent la nourriture des

moines végétariens.

O Clavis David

O Radix Jéssé

« Prendre

l'antienne » signifiait entonner l'antienne. « Imposer l'antienne »

signifiait donner le ton ou le texte. Un ancien récit nous raconte

comment les antiennes étaient entonnées. Dans quelques églises, le

chancelier chargé des écoles du diocèse dispensant les cours de science

entonnait la première Antienne de Magnificat Ô Sapientia. Le Doyen

entonnait la seconde antienne Ô Adonaï parce que ce mot était

l’anagramme de « Adonaï » ou à cause des paroles de l’antienne Dux domus

Israël, parce qu’il était le chef du Chapitre.

Le

Chantre à cause de son bâton cantoral en forme de tige, entonnait la

troisième antienne O Radix Jessé ou à cause des paroles qui stat in

signum populorum car c’est lui qui surveille avec son bâton, l’assemblée

à l’église, et le peuple, de bien psalmodier et de se comporter

modestement. Le Trésorier qui gardait les clefs du trésor de l’église,

commençait Ô Clavis David et l’Archidiacre, dont la juridiction

spirituelle comprenait un territoire situé à l’orient d e la cathédrale

entonnait Ô Oriens, le Grand Archidiacre dont la juridiction s’étendait

sur ville et campagne, Ô Rex gentium parce que des deux, ville et

campagne, il ne faisait qu’un, facit utraque unum.

L'évêque du lieu entonnait la dernière, par exemple Ô Pastor Israël pour l'archevêque de Paris.

Dans

les monastères, et ailleurs en France (Fleury) et en Angleterre

(Battle, Westminster), l'ordre de les chanter était un peu différent

mais tout aussi symbolique : Ô Sapientia était chantée selon les lieux

(dans l'ordre : 1. Fleury, 2. Rouen, 3. St Edmund) par (1) l'Abbé, (2)

le Chancelier,(3] le Sénéchal ou le Prieur, Ô Adonai par le Prieur, ou

le Cellerier, qui gardait les clefs, Ô Radix Jesse, racine de Jéssé, par

le Jardinier (hortulanus), le Chantre ou le Sacristain, O Clavis David

par le Cellerier, Trésorier ou Chamberlain O Oriens , par le Trésorier,

l'Archidiacre ou le Pitancier. Chacun recevait un peu d'argent dont les

comptes des monastères gardent les traces et qui contribuait sans doute à

financer la fête : « pour l’OO du Jardinier ». Ô étaient appelée encore

« Olla ». On parlait de l’ Ô du prieur ou Ô du sous-prieur car l'Ô

prenait le nom de la personne qui l'avait entonnée ce qui était un grand

honneur, comme aussi de l'OO : 'l’OO du jardinier, l'OO du sacristain.

Chacun devait faire une fête le jour de son « Ô » et en cela se montrer

très généreux et pourvoir abondamment à ce festin ou collation. Le

Cellerier devait procurer du pitance de bon vin. Souvent, chacun allait,

après la procession, chez le Prieur, boire un « triple coup de vin »

(les O étaient entonnées trois fois) : blanc, rose et rouge. Le

jardinier devait donner des produits de son jardin, épices ou fruits et

légumes, et, quittant ses bottes et sa cape, partait entonner l'Ô. À

Durham, le maître des novices offrait un festin de figues, d'ale, de

raisin, de gâteaux.

Article détaillé : Traditions des antiennes Ô.

Ces

petites agapes vespérales succédaient au jeûne du Carême de l'Avent. En

Jésus, Dieu venait s'incarner, mangeant et buvant, selon les évangiles.

Le son des cloches

Les nouvelles cloches de la cathédrale Notre-Dame de Paris

Dans