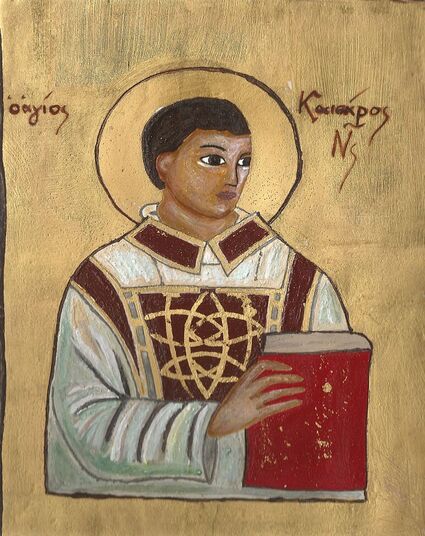

Saint Césaire de Nazianze († 369)

Confesseur

Par Brzeszczot.wrzeszczy12 — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37557517

Césaire de Nazianze (en grec Καισάριος, en latin Cæsarius) est le fils de Grégoire l'Ancien, évêque de Nazianze, et le frère de saint Grégoire de Nazianze.

Il est né vers 330 (cadet de Grégoire, né en 329) et mort à la fin de l'année 368.

Son frère a écrit son oraison funèbre.

Il est commémoré le 25 février selon le Martyrologe romain.

Biographie

Ayant fait de brillantes études, sans doute à Césarée de Cappadoce, puis à Alexandrie, il se spécialisa en médecine. Venu à Constantinople vers 355, il y devint médecin de l'empereur Constance II, et ensuite de Julien, malgré la désapprobation de sa famille.

Cependant, attaché à la religion chrétienne, il quitta la cour avant la mort de Julien.

Revenu à Constantinople au début du règne de Valens, il devint questeur de Bithynie.

Ayant survécu à un violent tremblement de terre à Nicée (11 octobre 368), il reçut une lettre de son frère l'adjurant d'abandonner la vie mondaine et de se tourner vers la religion.

Mais il succomba à une épidémie consécutive au séisme, après avoir reçu le baptême, qu'il avait différé jusqu'à la veille de sa mort comme il était courant à l'époque.

Il fut inhumé à Nazianze, et l'oraison funèbre composée par son frère Grégoire, le présentant comme un chrétien modèle, a conduit à sa canonisation.

Il est fêté le 25 février.

Le « Pseudo-Césaire »

Ont été transmis sous le nom de « Césaire » quatre traités de théologie chrétienne intitulés Dialogues, qui sont en fait des séries de questions-réponses (ἐρωταποκρίσεις), en tout cent quatre-vingt-dix-sept. Photius leur consacre le codex 210 de sa Bibliothèque, où il appelle l'auteur Césaire, mais présente comme une simple tradition le fait que ce soit le frère de Grégoire de Nazianze. En fait l'attribution est sûrement fausse, car il y a de gros anachronismes (mention des Lombards et des Slaves : Quæst. 110), et l'auteur apparaît une fois comme un prêtre (Quæst. 114) ; de plus l'oraison funèbre ne dit rien de tels écrits. La doctrine qui s'y exprime est caractérisée entre autres par une forte hostilité à Origène (« conteur de fables » et « auteur des plus impies » : Quæst. 140, 147, 149).

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9saire_de_Nazianze

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire