Saint Émeric de Hongrie

Le Prince Émeric, en hongrois Imre, en allemand Emmerich, appelé aussi Henricus (Székesfehérvár, 1007 (1000?) – Veszprém, 2 septembre 1031) était le fils de saint Étienne, premier roi chrétien de Hongrie et de Gisèle de Bavière.

Il eut pour précepteur le moine bénédictin Gérard (Gellert), futur évêque de Csanád, qu'Étienne aurait retenu d'un pèlerinage en Terre Sainte pour qu'il assure l'éducation de son fils.

L'image d'un prince-moine

Nous avons une Vita anonyme d'Émeric, écrite vers l'an 1100, au contenu à vrai dire décevant.

En prenant modèle sur l'empereurHenri II, l'hagiographe nous peint un prince-moine qui vit dans une continence rigoureuse aux côtés de sa jeune épouse et fréquente assidument les bénédictins de Pannonhalma qu'il affectionne pour leur chasteté ; il aurait eu particulièrement en amitié le moine Maur, futur évêque de Pécs.

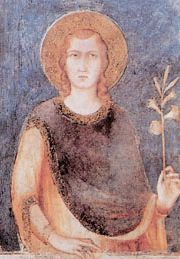

Ce texte a inspiré plus tard l'iconographie traditionnelle d'Émeric, souvent représenté sur les tableaux baroques, un lys à la main.

Pour le préparer à la royauté, son père aurait composé pour lui un recueil d' Instructions - fort pieuses - dont l'Église de Hongrie fait grand cas, mais dont l'authenticité est très douteuse aux yeux des historiens.

Ce Libellum de institutione morum ad Emericum ducem est un « Miroir du prince » classique où sont prodigués les conseils de bon gouvernement : avant tout préserver sa foi, ne pas sombrer dans la tyrannie par arrogance, choisir des conseillers intelligents et expérimentés, rester patient, modeste, miséricordieux, juste...

La préparation à la royauté

Le mariage

Si la foi et les tendances ascétiques d'Émeric sont hors de doute, il se prépara quand même à ses fonctions royales.

Vers 1023, il fut marié (ou du moins fiancé) à une jeune femme mal identifiée (les sources ne concordent pas).

Ce fut peut-être une parente de l'empereur Basile II, une princesse polonaise ou même une Croate, fille de Kresimir III.

Ce serait pour elle qu'aurait été fondée l'abbaye féminine de Veszprémvölgy en Transdanubie, où l'on pratiquait le rite byzantin.

La première charte du monastère, rédigée en grec, mentionne Étienne comme fondateur, mais elle n'est pas datée et son authenticité est douteuse.

La crise germanique

Après la mort de l'empereur Henri II, en 1024, les rapports de la Hongrie avec l'Allemagne s'envenimèrent.

Une théorie peu solide explique la situation par une éventuelle tentative d'Etienne pour proposer la candidature d'Émeric comme duc de Bavière : après tout, il était plus proche parent du dernier empereur que ne l'était Conrad II.

Celui-ci, en tout cas, attaqua la Hongrie en 1030 et fut défait. Émeric, placé à la tête des mercenaires étrangers de l'armée, surtout des Varègues, participa aux combats.

Mort et sanctification

Émeric mourut prématurément le 2 septembre 1031, tué, dit-on, par un sanglier au cours d'une partie de chasse.

Il fut enseveli dans l'église de Székesfehérvár (Alba Regalis) fondée par son père, où celui-ci le rejoignit sept ans plus tard.

En 1083, sous le règne de saint Ladislas et le pontificat de Grégoire VII, les reliques du père et du fils furent élevées conjointement, ce qui équivalait à une canonisation.

Cinquante ans après la mort du roi, cette cérémonie l'installa définitivement dans son image de fondateur et affirmait avec éclat que la difficile christianisation des Hongrois était désormais acquise.

Le culte public d'Émeric fut aussitôt organisé par Ladislas et les moines clunisiens.

En 1093 une abbaye fut fondée sous son patronage en forêt d'Igfon, près du lieu présumé de l'accident.

Il a été accueilli dans le martyrologe romain à la date du 4 novembre.

A l'époque moderne, les autorités hongroises ont à plusieurs reprises cherché à faire d'Émeric une sorte de patron des Américains, parce que le prénom de Vespucci, Amerigo, est une forme italienne de son nom.

Un « portrait » d'Émeric

Le musée national hongrois dispose d'un portrait contemporain d'Émeric sur un brocard byzantin de soie pourpre qui fut brodé d'or par sa mère : une chasuble qui fut donnée en 1031 à la basilique de Székesfehérvàr. Peut-être avait-il été d'abord destiné à servir de manteau du couronnement à l'héritier. Il est bien sûr difficile de dire si ce visage glabre coiffé d'un chapeau, ce nez large, ces sourcils arrondis sont bien ceux du prince.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89meric_de_Hongrie

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire