Sainte Geneviève († 500)

Geneviève (née à Nanterre en 423, morte à Paris en 502 ou 512 selon les sources) est une sainte française, patronne de la ville de Paris et des gendarmes.

La forme issue du latin Genovefa est également employée et a donné le nom Génovéfain (religieux). Il s'agit de la latinisation du francique*kenowīfa ou *Kenuwefa, sur ken- « genre, race » (comme kin en anglais) et wīf « femme » (comme wife en anglais et Weib en allemand).

Histoire

Statue de sainte Geneviève par Pierre Hébert sur la façade de l'église Saint-Étienne-du-Mont

Fille unique de Severus, probablement un Franc romanisé, et de Géroncia d’origine grecque, elle aurait hérité en tant que fille unique de la charge de membre du conseil municipal (curia) détenue par son père, qu’elle aurait exercée tout d’abord à Nanterre, puis à Paris après son installation dans cette ville chez une « marraine » influente.

Sainte Geneviève rencontre saint Germain d'Auxerre

Vitrail de Sainte-Geneviève rencontrant saint Germain et saint Loup,

église de Saint-Julien-du-Sault

Par Convivial94 — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18491758

Elle se voue très jeune à Dieu et est très vite remarquée par saint Germain d'Auxerre et saint Loup de Troyes, qui passent par Nanterre en 429 (voir histoire de Église Saint-Germain-de-Charonne), à l'occasion de leur voyage vers la province romaine de Bretagne (Grande-Bretagne actuelle).

Elle mène une vie consacrée et ascétique, probablement dès ses seize ans.

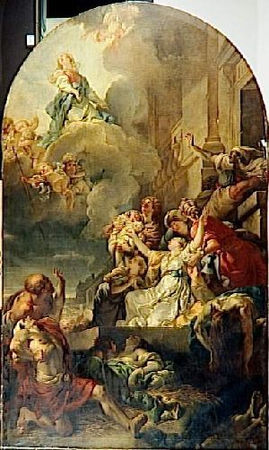

Sainte Geneviève ravitaille les parisiens

Selon la tradition, lors du siège de Paris en 451, grâce à sa force de caractère, Geneviève, qui n’a que 28 ans, convainc les habitants de Paris de ne pas abandonner leur cité aux Huns.

Elle encourage les Parisiens à résister à l’invasion par les paroles célèbres :

« Que les hommes fuient, s’ils veulent, s’ils ne sont plus capables de se battre. Nous les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu’Il entendra nos supplications. »

De fait, Attila épargnera Paris.

Une autre hypothèse controversée prétend qu'elle aurait averti l'envahisseur d'une épidémie de choléra sévissant dans la région.

Enfin, par ses liens avec les Francs, intégrés au dispositif romain, elle aurait pu savoir qu'Attila voulait s'attaquer d'abord aux Wisigoths en Aquitaine, et ne voulait sans doute pas perdre du temps devant Paris.

Dans tous les cas, le plus important était d'empêcher les Parisiens de risquer leur vie en fuyant.

En 465, elle s'oppose à Childéric Ier qui met le siège de Paris en parvenant à ravitailler plusieurs fois la ville, en forcant le blocus.

Elle fait bâtir une église sur l'emplacement du tombeau de saint Denis, premier évêque de Lutèce.

Elle convainc également Clovis, dont elle a toujours été une partisane, de faire ériger une église dédiée aux saints Pierre et Paul sur le mons Lucotitius (qui porte aujourd'hui le nom de montagne Sainte-Geneviève), dans le Ve arrondissement de Paris, au cœur du Quartier latin.

Elle meurt en 512, à l'âge de 89 ans, dans l'ermitage de Paris, et est enterrée dans cette même église aux côtés de Clovis et rejointe plus tard par la reine Clotilde, ses plus célèbres disciples.

L'église est d'abord confiée à des bénédictins, puis à des chanoines séculiers : c'est l'Abbaye Sainte-Geneviève de Paris, dont le clocher est encore visible dans l'enceinte dulycée Henri-IV (ce clocher est connu sous le nom de "Tour Clovis").

Sainte patronne

Sainte Geneviève priant pour arrêter la pluie lors des moissons, cathédrale Notre-Dame de Paris

Par Jean-Pol GRANDMONT — Travail personnel, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91298089

Sainte patronne de Paris et du diocèse de Nanterre, Geneviève est fêtée le 3 janvier.

Sainte Geneviève est également la sainte patronne de la gendarmerie nationale française depuis le décret du 18 mai 1962, signé par le pape Jean XXIII. Les gendarmes ont coutume de la célébrer le 26 novembre, en référence au « miracle des Ardents », qui renvoie à l'intoxication par le seigle qui sévit à Paris en 1130. En effet, cette épidémie avait pris fin après une procession des reliques de la sainte, renforçant la dévotion des Parisiens à son égard et donnant naissance à une tradition de grandes processions entre son église et la cathédrale Notre-Dame, vivaces et prisées par les élites politiques, professionnelles et religieuses jusqu'au XVIIIe siècle. Une église Sainte-Geneviève-des-Ardents existait jusqu'au milieu du XVIIIe siècle sur l'actuel parvis de Notre-Dame.

Les gendarmes français ont l’habitude de célébrer Sainte Geneviève le 26 novembre en organisant « un pot de l’amitié » auquel préfets, élus et magistrats sont notamment conviés. En 2016, Richard Lizurey, directeur général de la Gendarmerie nationale, annonce l'octroi d'un jour de repos exceptionnel aux gendarmes à l’occasion de la Sainte-Geneviève.

Alors que le personnel de la gendarmerie participant aux cérémonies bénéficiait déjà d'un jour de repos supplémentaire, cette décision conduit à en octroyer à tous les civils et militaires. Dans un communiqué, le Syndicat des cadres de la sécurité intérieure, relatif aux policiers et affilié à la CFDT, s'étonne d'un tel avantage pour « honorer une sainte dans un pays où la laïcité est quotidiennement au centre de tous les débats ».

Elle a une homonyme : sainte Geneviève de Loqueffret, une sainte bretonne que l'on fête aussi le 3 janvier comme son illustre patronne. Elle est invoquée pour les règles abondantes ou les périodes menstruelles prolongées chez la jeune fille vierge.

Les orthodoxes redécouvrent sainte Geneviève dans les années 1920 et les années 1930, en témoignent les quelques paroisses éponymes de la région parisienne. Cela fut narré au grand-public via l'émission Orthodoxie portant sur la sainte, diffusée dans le cadre des Chemins de la foi d'octobre 2020.

Le séminaire orthodoxe russe d'Épinay-sous-Sénart est également dédié à la sainte, dont il possède des reliques ; ces dernières proviennent du carmel de Pontoise.

En 2018, l'Église orthodoxe russe inclut, dans son martyrologe et calendrier liturgique, divers saints occidentaux dont sainte Geneviève.

Châsse de Sainte Geneviève

Châsse de Sainte Geneviève dans l’église Saint-Étienne-du-Mont

Par Jastrow — photo by Jastrow, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1669462

Sarcophage de sainte Geneviève dans l’église Saint-Étienne-du-Mont

Selon la tradition, le tombeau de sainte Geneviève est placé auprès de celui de Clovis dans la crypte de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul (future abbaye Sainte-Geneviève de Paris), construite par le roi des Francs. Vers 630, saint Éloi orne le sarcophage de pierre de la sainte de plaques d'or, finement ciselées, et de pierres précieuses.

La châsse est évacuée vers Draveil lors de la première invasion des Normands en 845. Elle y reste jusqu’en 853. La première procession connue a lieu en 886 lors du siège de Paris. En janvier 1162, court la rumeur que des réformateurs de l'abbaye ont dérobé le chef de sainte Geneviève en le séparant du reste de ses reliques.

Louis VII fait apposer sur la châsse le sceau royal et ordonne une enquête solennelle. Le résultat de cette enquête rassure tout le monde et le chapitre décide que désormais le 10 janvier serait une fête célébrée avec autant de solennité que le 3, sous la dénomination d'Invention du chef de Sainte Geneviève. En 1230, ce coffre est endommagé à un tel point que l'abbé Robert de la Ferté-Milon confie l'exécution d'une nouvelle châsse en vermeil par l'orfèvre parisien Bonnard, de 1240 à 1242. Elle est reconstruite en 1614, sous la régence de Marie de Médicis.

Le port de la châsse est dévolu à l'origine aux Génovéfains. En 1412, une confrérie de Sainte Geneviève est érigée en vertu d'un bref du pape et de lettres patentes de Charles VI qui finance les processions. Cette confrérie accueillant par cooptation les membres éminents des grandes corporations de la ville obtient en 1524 le privilège de porter la châsse.

Le 8 novembre 1793, la châsse de la sainte est transportée à la Monnaie où l'on fond les métaux précieux, tandis qu'on récupère les pierreries. Le 21 novembre, le Conseil général de Paris fait brûler les ossements de la sainte sur la place de Grève et fait jeter les cendres à la Seine.

La nouvelle châsse en cuivre entaillé et doré, honorée aujourd'hui dans l’église Saint-Étienne-du-Mont près du Panthéon, contiendrait quelques reliques (un avant-bras et quelques phalanges) qui avaient été envoyées dans d’autres sanctuaires avant la Révolution et qui ont ainsi pu être préservées des destructions. Bien que la châsse n'ait pas été portée processionnellement à l'extérieur depuis le XVIIIe siècle, la confrérie des Porteurs de la châsse existe toujours, son rôle se bornant à la porter dans l'église même, au moment de la neuvaine. Le culte de la sainte, très populaire, explique qu'elle possède dans l'église plusieurs châsses, dont la plus grande qui contiendrait la pierre tombale de la sainte redécouverte en 1803 lors de la démolition de l'église Sainte-Geneviève. En effet, cherchant à restaurer le culte de la sainte après la Révolution, le premier curé concordataire de Saint-Étienne-du-Mont, François-Amable de Voisins, y a fait transporter en 1803 la pierre de son tombeau.

Les miracles de Sainte Geneviève

Sainte Geneviève rend la vue à sa mère

Un jour de fête solennelle, Sainte Geneviève désire suivre sa mère à l’église ; cette dernière voulant l’en empêcher, la bat, emportée par sa colère.

Dieu l’en punit aussitôt en la rendant aveugle.

Ce n’est que dix-huit mois plus tard, sur les prières de sa fille, qu’elle retrouvera la vue.

La source miraculeuse

Lors d'une épidémie, en 448, Sainte Geneviève fit jaillir dans la forêt de Séquigny (Essonne), une source miraculeuse qui permis de guérir bon nombres d'habitants des environs.

Suite à cet évènement, une chapelle fut construite à proximité de la grotte d'où l'eau jaillissait.

La forêt finit par être défrichée autour de cette chapelle. Un petit bourg vit alors le jour, Sainte Geneviève des bois.

La sauvegarde de Paris

Au printemps 451, les Huns franchissent le Rhin.

Auparavant, ils ont détruit Cologne en faisant un véritable carnage. Ils incendient Metz le 13 avril, Verdun, Laon, St-Quentin, Reims et franchissent la Marne.

Puis apprenant que Paris était défendu, ils optent pour attaquer Orléans directement, passer la Loire et prendre les terres Wisigothes d'Aquitaine.

C'est à Orléans, le 24 juin 451 qu'ils seront vaincus par Aetius, arrivé d'Italie.

Avertie du passage des Huns, Geneviève est intervenue pour empêcher, après le départ des armées romaines, la fuites des hommes en âge de défendre la ville.

Les miracles de Saint-Denis

Sur

la route de Senlis, au nord de Paris, se trouvait la tombe du martyr

Denis dans un cimetière public. Elle demanda que l'on bâtisse en ce lieu

une basilique en son honneur.

Aux réticences de tous devant les difficultés d'approvisionnement en matériaux de construction, elle répliqua qu'on l'informe de la disponibilité des pierres à chaux indispensables.

D'anciens fours à chaux et des carrières voisines furent retrouvés à cette occasion permettant le commencement de la construction.

Enfin, un jour que les charpentiers manquaient de boisson, Geneviève multiplia les coupes d'eau, permettant aux ouvriers de se déaltérer.

Le miracle des douze possédés

On amena un jour à Geneviève douze personnes, hommes et femmes, possédés par les démons.

En pleine prière pour les délivrer, Sainte Geneviève vit les douze personnages entrer en lévitation et ordonna qu'on les conduise à Saint-Denis. Là, elle les signa un par un et furent délivrés sans délais.

Les prisonniers de Childéric

Cliquez sur la photo pour voir d'autres photos

Childeric, roi des Francs et résidant à Paris fit arrêter des prisonniers et ordonna qu'on les tue en dehors des murs.

Pour s'assurer de la neutralité de la population, il fit fermer les portes de la ville.

Geneviève avertie, tenta de sortir et arrivant devant les fortification, vit la porte s'ouvrir toute seule. Elle partit rejoindre Childeric à qui elle arracha la libération des prisonniers.

La consécration de Céline à Meaux

Geneviève rendait visite à Céline qui résidait à Meaux pour recevoir sa consécration de Vierge.

Le fiançé de Céline apprenant cela, se répandit en protestations puis en menaces.

Elles se sauvèrent vers la baptistère de la Cathédrale, ouvert par hasard. Dès lors, Celine persévéra dans la chasteté et l'abstinence. Des domestiques de Céline furent par la suite guéris miraculeusement.

La résurrection du catéchumène

Un jeune catéchumène de quatre ans était tombé dans un puits.

Au grand désespoir de sa mère, on l'en avait ressorti mort.

Alors qu'on avait rapporté son corps à Geneviève, il fût ramené à la vie après que Geneviève fût entré en prière.

L'épisode de l'approvisionnement en blé de Paris

Les Francs, par leur présence permanente dans l'est et en Ile de France entre 470 et 480, avaient fini par couper les relations commerciales traditionnelles de Paris.

Les approvisionnements alimentaires venant à manquer, Geneviève se rendit à Arcis-sur-Aube pour négocier un ravitaillement.

Elle réquisitionna des bateaux et remonta la Seine.

Arrivée là-bas, elle fût reçue par le tribun Passivus. Sa femme étant malade, Geneviève se mit en prière et sur un signe de croix, lui ordonna de se lever, se trouvant guérie.

Elle négocia sur place le blé nécessaire, réalisant ici ou là de multiples miracles.

Repartant d'Arcis, les barques trop chargées, l'équipage se mit à prendre l'eau, menaçant de couler.

Tendant les mains vers le ciel, Geneviève implora le secours du Christ et la flotille repris sur le champ une navigation normale.

Le miracle des inondations de 822

Aux temps de l'évêque INCHADE, de 814 à 829, eurent lieu en 822 d'exceptionnelles inondations.

Alors que ses clercs parcouraient la ville à la recherche d'une église pour célébrer la messe, l'un d'eux, Richard, qui prévint son évèque, visitant l'ancienne maison de Geneviève occupée par un couvent vers la pointe est de l'Ile de la Cité inondée, fut stupéfait de constater que l'eau formait une voûte au dessus de son lit.

Tandis qu'on rendait grâce à Dieu pour ce prodige, l'eau se mis à refluer et les inondations cessèrent.

Le miracle des Normands de 886

Les Danois commandés par Sigefroy remontant par la Seine ravageaient la Neustrie et avaient obtenu du sire Aledrand la reddition de Pontoise, décida de faire le siège de Paris.

La ville insérée dans les îles de la Seine était traversée par deux ponts chacun protégé par deux 'chatelets'.

Les troupes de Pontoise qui s'étaient rendues avaient eu la vie sauve et s'y étaient réfugiés avec une grande partie de la noblesse d'ILe de France.

Les Normands abordèrent l'Ile de la Cité en 885 à l'aide de quelques 700 barques qui occupaient sept lieues vinrent s'ajouter au siège de Sigefroy alors que celui-ci avait décidé de se retirer à la suite de lourdes pertes.

Paris se défendait sous l'autorité du compte Eude, frère de Robert le

Fort, de l'Evêque GOSSELIN et de l'Abbé de Saint-Germain-des-Prés.

Après un an de siège, les Normands tentèrent un assaut général à l'été 886.

Les châsses de Sainte Geneviève fûrent amenées en hâte à la pointe est et celle de Saint Germain à l'ouest.

Un chevalier nommé Gerbold repousse les assaillants avec cinq hommes seulement à l'est, pendant que ceux qui avaient pris pied à l'ouest sont refoulés avec de lourdes pertes. Ces faits d'armes, qui sauvèrent Paris, sont attribués aux deux saints.

Le miracle des ardents : 1129 à Paris

Le miracle des ardents (Cliquez sur la photo pour en savoir plus)

Sous le règne de Louis VI le Gros une épidémie d’ergotisme fit 14000 victimes.

On fit appel à sainte Geneviève (422- 502), qui déjà sauva la ville à maintes reprises, d’Attila entre autre, et on organisa une procession solennelle.

Au cours de cette dernière tous les malades qui s’étaient approchés de la châsse contenant les reliques de la sainte patronne de Paris furent guéris, à l’exception de 3 seulement qui avaient probablement manqué de foi ou de confiance en Dieu.

L’évêque Etienne fit compter les malades, une centaine furent guéris.

En souvenir de ce “Miracle des Ardents”, l’église Sainte-Genevieve-la-Petite devint Sainte-Genevieve-des-Ardents. Elle fut détruite en 1748 (source: le Bréviaire de Paris).

La guérison d'Erasme en 1491

Innombrables sont les miracles qui se produisirent devant les reliques de sainte Geneviève. Parmi les miraculés, Erasme, grand humaniste et érudit des XVe-XVIe siècles.

Alors étudiant au collège Montaigu (futur Louis le Grand), Erasme, ayant été atteint d'une fièvre "quarte", décida d'assister à une procession de la châsse de Sainte Geneviève entreprise pour parer aux inondations de Paris.

Il fût guéri sur le champ et pour remercier la sainte de sa guérison, écrivit en vers latins une Ode en son honneur qu'il ne publia que logtemps après. Dans sa lettre à un certain Nicolas Werner, il parle de sa guérison miraculeuse et décrit la procession du 12 janvier 1491 au cours de laquelle cette dernière se produisit.

La guérison de Pierre DUPONT en 1496

Pierre DUPONT, l'aveugle de Bruges, atteint de la peste fut guéri par l'intercession de Sainte Genevève.

Il écrivit , en reconnaissance, un poème en neuf chants publié en 1512.

La guérison de Denis Paitou en 1730

Savant et jésuite, Denis Paitou, en reconaissance de sa guérison obtenue auprès des reliques de sainte Geneviève, recueillit des hymnes et les publia en 1638 sous le titre "Genovefa, patronne de Paris glorifiée par les offices latins et grecs"

La guérison de Louis XV en 1730

En novembre 1744, Louis XV a contracté une grave maladie à Metz et guérit miraculeusement après avoir invoqué Sainte Geneviève.

Il avait fait le vœu que s’il guérissait, il ferait édifier une nouvelle église pour abriter la châsse de Ste Geneviève.

L’architecte retenu pour réaliser cette œuvre fut l’Architecte Jacques Germain Soufflot.

L’emplacement choisi, est bien sûr, le sommet de la montagne Sainte Geneviève, devant l’ancienne église Ste Geneviève en ruine. Ce sera notre Panthéon.

Les péripéties pour la réalisation du bâtiment et les soubresauts de l’histoire ne laisseront pas à Ste Geneviève le loisir de goûter longtemps à la majesté de sa nouvelle demeure.

Les Jacobins détruiront la châsse en 1793, feront fondre l’or, vendront les pierres précieuses et bruleront les reliques de la Sainte sur la place publique.

Le miracle de Martyriot en 1914

Trois grandes batailles eurent lieu sur le site du village de Sainte-Geneviève en Meurthe-et-Moselle.

La première en 361 vit la victoire du général romain Jovin sur les Alamans.

Puis, après le passage d'Attila au 4ème siècle, le lieu-dit pris le nom de Sainte-Geneviève.

A la suite de quoi, les 6 et 7 septembre 1914, les troupes allemandes subirent un échec cuisant que les habitants de Sainte-Geneviève, détruite, qualifièrent de miraculeux.

Le 19 août 1914, la 59 ème division de réserve se retranche sur la colline Sainte-Geneviève qui constitue un excellent point d'observation et de défense au Nord du Grand-Couronné.

La colline est bombardée à partir du 22 août. Le 24 au soir les troupes allemandes donnent l'assaut, mais elles sont repoussées.

Le 5 et le 6 septembre 1914, la crête de Sainte Geneviève subit de violentes attaques et des bombardements.

L'attaque est repoussée, mais le 6 la crête est prise à revers par les tirs d'artillerie depuis la rive gauche (le bois de la Cuite entre Blénod les Pont à Mousson et Dieulouard) occupée par les soldats allemands.

Le commandant Maurice de Montlebert qui commande le 314 R.I. refuse d'abandonner la position sans un ordre écrit. Blessé, il est contraint, sur ordre impératif, de quitter Sainte Geneviève et Loisy le 7 au matin. Cependant les troupes allemandes n'en profitent pas pour prendre cette position, qui est à nouveau occupée par les soldats français dès le soir même.

Iconographie

Avant le XVIe siècle

Jusqu'au XVIe siècle, Geneviève est représentée vêtue d'une robe de jeune fille noble, tenant à la main un cierge qu'un démon essaye d'éteindre (en souvenir de la construction de la première basilique de St Denis, dont elle visitait le chantier, de nuit, avec ses compagnons).

À la fin du XVe siècle, elle est alors représentée comme une jeune bergère entourée de moutons, peut-être par confusion avec Jeanne d'Arc et les représentations de vierges pastourelles.

Au XIXe siècle, Pierre Puvis de Chavannes consacre un cycle de peintures à l'enfance de Geneviève (1874) au Panthéon de Paris.

Le vendredi 13 janvier 1913, pour le 1400ème anniversaire de sa mort, Charles Péguy écrit un poème intitulé : La Tapisserie de sainte Geneviève et de Jeanne d'Arc.

En 1928, Paul Landowski réalise une statue de Sainte Geneviève pour le Pont de la Tournelle, qui traverse la Seine à Paris.

Au XIXe siècle

Pierre Puvis de Chavannes consacre un cycle de peintures à l'enfance de Geneviève (1874) au Panthéon de Paris.

François Décorchemont, Sainte Geneviève, église Saint-Hélier de Beuzeville

Par Reinhardhauke — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28327178

En 1928

Paul Landowski réalise une statue de sainte Geneviève pour le pont de la Tournelle, qui traverse la Seine à Paris. Telle une haute figure de proue, elle est représentée sous les traits d'une grande femme protégeant un jeune enfant serrant contre lui une nef ; la nef est depuis l'Antiquité le symbole de Paris et aussi l'un des attributs de Geneviève. En effet, elle avait organisé avec la puissante corporation des Nautes des convois sur la Seine pour ravitailler Paris depuis Troyes et Meaux.

En 1945

Anna Quinquaud réalise une statue de Sainte Geneviève, aujourd'hui conservée à la Direction générale de la Gendarmerie nationale, Issy-les-Moulineaux.

Entre 1953 et 1960

François Décorchemont crée un vitrail Sainte Geneviève pour l'église Saint-Hélier de Beuzeville.

En 2017

Une mosaïque monumentale réalisée par Marko Rupnik est inaugurée sur le parvis de la cathédrale de Nanterre. Elle représente sainte Geneviève confiant au Christ la tour Eiffel.

Galerie

Sainte Geneviève au Lendit, peinture anonyme du XVIe siècle. En bergère, assise au centre d'un cromlech, avec sa brebis noire divinatoire à sa gauche

Par Le scripteur — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37211211

Sainte Geneviève qui tient de la main droite le cierge de la foi et de la main gauche le livre (v. 1620) (Paris, musée Carnavalet)

Pierre Puvis de Chavannes, L'enfance de Sainte Geneviève (entre 1874 et 1876) (Amsterdam, musée Van-Gogh)

Sainte Geneviève en bergère (église Saint-Georges de Belloy-en-France)

Par Chatsam — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16694720

Michel-Louis Victor Mercier, Sainte Geneviève dans la série des Reines de France et Femmes illustres (Paris, jardin du Luxembourg)

Par LPLT — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9076616

Eugène Bénet, Sainte-Geneviève enfant (cathédrale Sainte-Geneviève-et-Saint-Maurice de Nanterre)

Par Ray9 — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23489925

Statue de sainte Geneviève, Paul Landowski (1928), pont de la Tournelle, Paris

Par SailEOuiAla — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=121444497

Littérature

Plusieurs œuvres littéraires évoquent le personnage ou la vie de sainte Geneviève :

Charles Péguy

Le vendredi 3 janvier 1913, pour le 1400e anniversaire de la mort de la sainte, Charles Péguy écrit un poème intitulé La Tapisserie de sainte Geneviève et de Jeanne d'Arc [archive].

Elizabeth Brun

Elle écrit : La vie de Sainte Geneviève, Patronne de Paris, biographie, Editions Mégard et Cie, Rouen, 1855.

Henri Lavedan

L'auteur écrit : La belle histoire de Geneviève, roman dialogué, Société littéraire de France, Paris, 1920, 289 pages.

Yvon Aybram

Le prélat a écrit : Petite vie de sainte Geneviève (421-502), Desclée De Brouwer, 2013.

Érasme

L'écrivain a composé : Vers à Sainte Geneviève, traduit par Le Lièvre en 1611.

Musique

Marc-Antoine Charpentier compose vers 1675 un motet Pour le jour de Ste Geneviève H 317 pour 3 voix, 2 dessus instrumentaux, et basse continue. Marcel Mirouze compose un opéra, Geneviève de Paris, créé en 1955 à Lyon. Christopher Wells en 2012 compose une cantate Sainte-Geneviève en dix tableaux pour 4 voix, orgue, instruments à vent, percussions.

Célébration

En 2020, pour le 1600e anniversaire de sa naissance, plusieurs évènements sont programmés, certains étant annulés du fait de la pandémie de Covid-19. Le 11 janvier, une cérémonie a lieu en l'église Saint-Étienne-du-Mont en présence de la maire de Paris Anne Hidalgo et de l'archevêque de la capitale Michel Aupetit pour inaugurer l'« Année sainte Geneviève » ; pour l'occasion, un cierge de la sainte est remis à chacune des 116 paroisses du diocèse, lesquelles doivent accueillir ses reliques à tour de rôle durant l'année. En mars, une exposition de 60 panneaux illustrant sa vie lui doit lui rendre hommage sur les murs de l'ancienne caserne Lobau. Le 9 octobre est prévue une procession fluviale, où doivent être présentées ses reliques, celles de saint Marcel et celles de saint Denis. Du 18 au 20 novembre, le colloque « Sainte Geneviève, histoire et mémoire » est annoncé en Sorbonne, au collège des Bernardins et à l'Institut de France. Enfin, en décembre, un spectacle vivant doit lui être consacré autour et à l'intérieur de l'église Saint-Étienne-du-Mont.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Genevi%C3%A8ve_de_Paris

On la voit quelquefois représentée au pied d'Attila qu'elle n'a jamais rencontré, ou encore gardant les moutons alors que rien de prouve qu'elle eut été bergère puisqu'elle était fille de notable. Elle est pourtant patronne des bergères.

Geneviève Sainte patronne de Paris, des tapissiers, des bergères, des chapeliers, des Gendarmes et des policiers.

En savoir plus :

http://sainte-genevieve.net/Pages_fr/sg_fr.htm

http://missel.free.fr/Sanctoral/01/03.php

http://magnificat.ca/cal/fran/01-03.htm

http://notredamecroixparis.free.fr/Visite/ste_genevieve.html

http://konigsberg.centerblog.net/63-sainte-genevieve-lundi-3-janvier-2011

http://fondationsaintegenevieve.org/spip.php?article26

http://sainte-genevieve.net/Pages_fr/miracles_fr.htm

Livre "Sainte Geneviève de Paris: la vie, la culte, l'art"

http://hodiemecum.hautetfort.com/archive/2012/01/index.html

http://tetramorphe.blogspot.com/2010/04/notre-dame-de-paris-chapitre-v.html

Vidéo :

http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/du_jour/documentaire-sainte-genevieve,-patronne-de-paris/00052432

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire