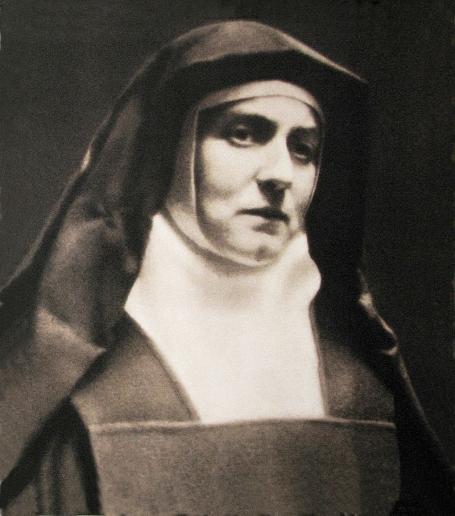

Sainte Thérèse Bénédicte de La Croix

Carmélite - Martyre à Oswiecin (Auschwitz) en Pologne († 1942)

Edith Stein, en religion sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix, née le 12 octobre 1891 à Breslau, dans l'Empire allemand, déportée le 2 août 1942, internée au camp d'Auschwitz, dans le territoire polonais occupé par l'Allemagne nazie où elle fut mise à mort le 9 août 1942, est une philosophe et théologienne allemande d'origine juive

devenue religieuse carmélite.

Elle a été canonisée par le pape Jean-Paul II le 11 octobre 1998.

Buste de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, par Johann Brunner (2009)

Par Johann Brunner — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27243127

« Philosophe crucifiée », co-sainte patronne de l'Europe par le pape Jean-Paul II le1er octobre 1999, à l'ouverture du synode des évêques sur l'Europe, en même temps que Brigitte de Suède et Catherine de Sienne.

Née dans une famille juive, elle passe par une phase d'athéisme.

Étudiante en philosophie, elle est la première femme à présenter une thèse dans cette discipline en Allemagne, puis continue sa carrière en tant que collaboratrice du philosophe allemand Edmund Husserl, le fondateur de la phénoménologie.

Une longue évolution intellectuelle et spirituelle la conduit au catholicisme auquel elle se convertit en 1921. Elle enseigne alors et donne des conférences en Allemagne, développant une théologie de la femme, ainsi qu'une analyse de la philosophie de Thomas d'Aquin et de la phénoménologie.

Interdite d'enseignement par le régime national-socialiste, elle demande à entrer au Carmel, où elle devient religieuse sous le nom de Sœur « Thérèse-Bénédicte de la Croix ».

Arrêtée par la SS, elle est déportée et meurt « pour son peuple » à Auschwitz.

Biographie

Enfance et études

Edith Stein (en 1920)

Maison de famille d'Édith Stein à Wroclaw

Son père, Siegfried Stein (1844-1893) est commerçant en bois dans une scierie.

Il épouse le 2 août 1871 Augusta Courant (1849-1936), et s'installe à Gleiwitz (Haute-Silésie), où naissent leurs six premiers enfants :

- Paul (1872-1943, mort au camp de concentration de Theresienstadt),

- Selma (1873-1874),

- Else (1876-1954),

- Hedwig (1877-1880),

- Arno (1879-1948),

- Ernst (1880-1882).

En 1882, la famille s'installe à Lublinitz, où Siegfried fonde sa première entreprise avec l'aide de sa belle-famille. C'est une période difficile pendant laquelle l'aide familiale lui permet de ne pas sombrer dans la misère. C'est là que viennent au monde les derniers enfants du couple Stein :

- Elfriede (1881-1942, morte en camp de concentration),

- Rosa (1883-1942 qui rejoint au carmel sa sœur Edith et meurt avec elle à Auschwitz),

- Richard (1884, mort-né),

- Erna (1890-1978).

- Edith (1891-1942)

Édith Stein naît le 12 octobre 1891 à Breslau, jour de l’expiation, le Kippour, ce qui la rend particulièrement chère à sa mère, juive pratiquante.

Son père, Siegfried Stein, meurt d'une insolation quand Édith n'a pas encore trois ans.

Sa mère, femme très pieuse, doit alors subvenir aux besoins de sa famille et diriger l'entreprise familiale.

Cette lourde tâche demande beaucoup de rigueur et de travail, discipline qu'Augusta Stein essaie de transmettre à ses enfants, ainsi que sa foi juive.

Édith Stein raconte d'ailleurs que comme elle est la dernière de sa famille, c’est à elle qu'il revient, d'après la tradition juive libérale, de poser les questions liturgiques lors des fêtes juives, questions qui donnent lieu à des explications plus complètes par le célébrant.

Edith Stein entame sa scolarité à l'école Victoria en 1896, année où, pour la première fois en Prusse, les filles sont autorisées à passer le baccalauréat.

Elle se retrouve très vite dans la classe supérieure.

Une camarade de classe dit d'elle : « Sa précocité n'avait rien de surprenant, elle y était poussée par ses aînés, mais l'irrésistible orgueil qu'elle développa et dont la tension pouvait aboutir à des larmes et à la colère quand elle n'obtenait pas ce qu'elle souhaitait ou n'était pas la première, la meilleure, était moins positif… C'était une excellente élève ».

À partir de 13 ans, elle commence pour Kippour à jeûner jusqu'au soir, suivant la tradition juive. Elle conserve cette pratique même lorsqu'elle quitte sa famille et ne prie plus.

À partir de 1904, les filles sont admises au lycée.

Toutefois, arrivée à l'adolescence, Edith Stein refuse de rentrer au lycée et demande à arrêter ses études en 1906 à l'âge de 15 ans.

Elle part dix mois à Hambourg aider sa sœur Else qui vient d'avoir un enfant.

C'est à cette époque qu’Edith Stein cesse de prier : « En pleine conscience et dans un choix libre, je cessai de prier ».

En septembre 1907, elle revient à Breslau.

Elle retrouve un grand appétit de savoir et, alors qu'elle a quitté le collège volontairement, se remet avec brio aux études.

Elle rattrape rapidement son retard et intègre le lycée en septembre 1908.

Pendant cette période, Édith lit et étudie beaucoup.

Elle affirme plus tard que « ces lectures littéraires de l'époque me nourrirent pour ma vie entière ».

C'est pendant cette période qu'elle commence aussi à découvrir la philosophie et notamment la lecture de Friedrich von Schiller, disciple d'Emmanuel Kant.

Edith Stein prend alors un engagement politique, en devenant membre de la section locale de « L'Association prussienne pour le vote des femmes ».

Elle soutient, avec sa sœur Erna et ses amies, l'aile la plus radicale du mouvement féministe autour d'Anita Augspurg, d'Hélène Stöcker et de Linda Gustava Heymann. (L'aile est radicale dans le sens où elle réclame une égalité totale entre hommes et femmes.)

Édith Stein obtient son baccalauréat avec succès en 1911 et décide de poursuivre des études universitaires en philosophie.

La philosophe

Université à Breslau

Plaque commémorative d'Édith Stein à Prague

Par Vincent de Groot - http://www.videgro.net — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5498577

Edith Stein est persuadée que « nous sommes sur terre pour être au service de l'humanité (...) Pour s'y employer du mieux possible, il faut faire ce à quoi l'on incline ».

Elle entame alors de brillantes études à l'université de Breslau, aidée par l'argent (plusieurs milliers de marks) légué par sa grand-mère Johanna Stein.

Elle décide d'étudier de nombreuses matières : les langues indo-européennes, l'allemand ancien, l'histoire du drame allemand, l'histoire de la Prusse et de Frédéric le Grand, l'histoire de la constitution anglaise, la philosophie de la nature, l'introduction à la psychologie, l'initiation au grec enfin.

Édith Stein étudie particulièrement l'histoire, se considérant comme « passionnée aux événements politiques du présent considérés comme l'histoire en devenir ».

Elle tire de cette période de sa vie les nombreux exemples historiques qu'elle utilise par la suite dans ses conférences.

Elle étudie aussi la psychologie auprès de William Stern, et la philosophie dispensée par Richard Hönigswald.

C'est au cours de ces études de psychologie qu'elle se déclare athée.

Son ami d'études, Georg Moskiewicz, qui étudie la psychologie avec

elle, lui parle en 1912 de l'orientation philosophique nouvelle que

présente la phénoménologie d'Edmund Husserl.

Elle décide alors de l'étudier et se trouve séduite par le procédé de réduction phénoménologique. C'est cette découverte qui la pousse à aller à Göttingen.

Elle participe aussi à deux associations : la première est l'association Humboldt d'éducation populaire, qui donne gratuitement des cours de soutien scolaire à des ouvriers et des employés.

Elle y donne des cours d'orthographe.

La seconde est une association de femmes, visant à l'égalité des sexes et organisant des petits débats.

Elle fait la connaissance à Breslau de Kaethe Scholz, une enseignante qui anime des cours de philosophie auprès de femmes. Son exemple inspire Édith Stein dans la fondation de son « Académie » en 1920.

Études à Göttingen

Edith Stein poursuit ses études à Göttingen, où elle suit, à partir de 1913, les cours du philosophe Leonard Nelson, l'historien Max Lehmann (élève de l'historien Leopold von Ranke), dont Édith Stein se dit « la petite fille spirituelle ».

Grâce à son ami Georg Moskiewicz Édith Stein est acceptée dans la Société de philosophie de Göttingen, qui rassemble les principaux membres de la phénoménologie naissante : Edmund Husserl, Adolf Reinach, et Max Scheler principalement.

De ces rencontres, elle garde une correspondance personnelle et approfondie avec Roman Ingarden, Hans Lipps, Alexandre Koyré, parmi les plus importants.

Elle fera par la suite connaissance avec Dietrich von Hildebrandt, et surtout Hedwig Conrad-Martius, Théodor Conrad, qui deviendront des amis très proches.

Edith Stein décide alors de préparer son examen d'État, première étape avant la thèse.

Elle suit les conférences de Max Scheler, juif converti qui organise ses allocutions à partir de son nouvel essai intitulé « Le formalisme en éthique et l'éthique matérielle des valeurs » (1913-1916), et à la lecture duquel Édith Stein trouve de nombreuses inspirations pour ses travaux sur l'empathie.

Malgré de grosses difficultés, elle poursuit ses études avec l'aide de Reinach. L'examen est prévu pour novembre 1914.

Première Guerre mondiale

Lors de la Première Guerre mondiale, Edith Stein décide de retourner à Breslau.

Dans l'immédiat, elle veut servir et aider de son mieux.

Elle fréquente un cours d'infirmière. Pour elle, ce sont des temps difficiles.

Elle écrit : « Quand la guerre sera finie, si je vis encore, je pourrai à nouveau penser à mes occupations personnelles ».

Elle retourne à Göttingen pour passer son examen d'État, passe les épreuves et, début janvier, obtient le diplôme avec la mention « très bien ».

Suite à son examen, elle postule à nouveau à la Croix Rouge, et est envoyée à l'hôpital militaire de Mährish-Weisskirchen, en Autriche.

Elle soigne les malades du service des maladies infectieuses, travaille en salle opératoire, voit mourir des hommes dans la fleur de l'âge, issus de toute l'Europe de l'Est.

Cette expérience la marque profondément.

C'est une sorte d'expérience pratique d'empathie : comment communiquer avec des hommes dont on connaît peu la langue ?

Elle obtient la médaille de la bravoure pour son dévouement.

Épuisée, elle est invitée à rentrer chez elle et n'est plus rappelée.

Thèse de philosophie

Par la suite, elle décide de se consacrer sérieusement à sa thèse.

Elle fait désormais partie du cercle intime de ses maîtres. Son ami Adolf Reinach, au début de la guerre de 1914, se convertit au protestantisme, envisagé simplement, selon son propre aveu, comme une transition du judaïsme au catholicisme. Il est baptisé le 9 avril 1916. Édith Stein côtoie de plus en plus de chrétiens dans le cercle de philosophes.

Elle poursuit sa thèse tout en étant professeur remplaçant à Breslau.

Elle décide de suivre Edmund Husserl à Fribourg-en-Brisgau, où elle est l'une des premières femmes à obtenir sa thèse summa cum laude en 1917 avec le soutien de Edmund Husserl. Celle-ci est intitulée : « Sur le problème de l'empathie », qu'elle définit comme « une expérience sui generis, l’expérience de l'état de conscience d'autrui en général (…) L'expérience qu'un moi en général a d'un autre moi semblable à celui-ci ».

Elle fréquente beaucoup un étudiant polonais, Roman Ingarden, dont elle devient amoureuse. Son travail enthousiasme Husserl qui a l’impression qu'elle anticipe sur une partie de ses Idées.

Collaboration avec Husserl

Edmund Husserl en 1900

Elle devient ensuite l'assistante d'Edmund Husserl en lui proposant ses services après avoir passé sa thèse, en 1916.

Elle apprend la sténographie afin de pouvoir lire les notes d'Husserl.

Elle donne des cours d'initiation à la pensée du philosophe.

Elle synthétise les tomes 2 et 3 des Idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie phénoménologique pures.

Elle rédige aussi à partir des notes d'Husserl l'ouvrage Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, ouvrage qui est édité par Martin Heidegger en 1928 sans mentionner correctement la contribution d'Edith Stein.

Sa recherche philosophique porte essentiellement sur la personne humaine, les relations interpersonnelles, les communautés d’appartenance (État, peuple, groupe ethnique, religieux, etc.).

Elle insiste sur le sens des valeurs, la liberté, le refus du totalitarisme.

Au cours de ces années de recherche elle tente de synthétiser avec ses propres notes l'ensemble de la pensée d'Husserl.

Elle remanie cet ouvrage tout au long de sa vie.

Il est publié en 1991 sous le titre « Introduction à la philosophie ».

Cependant Husserl refuse de soumettre Edith Stein à l'habilitation, ce qui lui permettrait d'être titulaire d'une chaire.

Son opposition semble fondée sur sa crainte de voir échouer ce processus, dans la mesure où encore aucune femme n'est titulaire de chaire de philosophie en Allemagne.

De plus, comme beaucoup des nombreux professeurs juifs, Husserl est lui-même en position difficile.

Elle est très touchée par la mort au front de son ami Reinach.

Elle "hérite" de ses notes philosophiques, où Reinach essaie de comprendre sa propre évolution religieuse. C'est elle qui met en ordre et fait connaître ses notes.

Elle rédige aussi à partir des notes d'Husserl l'ouvrage Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, ouvrage qui est édité par Martin Heidegger en 1928. Ce dernier ne mentionnera pas correctement la contribution d'Edith Stein.

Conversion et engagements

Engagement politique et féminisme

Édith Stein s'intéresse beaucoup aux questions concernant les femmes.

Elle milite ainsi pour le droit de vote des femmes (qui est obtenu en 1919 en Allemagne).

Elle entre dans l'organisation « Association prussienne pour le droit des femmes au vote ».

En janvier 1919, elle s’engage au « DDP », le Parti démocrate allemand, un parti de centre-gauche qui abrite des féministes ainsi que des personnalités juives.

Alors que dans sa jeunesse elle se dit sensible à l'idéal prussien, elle devient de plus en plus critique devant le militarisme de la Prusse et l'antisémitisme ambiant.

Elle écrit en 1919 : « De toute façon, nous (les Juifs) ne pouvons attendre aucune sympathie plus à droite ».

Elle dénonce à son ami polonais Roman Ingarden « l'effroyable antisémitisme qui règne ici ».

Progressivement, la grande idéaliste est déçue par la réalité de la politique.

Plus tard, elle écrit : « Jeune étudiante, je fus une féministe radicale. Puis cette question perdit tout intérêt pour moi. Maintenant je suis à la recherche de solutions purement objectives ».

Elle continue d'être européenne, de refuser le triomphalisme prussien à propos de Sedan et écrit devant le carnage de la Première Guerre mondiale : « Deux choses seulement me maintiennent la curiosité en éveil : la curiosité de voir ce qui va sortir de l'Europe, et l'espoir d'apporter ma contribution en philosophie ».

Dans ses lettres des années 1930, elle parle des auteurs polonais, du français Romain Rolland qu'elle apprécie, et refuse de voir la communauté humaine se déchirer à cause de nationalismes exacerbés.

C'est sans doute l'origine commune de son féminisme comme de son pacifisme.

Elle dit ainsi qu'elle a « de chaudes discussions » au sein de ce parti.

Edith Stein est la première femme devenue docteur en philosophie en Allemagne et la première à avoir demandé officiellement que les femmes soient admises à présenter une habilitation au professorat.

Au cours des années 1918 à 1919, elle publie L'Individu et la communauté, sous le titre Contributions à un fondement philosophique de la psychologie et des sciences humaines, se détachant de la pensée d'Husserl, et évoquant la religion. Face aux discriminations sur son habilitation, elle écrit au Ministre de la Culture allemand, qui lui donne raison, affirmant la possibilité pour une femme d'être professeur d'université. Cependant, malgré toutes ses démarches elle est refusée à Kiel, Hambourg, et Göttingen.

Face à cette opposition elle fonde une académie privée, et accueille trente auditeurs chez elle, dont le futur sociologue Norbert Elias.

Elle poursuit sa réflexion en publiant Étude sur l'État, où elle décrit les différentes notions d'individu, de communauté, de masse et d'État.

Elle s'oppose donc à l'idéologie du national socialisme allemand, ainsi qu'aux idéologies marxistes.

Elle observe vers la fin de sa vie le chemin parcouru concernant les droits obtenus par les femmes et le changement de mentalités et rédige un nouvel ouvrage : Formation de femme et profession de femme où elle explique que « les jeunes filles passent aujourd'hui le baccalauréat et s'inscrivent à l'université en ignorant le plus souvent ce qu'il a fallu de réunions, résolutions, pétitions adressées au Reichstag ou aux Staatsregierungen pour que s'ouvrent aux femmes, en 1901, les portes de l'université allemande ».

Rencontre du Christ

Cathédrale de Francfort-sur-le-Main en 1866

La conversion d'Edith Stein est précédée d'une longue recherche intellectuelle et spirituelle, qui s'étend des années 1916 à 1921 ; en 1917, dans sa thèse sur Le Problème de l’empathie, elle n’a pas encore cessé de se considérer elle-même, par une sorte d'incapacité personnelle, comme foncièrement irréligieuse.

Elle affirmera plus tard, dans un écrit objectif, que « l'on peut avoir conscience de la vérité, sans l'accepter, en refusant de se placer sur son terrain ».

Mais en 1919, elle découvre les Exercices spirituels d'Ignace de Loyola, et c’est une révélation qui la pousse à faire une retraite de trente jours comme le prescrit le fondateur des Jésuites ; elle étudie aussi L'École du christianisme de Kierkegaard et Les Confessions de Saint Augustin.

La première étape de sa conversion est une expérience marquante lors de la visite d'une cathédrale à Francfort-sur-le-Main où elle rencontre une femme venant du marché qui entre, fait une courte prière, comme une visite, puis s'en va. « C’était pour moi, dit-elle, quelque chose de tout à fait nouveau. Dans les synagogues et les temples que je connaissais, quand on s’y rendait c’était pour l’office. Ici, au beau milieu des affaires du quotidien, quelqu’un pénétrait dans une église comme pour un échange confidentiel. Cela, je n’ai jamais pu l’oublier ».

Elle est aussi profondément marquée par la mort au front, en 1917, de son ami le philosophe Adolf Reinach ; mais c'est le rayonnement moral de la veuve de celui-ci, Anna, qui est, selon ce qu'Edith Stein affirmera elle-même, l'élément le plus déterminant : « La cause décisive de ma conversion au christianisme fut la manière dont mon amie accomplit par la force du mystère de la Croix le sacrifice qui lui était imposé par la mort de son mari ».

Anna Reinach, qui deviendra bénédictine, croit en la vie éternelle, et trouve une consolation et un courage renforcé dans sa foi en Jésus : « Ce fut ma première rencontre avec la Croix, écrit Edith Stein, et avec le pouvoir divin qu’elle communique à ceux qui la portent. Pour la première fois, j’ai pu voir concrètement devant moi, le corps de l’Église, née de la Passion rédemptrice du Christ, victorieuse de la couronne d’épines et de la mort. À ce moment-là, le Christ a rayonné en moi, dans le mystère de la Croix, balayant mon incroyance et effaçant mon judaïsme ». À travers cette expérience, elle découvre l'existence d'un amour surnaturel.

Dans le cercle des phénoménologues, les conversions au christianisme se sont multipliées (ses amies Anne et Pauline Reinach, F. Hamburger et H. Conrad notamment) quand en août 1921 Edith Stein opte définitivement pour la foi catholique.

Entre le 27 mai et le 3 août 1921, durant un séjour à Bergzabern chez ses amis Theodor et Hedwig Conrad-Martius, Edith Stein lit, ou relit, le livre d'adieu qu'elle a choisi dans la bibliothèque des Reinach : le Livre de la vie de sainte Thérèse d'Avila, par elle-même. Sainte Thérèse répond aux problèmes existentiels et philosophiques que se pose Edith Stein concernant une anthropologie intégrale, qui prenne en compte la vie intérieure des mystiques.

Décidée à « vivre vers l’intérieur et non vers l’extérieur », elle y découvre un monde infini qui n’est autre que le Château de l’âme décrit par Thérèse d’Avila.

Au-delà de l'analyse et de la compréhension des seuls concepts, elle fait une lecture « sapientielle » du Livre de la vie, c'est-à-dire qu'elle le lit avec passion comme une parole qui s'adresse à elle, personnellement : à travers la rencontre avec sainte Thérèse, elle rencontre la parole du Christ.

Cet épisode est l’aboutissement de sa longue quête de la vérité.

Dès lors, elle comprend que la vérité qu’elle a tant poursuivie dans la philosophie est une Personne et que cette Personne est Amour : « Lorsque je refermais ce livre, je me dis : “Ceci est la vérité”. »

Dès ce moment elle veut être carmélite.

Comme préparation à son baptême, elle écrit en 1921 un essai intitulé Liberté et grâce où elle affirme que « le don de soi [à Dieu] est l’acte le plus libre de la liberté », puisqu’en lui se réalise l’ultime libération.

Annoncer sa conversion à sa mère est très difficile : « Quant à ma mère, écrit-elle, ma conversion est la plus lourde peine que je puisse lui porter ».

Elle reçoit le baptême au sein de l'Église catholique le 1er janvier 1922 et prend les noms de baptême : Edith, Theresia (même nom que Sainte Thérèse d'Avila), Hedwig (nom de sa marraine Hedwig Conrad-Martius).

Elle fait sa première communion le lendemain et est confirmée le 2 février par Ludwig Sebastian (de), évêque du diocèse de Spire.

Conférences

Mémorial à Bad Bergzabern, où Edith Stein a été baptisée

Par Ikar.us (d) — Travail personnel, CC BY 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39193312

Après son baptême elle veut entrer dans l'Ordre du Carmel, mais son père spirituel, le vicaire général de Spire, le lui déconseille et lui demande d'enseigner l'allemand et l'histoire au lycée et à l'école normale féminine du couvent des dominicaines de la Madeleine de Spire, ce qu'elle fait de 1922 à 1933.

C'est un grand centre de formation des enseignantes catholiques, religieuses et laïques, de l'Allemagne du Sud.

Edith Stein se plonge ainsi dans la pédagogie tout en essayant de vivre ses journées comme les religieuses, priant régulièrement et cherchant à être religieuse selon le cœur.

Elle décide de traduire en allemand, pendant ses temps libres, les œuvres de John Henry Newman, anglican converti au catholicisme.

Elle poursuit son travail de traduction encouragé par son père spirituel, le jésuite Erich Przywara, en traduisant pour la première fois les écrits de saint Thomas d'Aquin du latin en langue allemande (notamment les Quæstiones disputatæ de veritate). L'Église catholique ayant, en 1879, choisi, dans l'encyclique Æterni Patris, la philosophie de saint Thomas d'Aquin comme doctrine officielle de sa théologie, Édith Stein tente donc l'idée d'une « discussion entre la philosophie catholique traditionnelle et la philosophie moderne ».

Ce travail durera plus de huit ans, et conduira aux écrits : Les Questions de saint Thomas d'Aquin sur la Vérité, La Phénoménologie de Husserl et la philosophie de saint Thomas d'Aquin, Essai d'étude comparée, Puissance et acte, et L'Être fini et l'Être éternel.

Le père Erich Przywara l'encourage à confronter saint Thomas d’Aquin et la philosophie moderne.

Elle écrira plus tard à propos de ces études : « Il m'est apparu à la lecture de Saint Thomas qu'il était possible de mettre la connaissance au service de Dieu et c'est alors, mais alors seulement, que j'ai pu me résoudre à reprendre sérieusement mes travaux. Il m'a semblé en effet que plus une personne est attirée par Dieu, plus elle doit sortir d'elle-même pour aller vers le monde en y portant l'amour divin ».

L'abbaye de Beuron

Par upload by Adrian Michael — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3555018

Dès 1926 on la sollicite pour faire des conférences.

C'est l'amorce d'une carrière de conférencière qui la conduira à faire plus de trente conférences à travers l'Allemagne.

L'archiabbé Raphaël Walzer de l'abbaye de Beuron, son père spirituel à partir de 1928, et le P. Erich Przywara l’encouragent à répondre positivement à ces invitations. Elle commence alors à donner des conférences, faisant de longs voyages en Allemagne et dans d'autres pays.

Nombre de ses enseignements portent sur la place de la femme dans la société et dans l'Église, sur la formation des jeunes et sur l'anthropologie.

Elle prend résolument position contre le nazisme et rappelle la dignité de tout être humain.

Au cours de ces conférences, elle affirme que l'éducation ne peut pas tout obtenir par la force, mais doit aussi passer par le respect de chaque individu et la grâce.

Elle met donc en garde contre la surveillance des étudiants, et montre le rôle exemplaire du professeur dans l'éducation, plus que les moyens coercitifs.

Son père spirituel lui conseille de continuer son œuvre, du fait de son statut de laïc dans la société, fait rare à l'époque.

Elle prend ainsi parti pour le dialogue entre catholiques et protestants au sein de l'éducation.

Édith Stein obtient une notoriété importante au cours d'une conférence en 1930 sur « L'éthique des métiers féminins ».

Seule femme à prendre la parole au cours du Congrès, elle parle des métiers féminins et refuse la misogynie de l'époque en affirmant qu'« aucune femme n'est seulement femme, chacune présente des traits individuels et des dispositions propres, tout comme l'homme, par l'aptitude à exercer telle ou telle profession dans un domaine artistique, scientifique ou technique ».

Les comptes-rendus de cette conférence sont repris dans de nombreux journaux de l'époque.

Au cours d'une de ces conférences, elle discute avec Gertrud von Le Fort, amie poétesse.

Dans la Positio, Gertrud von le Fort affirmera même (mais c'est de mémoire quarante ans plus tard) qu'elle a été en contact avec Edith Stein dès 1925-26 par le biais du P. Przywara.

De cette rencontre naît l'inspiration de l'œuvre La Dernière à l'Échafaud, dont Georges Bernanos s'inspire pour écrire les Dialogues des Carmélites.

En 1932 elle continue ses conférences demandant une éducation précoce de la sexualité.

Edith Stein continue parallèlement ses études de philosophie et est encouragée par Martin Heidegger et Honecker dans ses recherches dans le dialogue entre la philosophie thomiste et la philosophie phénoménologique.

En 1931, elle termine son activité à Spire. Elle tente de nouveau d'obtenir l'habilitation pour enseigner librement à Wroclaw et à Fribourg, ce qu'elle n'obtient pas.

Elle trouve un poste à l'Institut des sciences pédagogiques de Münster, institut géré par l’enseignement catholique (qui sera fermé par le pouvoir nazi quelques années plus tard).

Elle participe en septembre 1932 à une conférence à Juvisy en France, organisée par la société thomiste, où elle intervient principalement sur la phénoménologie, en précisant les pensées de Husserl et de Heidegger : « Je dirai que chez Husserl, la phénoménologie est une philosophie des essences, chez Heidegger, une philosophie de l’existence. Le Moi du philosophe d’où l’on part pour atteindre au sens de l’être est pour Husserl le Moi pur, pour Heidegger, la personne in concreto ».

Elle continue à dialoguer avec ses amis philosophes, dont Hans Lipps qui la demande en mariage en 1932, demande qu'elle refuse, ayant trouvé un « autre chemin ».

Edith Stein prend progressivement son autonomie vis-à-vis de Husserl. Ainsi elle se trouve en désaccord avec lui sur le rôle de la théologie et de la philosophie.

Elle considère que la philosophie a pour objectif d’ « approfondir les nécessités et les possibilités de l’être », par sa fonction de connaissance.

Cependant, la philosophie d'Husserl lui semble dans une impasse dans la mesure où elle ne permet pas d’accéder aux questions de l'éthique et de la philosophie de la religion, ne laissant pas « de place pour Dieu ».

La théologie et la philosophie « ne doivent pas se faire concurrence, mais au contraire se compléter et s’enrichir réciproquement ».

La théologie peut en effet servir selon elle d'hypothèse permettant d'accéder au logos.

Elle critique aussi le fait que la philosophie d’Husserl omette des siècles de recherche chrétienne de la vérité en ne considérant que les philosophes récents.

Cette critique se poursuit avec l'analyse de l'œuvre de Martin Heidegger.

Elle conteste sa méconnaissance de la philosophie médiévale dans son analyse.

Elle lui reproche de « reculer devant l'infini sans quoi rien de fini ni le fini comme tel n'est saisissable ».

Très vite après la prise du pouvoir par les nazis, les lois allemandes interdisent aux femmes l'enseignement dans les universités ainsi qu'aux Juifs.

Cependant même lorsqu’elle est interdite d'enseignement en 1933, l’Association des enseignantes catholiques continue à lui verser une bourse.

Édith Stein est activement opposée au nazisme, dont elle perçoit très tôt le danger.

Interdite d'enseignements du fait de l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir, elle décide alors d'écrire au pape Pie XI pour demander une prise de position claire de l'Église contre ce qu'elle nomme « l’idolâtrie de la race ».

Celle-ci n'aura pas lieu du fait de la mort de Pie XI, décès qui arrête la rédaction de l'encyclique condamnant l'antisémitisme, Humani generis unitas commencée en mai 1938.

Certains pensent que la lettre d'Édith Stein peut avoir une influence dans l'origine de cette encyclique.

La condamnation du nazisme par l'Église catholique a lieu dans l'encyclique Mit brennender Sorge (1937).

Alors qu'elle ne peut plus s’exprimer publiquement du fait des lois antisémites, elle redemande alors à l’archiabbé Walzer de Beuron de pouvoir rentrer au Carmel.

Elle décide, suite à une conversation avec un religieux, d'écrire un livre sur l'« Humanité juive » alors de rassembler ses souvenirs et écrit sous le titre Vie d'une famille juive, où elle décrit l'histoire de sa famille, en tentant ainsi de détruire tous les préjugés antisémites et décrivant l'humanité juive.

Ce récit autobiographique s'arrête en 1916, peu de temps avant sa conversion.

En la fête de sainte Thérèse d'Avila, e 15 octobre 1933, elle réalise enfin son rêve : elle entre au monastère.

Vie religieuse

Le choix du Carmel

Le choix du Carmel peut trouver plusieurs explications.

La première raison est la lecture des mystiques du Carmel, dans la mouvance des phénoménologues à partir de 1917.

En témoigne une conversation qui a lieu vers 1918 : dans une période de doute et de difficultés, Philomène Steiger (1896 - 1985), une amie catholique, lui parle de la quête du prophète Élie, le définissant comme le véritable fondateur du Carmel, cherchant dans la solitude l'union à Dieu. À cette époque, Edith Stein connaissait déjà les écrits du Carmel.

La deuxième raison, la plus importante, est sans doute son admiration pour Thérèse d'Avila et pour son œuvre qui l'ont conduite au Christ.

Après la lecture de sa biographie, elle avait fait le choix de devenir catholique et d'entrer un jour au Carmel afin de « renoncer à toutes les choses terrestres et vivre exclusivement dans la pensée du divin ».

Mais, comme elle le dit elle-même, elle découvre que la vocation carmélitaine, loin d'être une fuite du "terrestre" est au contraire une manière concrète d'incarner un "grand amour".

Entrée au Carmel de Cologne

Statue commémorant l’itinéraire d’Édith Stein à Cologne

Par Factumquintus — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=724269

En 1933, privée désormais comme juive du droit de s’exprimer publiquement, elle demande à entrer au Carmel, malgré ses 41 ans.

Elle est donc admise au Carmel de Cologne.

Elle prend l’habit le 15 avril 1934 et reçoit le nom de « Thérèse-Bénédicte de la Croix ».

Ses supérieures l’encouragent bientôt à reprendre ses travaux philosophiques.

À Pâques le 21 avril 1935, Édith Stein fait ses vœux temporaires. Elle a l'autorisation de poursuivre ses études sur Puissance et Acte, projet d'étude philosophique qu'elle poursuit jusqu'en 1939.

Ses travaux conduisent Édith Stein à remanier de manière complète ce projet, qu'elle renomme L’Être fini et l’Être éternel.

Cet écrit peut ainsi être considéré comme son œuvre majeure.

Elle y établit le chemin de la recherche de Dieu, qui passe par une recherche de la connaissance de soi.

L'ensemble de ses travaux ne pourra cependant être publié, en raison des lois anti-juives du Troisième Reich.

Elle renouvelle ses vœux temporaires le 14 septembre 1936.

Au cours de cette cérémonie, elle affirmera « Quand mon tour est arrivé, de renouveler mes vœux, j'ai senti que ma mère était près de moi, j'ai expérimenté clairement qu'elle était proche de moi ».

Elle apprendra quelques jours plus tard que sa mère mourrait au même moment.

Ce fut pour Edith Stein une profonde consolation.

Le 21 avril 1938, elle prononce ses vœux définitifs en tant que carmélite.

Devant le danger que présentent les lois nazies, Sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix a l'autorisation de partir au carmel d’Echt, en Hollande, le 31 décembre 1938.

Sa sœur Rosa, qui s’est convertie elle aussi au catholicisme, l'y rejoint plus tard après un séjour en Belgique (voir Lettres).

Carmel d’Echt

Photographie qui fut prise d'Edith Stein immédiatement avant qu'elle quittât le Carmel de Cologne pour se réfugier au Carmel de Echt, c. 31 décembre 1938

Édith Stein arrive au Carmel d'Echt, aux Pays-Bas, mais elle est inscrite auprès des services de l'immigration néerlandais en tant que juive.

Elle est de plus en plus inquiète devant le sort de ses amis et sa famille juive.

Elle continue ses travaux mais demande à sa supérieure de « s'offrir en sacrifice au Sacré-Cœur de Jésus pour la paix véritable ».

Le 9 juin 1939, elle rédige son testament, dans lequel elle « implore le Seigneur de prendre sa vie » pour la paix dans le monde, et le salut des juifs.

L'annexion de la Hollande par l'Allemagne nazie conduit à une situation de plus en plus difficile pour Édith Stein, soumise à un statut particulier du fait de son origine juive.

Néanmoins sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix continue d'écrire, conformément aux souhaits de ses supérieurs.

Elle est ainsi déchargée de ses travaux manuels par sa supérieure au début 1941.

À l'occasion du quatre-centième anniversaire de la naissance de saint Jean de la Croix, sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix entreprend l'étude de sa théologie mystique.

Stein avait préparé la rédaction de ce gros ouvrage par un court essai sur la théologie symbolique du Pseudo-Denys l'Aréopagite, une des sources de la pensée de saint Jean de la Croix,

Elle cherche à comprendre, avec le recul, comment certains arrivent à mieux découvrir Dieu à travers la création, la Bible et leurs expériences de vie, alors que pour d’autres, ces mêmes éléments restent totalement opaques.

Elle intitule son œuvre sur Jean de la Croix Scientia Crucis (La Science de la Croix).

Elle y fait une synthèse de la pensée du carme espagnol avec sa propre étude sur la personne humaine, la liberté et l’intériorité.

Contrairement à ce qui fut dit, les dernières études graphologiques et littéraires montrent que l’œuvre est achevée au moment de l’arrestation d’Édith Stein.

C’est une sorte de synthèse de son cheminement intellectuel et spirituel.

À travers l’expérience de saint Jean de la Croix, elle cherche à trouver les « lois » générales du chemin que peut faire toute intériorité humaine pour parvenir au royaume de la liberté : comment atteindre en soi le point central où chacun peut se décider en pleine liberté.

Cependant Édith Stein cherche à quitter la Hollande afin de partir vers un Carmel en Suisse et vivre sa foi sans la menace des nazis.

Ses démarches restent sans succès car elle est privée du droit d'émigrer.

Elle écrit en juin 1942 : « Depuis des mois, je porte sur mon cœur un petit papier avec la parole du Christ: « Lorsqu'ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre ».

Décès durant la Shoah

Relique de l'habit de Sainte Edith Stein dans la cathédrale de Spire

Par p. schmelzle — Photographie personnelle, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11373925

Face à l'augmentation de l'antisémitisme en Hollande, les évêques néerlandais décident, contre l'avis du pouvoir en place, de condamner les actes antisémites par la lecture lors de l'homélie d'une lettre pastorale dans les églises le 26 juillet 1942.

Suite à cette lettre, un décret du 30 juillet 1942 conduit à l'arrestation des « Juifs de religion catholique ».

Elle est arrêtée le 2 août 1942 par les S.S. avec sa sœur Rosa et tous les Juifs ayant reçu le baptême catholique. Ses dernières paroles sont, d'après un témoin, pour sa sœur « Viens, nous partons pour notre peuple ».

Elle est détenue avec sa sœur dans le camp de transit d'Amersfoort, puis celui de Westerbork.

Elle y retrouve deux de ses amies et « filles » spirituelles, deux jeunes filles juives devenues catholiques : Ruth Kantorowicz et Alice Reis.

Au camp de Westerbork, elle croise une autre grande mystique juive du XXe siècle, Etty Hillesum, qui vient d’être embauchée par le Conseil juif du camp pour aider à l’enregistrement.

Cette dernière consigne dans son Journal la présence d’une carmélite avec une étoile jaune et de tout un groupe de religieux et religieuses se réunissant pour la prière dans le sinistre décor des baraques.

Un juif qui put échapper à la déportation raconte : « Sœur Bénédicte allait au-devant des femmes pour leur apporter aide, consolation et réconfort, comme un ange, s’occupant de la toilette, de l’alimentation et des soins de petits enfants […] abandonnés depuis des jours.

Elle donnait le témoignage d’un amour immense qui a frappé d’étonnement tout le monde ».

À l’aube du 7 août, Edith et sa sœur Rosa font partie d'un convoi de 987 juifs qui part pour Auschwitz, en Pologne, où elles sont assassinées deux jours plus tard dans une chambre à gaz.

Héritage

Théologie d’Édith Stein

Vision de la Femme

Mémorial de l'abbaye de Beuron en Allemagne

Par Photo: Andreas Praefcke — Photographie personnelle, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2512259

Édith Stein a très tôt été marquée par sa condition féminine.

Première femme Docteur ès philosophie d’Allemagne, elle s’est engagée personnellement afin de défendre la possibilité pour les femmes d’aller à l’université et d’y enseigner, malgré les nombreuses réticences du début du XXe siècle.

Sa conversion va l’engager sur une autre voie.

Elle comprend alors que les revendications féministes ne suffisent pas ; le vrai féminisme consiste à vouloir non pas une femme « masculinisée » ou qui tende à se passer de l’homme, mais une femme complémentaire de l’homme par la libre et complète réalisation de sa nature originale. Edith Stein a donc développé une théologie catholique de la femme, à travers de nombreuses conférences dans toute l’Allemagne.

Certaines de ses conférences ont été regroupées en français dans un premier recueil La Femme et sa destinée, suivi en français de La femme. Ces livres abordent de nombreux thèmes comme l’éducation de la femme, sa vocation, son statut particulier. À partir d’une analyse philosophique, Edith Stein affirme l’unité de l’humanité, puis une différenciation des sexes : après avoir créé l’homme, Dieu a voulu lui donner « une aide qui lui corresponde…, comme une main correspond à l’autre main. » La séparation des sexes postule donc la complémentarité des vocations masculine et féminine. Dans la procréation et l’éducation des enfants, « la femme, unie à l’enfant par des liens plus sensibles du point de vue physique comme du point de vue de l’âme, trouve sa première mission, et l’homme est placé à ses côtés pour l’aider et la protéger ». Mais la femme a aussi trois vocations fondamentales : « l’épanouissement de son humanité, de sa féminité et de son individualité ». Tournée vers les êtres et le vivant, et douée d’intuition, la femme a la capacité de saisir l’être concret dans sa particularité et dans sa valeur propre, mais aussi dans sa totalité. En se fondant sur le récit de la Genèse et de l’Évangile, démarche reprise par Jean-Paul II dans son magistère, elle prend la Vierge Marie pour modèle, et affirme son rôle essentiel dans l’éducation. Cependant, elle nie l’opposition qui a cours à son époque affirmant que les femmes doivent se cantonner à la seule sphère familiale et affirme que la vocation de la femme peut être une vie professionnelle : « Le but qui consiste à développer les capacités professionnelles, but auquel il est bon d’aspirer dans l’intérêt du sain développement de la personnalité individuelle, correspond également aux exigences sociales qui réclament l’intégration des forces féminines dans la vie du peuple et de l’État ». C’est dans cet esprit qu’Edith Stein a décrit devant des institutrices catholiques de Bavière, dans une conférence en 1928, « le rôle de la femme dans la vie nationale ». Cette affirmation est d’autant plus forte qu’elle considère comme une perversion de la vocation féminine la vie des « jeunes filles de bonnes familles et des femmes oisives des classes possédantes ».

Elle affirme, en s’appuyant sur saint Thomas d'Aquin, qu’il existe des professions naturelles de la femme, s'appuyant sur des prédispositions féminines. Prédispositions qui n’empêchent pas une singularité et des dispositions singulières, comme chez les hommes. En parlant de l’Éthique des professions féminines, elle a voulu montrer que la profession devait être conçue comme le vrai moyen de l’unification du moi. Elle affirme qu’« un authentique métier féminin, c'est un métier qui permet à l’âme féminine de s’épanouir pleinement ». La femme doit donc se réaliser dans sa profession en recherchant ce qui est le plus dans sa vocation. Elle doit veiller à conserver « une éthique féminine » dans sa profession, en prenant la Vierge Marie comme modèle de la Femme et dans sa destinée.

Cette réalisation doit aussi comprendre une mission spirituelle de la femme, qui se réalise par la vie en Dieu, la prière et les sacrements. Dans cette logique elle critique le manque d’instruction des femmes, et le manque d’enseignement du catéchisme auprès des femmes, l’éducation se focalisant trop sur la piété. Elle affirme ainsi que « la foi n’est pas une affaire d’imagination, ni un sentiment de piété mais une préhension intellectuelle ». Elle mettra en garde les institutions religieuses, qui, dans l’éducation religieuse, utilisaient trop souvent des moyens coercitifs afin de développer la piété. La foi ne pouvant s’obtenir qu’en vertu de la Grâce, elle affirme la nécessité non pas des contrôles mais de l’exemple dans l’éducation des filles.

Edith Stein la première a su donner une image vraie de la femme et a montré l’importance de sa valeur intrinsèque pour la vie d’un peuple : cette valeur consiste en son « aptitude à découvrir des capacités personnelles dont elle fera bénéficier le foyer domestique, ainsi que l’Église et la société ». Cette théologie spécifique à la condition féminine était quasiment inexistante dans l’enseignement catholique ; Jean-Paul II, peut-être influencé par l’analyse d’Édith Stein, la développera dans sa lettre apostolique Mulieris dignitatem.

Vision du judaïsme

Vitrail d'Alois Plum représentant Édith Stein et Maximilien Kolbe à Cassel

Par Anne-Madeleine Plum — Photograph of original work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7130588

La vision du judaïsme d’Édith Stein évolue tout au long de sa vie.

Née dans une famille juive, elle abandonne sa foi juive, pour devenir athée, ou en tout cas non pratiquante et agnostique, dès l’adolescence.

Cet athéisme est remis en question par sa rencontre du Christ.

Cette conversion conduit Édith Stein à un approfondissement de sa foi et à se ré-approprier progressivement ses racines juives et à exprimer sa foi chrétienne d’une manière originale.

Edith Stein ne renie pas son origine juive, mais l’assume, en se considérant toujours comme appartenant au peuple juif.

Elle considère ainsi que Jésus de Nazareth est un juif pratiquant, comme ses disciples des premiers temps.

Il en va de même de l’Église, le groupe actuel de ses disciples.

L’Église doit donc rester pleinement consciente de cet enracinement et doit être solidaire du peuple juif persécuté.

Ainsi c’est cette réflexion et cette filiation qui conduisent Édith Stein à écrire au Pape Pie X contre l’antisémitisme, et à agir contre l’antisémitisme tout au long de sa vie.

Elle revendique par ailleurs son héritage juif, par exemple en 1932.

Lors d'un séjour à Paris, elle parle « des nôtres » ou de « nous » lorsqu'elle parle de ses amis philosophes juifs, ce qu'elle fera continument tout au long de sa vie.

Dans son œuvre présentée comme autobiographique Vie d’une famille juive, Édith Stein veut, selon l’avant-propos, produire une réfutation de l’antisémitisme nazi à travers la présentation de la vie de sa famille et de ses amis juifs, dont elle est totalement solidaire, cherchant à faire disparaître les préjugés antisémites.

Cet héritage est vécu par Édith Stein de façon plus personnelle ; elle écrit ainsi en 1932 : « J'avais entendu parler de mesures sévères prises à l'encontre des Juifs, mais à ce moment-là l'idée se fit jour en moi, soudainement, que Dieu venait à nouveau de poser lourdement sa main sur mon peuple et que le destin de ce peuple était aussi le mien ». Elle écrit La Prière de l'Église, où elle réaffirme le lien profond, vital, entre le catholicisme et les juifs, affirmant que « le Christ priait à la manière d'un Juif pieux, fidèle à la Loi ».

Elle affirme dans la même logique qu'il existe une richesse passée et présente de la liturgie juive.

Richesse qui préfigure la richesse de la liturgie catholique.

En cela, l'œuvre d'Edith Stein est prophétique, elle annonce les avancées du Concile Vatican II et de l'amitié judéo-chrétienne qui suivra.

Enfin sa mort, qu’elle veut vivre comme un holocauste pour « son peuple », montre son attachement profond à ce lien entre christianisme et judaïsme.

Elle ne renie pas sa foi catholique, mais s’identifie au Christ, qui meurt pour ses disciples.

Édith Stein fait donc de même, en partant aux camps en tant que juive.

Le pape Jean-Paul II dans l'homélie de sa béatification affirmera qu'il n'y a pas de contradiction pour Edith Stein dans sa foi : « Pour Edith Stein, le baptême chrétien n'était pas une façon de briser avec son héritage juif.

Tout au contraire elle déclara : « J'avais abandonné la pratique de la religion juive dès l'âge de quatorze ans. Mon retour à Dieu me permit de me sentir à nouveau juive ».

Elle a toujours été consciente du fait qu'elle était liée au Christ « non seulement par la spiritualité, mais aussi par le sang. » (...)

Dans les camps d'extermination, elle mourut en fille d'Israël « pour la gloire du Très Saint Nom et, à la fois, en tant que sœur Teresa Benedicta de la Croix, c'est-à-dire, « bénie par la Croix » ».

Théologie de la Croix

Edith Stein a développé une spiritualité particulière centrée autour de la Passion du Christ.

Dès le début de sa conversion elle est frappée par le mystère de la souffrance à travers la mort de son ami Adolf Reinach.

Elle découvre comment sa jeune veuve assume l'épreuve dans l'espérance chrétienne.

Edith Stein a été touchée par l'expérience de la foi vécue dans l'épreuve.

Une fois au Carmel elle prendra le nom de sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix montrant par là-même l'importance pour elle de la théologie de la Croix.

La rédaction de La Science de la Croix, sur la spiritualité de Jean de la Croix, permettra à Edith Stein de développer une théologie de la Croix.

La Croix est, selon Edith Stein, « cette vérité ... enfouie dans l'âme à la manière d'un grain de blé qui pousse ses racines et croît. Elle marque l'âme d'une empreinte spéciale qui la détermine dans sa conduite à tel point que cette âme rayonne au dehors et se fait connaître par tout son comportement ».

Pour Edith Stein la science de la Croix consiste en l'imitation du Christ, homme des douleurs.

La souffrance décrite par Jean de la Croix dans La Nuit obscure est une participation à la Passion du Christ et à « la souffrance la plus profonde celle de l'abandon de Dieu ».

Jean de la Croix affirme que pour entrer dans« la richesse de la sagesse de Dieu, il faut entrer par la porte : cette porte est la croix et elle est étroite ».

Pour Edith Stein, la science de la Croix est la possibilité de s'unir à Dieu : l'âme ne peut ainsi s'unir que si « elle a été purifiée auparavant par un brasier de souffrances intérieures et extérieures et d'après les plans de la Sagesse Divine.

Nul ne peut en cette vie obtenir une connaissance même limitée des mystères, sans avoir beaucoup souffert ».

Ces souffrances sont considérées par Edith Stein comme le « feu de l'expiation ».

Jésus en venant sur la terre a pris le fardeau des péchés de l'homme.

Les souffrances du Christ tout au long de sa vie et accentuées au Jardin des Oliviers sont le signe de la douleur qu'il éprouve dans ce délaissement de Dieu.

La mort du Christ, sommet de souffrance, marque aussi la fin de ses souffrances et la possibilité d'union de l'Amour éternel, Union de la Trinité.

Pour Edith Stein, après la nuit obscure qui est purification du coeur, nous accédons à l'Union divine.

Edith Stein affirme ainsi qu'« On ne peut acquérir une scientia crucis que si l'on commence à souffrir vraiment du poids de la croix.

Dès le premier instant, j'en ai eu la conviction intime et j'ai dit du fond du cœur: Ave Crux, spes unica » il ne faut pas pour autant avoir une vision doloriste de ce que dit Edith Stein : le but est bien la joie d'un amour vécu en plénitude.

Tout doit mener à l'amour : "Il est à peine besoin de parler de l'amour : tout l'enseignement de saint Jean de la Croix est un enseignement de l'amour, une manière d'indiquer comment l'âme peut parvenir à être transformée en Dieu, qui est l'Amour".

Du reste, saint Jean de la Croix n'utilise pas l'expression "science de la croix" mais "science d'amour".

Un des plus beaux poèmes d'Edith Stein porte sur la joie de l'Esprit Saint :

"Es-tu le doux cantique de l'amour

et du respect sacré qui retentit sans fin

autour du trône de la Trinité sainte,

symphonie où résonne

la note pure donnée par chaque créature ?

le son harmonieux

l'accord unanime des membres et de la Tête,

dans lequel chacun au comble de la joie

découvre le sens mystérieux de son être

et le laisse jaillir en cri de jubilation,

rendu libre

en participant à ton propre jaillissement :

Saint-Esprit, jubilation éternelle" (Cf Malgré la nuit)

Cette science de la croix conduira Edith Stein à vouloir s'offrir et souffrir en s'unissant au Christ.

Dès 1930, elle écrira « je ressens combien est faible l'influence directe, cela aiguise en moi le sentiment de l'urgence de l'holocaustum personnel. ».

La rédaction de son testament confirmera la volonté d'Edith Stein de vivre jusqu'au bout cette science de la Croix, affirmant « accepter déjà maintenant avec joie la mort que Dieu a prévue pour moi dans une parfaite soumission à Sa très Sainte Volonté.

Je demande au Seigneur d'accepter ma vie et ma mort pour son honneur et Sa gloire ».

Philosophie d'Edith Stein

Philosophant

en phénoménologue, Édith Stein a été hantée depuis ses débuts par le

problème ontologique et épistémologique. Devenue catholique, elle

approfondit les philosophies chrétiennes, thomisme, augustinisme et

scotisme ; dans les débats qui eurent lieu au cours des Journées

d’Études de Juvisy, en septembre 1932, elle s’inscrit parmi les

défenseurs de la philosophie chrétienne comme Étienne Gilson, Jacques Maritain ou Maurice Blondel. La controverse portait alors sur la façon de concevoir les rapports entre ce que nous savons (épistémé) et ce que nous croyons (doxa),

entre raison et révélation, savoir et foi, philosophie et théologie.

Edith Stein croit nécessaire de faire dialoguer la philosophie médiévale

avec la phénoménologie ; dans cette optique, elle traduit les Quæstiones disputatæ de veritate de saint Thomas d'Aquin et écrit La Phénoménologie de Husserl et la philosophie de saint Thomas d’Aquin, Essai de confrontation ; dans cet ouvrage, elle souligne la nécessaire collaboration entre philosophie et théologie : « On

ne peut arriver à une interprétation rationnelle du monde, c’est-à-dire

à une métaphysique, qu’au moyen de la coopération entre raison

naturelle et raison surnaturelle ». Sa découverte de la scolastique lui fait envisager le projet d’une « intégration » ou d’une « fusion » de certaines intuitions de la philosophie médiévale et de la philosophie moderne, à l’imitation du Père Erich Przywara dont c’était également la volonté : Edith Stein et Erich Przywara cherchent tous deux à faire dialoguer l’ordre de l’être et l’ordre du sens, en d’autres termes l’ontique et le noétique. La philosophie moderne qu’elle conçoit et expose dans L'Être fini et l'Être éternel,

achevé en 1936, s’inscrit dans une optique résolument englobante et une

scientificité propre à la rationalité moderne. La philosophie doit en

effet être considérée, selon Edith Stein, non pas comme une sagesse mais

comme la science par excellence : cette science idéale reposera à la

fois sur la vérité logique, domaine de la science actuelle, et sur la

vérité ontologique et transcendantale, à l’image de la pensée médiévale

enracinée dans une théorie de l’être. La problématique des

transcendantaux occupe d’ailleurs le chapitre central de L'Être fini et l'Être éternel.

Edith Stein propose alors la définition suivante de la philosophie chrétienne :

« La philosophie chrétienne n’est pas seulement le nom pour désigner le comportement des philosophes chrétiens, ni la désignation de l’ensemble des doctrines de penseurs chrétiens — mais elle signifie en plus l’idéal d’un perfectum opus rationis qui aurait réussi à embrasser dans une unité l’ensemble de ce que la raison naturelle et la révélation nous rendent accessible. »

— L'Être fini et l'Être éternel, p. 32.

Le recours à la révélation chrétienne est exigé par la faiblesse structurelle de la raison naturelle, faiblesse qui tient à sa finitude même. Laissée à ses propres forces, la raison humaine est incapable de prouver l’existence de Dieu, ou de résoudre la question de l’origine de l’âme. Toute connaissance de Dieu est en effet grâce. Cette faiblesse de la raison humaine est la conséquence logique de la doctrine d’Edith Stein sur la création, marquée par le signe de la contingence radicale.

« Si par contre, la philosophie s’approprie les réponses trouvées dans la doctrine de la foi afin de parvenir ainsi à une connaissance plus ample de l’étant, nous nous trouvons devant une philosophie chrétienne utilisant la foi comme source de connaissance. Ce n’est plus une philosophie pure et autonome. Cependant, il ne semble pas justifié de lui conférer maintenant le nom de théologie. »

— L'Être fini et l'Être éternel, p. 31.

La foi étant donc admise comme source de connaissance, la philosophie peut dès lors emprunter certaines données à la théologie. La science parfaite pour Edith Stein correspond à ce que la tradition chrétienne nomme « vision béatifique » ou « vision en Dieu ». Une invitation est donc lancée à la raison humaine de prendre conscience de ses limites, et de s’ouvrir à tout ce qui pourrait y remédier ; à condition de se départir de ses préjugés défavorables envers la philosophie chrétienne, un incroyant pourra, sans adopter les vérités de foi, les prendre en compte à titre d’hypothèses pour vérifier ensuite la validité de leurs conséquences. Le théologien Marcel-Jacques Dubois salue l’originalité de cette conception de la philosophie chrétienne, « dans la lignée du credo ut intelligam » de saint Augustin.

L’âme humaine

En référence à l’œuvre de sainte Thérèse d'Avila, Le Château intérieur, Edith Stein écrit à partir de 1935 un commentaire intitulé Le Château de l’âme, et publié au chapitre VII de L’Être fini et l’Être éternel. Elle y soulève la question suivante : « Qu’est-ce que l’âme humaine dans sa structure et dans son devenir ? » À la différence de saint Thomas d'Aquin, elle considère que l’âme n’est pas simplement réductible à un quelque chose : elle est un étant, c’est-à-dire un quelque chose rempli. Car il faut considérer l’âme dans son appartenance au monde de l’esprit, sa vie signifiante et son aptitude à produire du sens. Elle reconnaît la qualité religieuse de l’âme humaine, du fait de la relation entre Dieu et nous ; mais le centre de l’âme est aussi le lieu qui nous permet d’entrer en relation avec le monde et avec les personnes, en vérité, dans la connaissance et dans l’amour. C’est à partir du centre de l’âme que se réalise « la conquête progressive d’une attitude plus pure et plus adéquate face au monde […] La fin montre bien, écrit-elle, qu’est finalement rendue à l’âme toute sa puissance d’agir naturelle pour qu’elle puisse œuvrer au service du Seigneur ».

Empathie

L'empathie, ou Einfühlung, est un terme emprunté par Husserl à Theodor Lipps, désignant l’expérience intersubjective. La thèse d'Édith Stein adopte un point de vue différent du philosophe Theodor Lipps. Elle analyse l'empathie comme le don d'intuition et de rigueur qui permet de saisir ce que vit l'autre en lui-même. L'empathie peut permettre à la personne humaine, considérée comme un univers en soi, de s'enrichir et d'apprendre à se connaître au contact des autres. Ainsi, nous pouvons éprouver de l'empathie pour ce que nous n’avons pas vécu par expérience et qui ne fait pas partie de notre structure personnelle, par exemple être incroyant et pourtant comprendre qu’on puisse tout sacrifier à sa foi. C’est ce qu’Édith Stein appelle « une représentation vide »17. Mais aussi « par l'empathie, je peux vivre des valeurs et découvrir des strates correspondantes de ma personne, qui n'ont pas encore eu l'occasion d'être dévoilées par ce que j'ai vécu de manière originaire. Celui qui n'a jamais vu le danger de près peut, en réalisant la situation d'un autre par empathie, découvrir qu'il est lui-même lâche ou courageux. En revanche, ce qui contredit ma propre structure d'expériences, je ne peux pas le « remplir » mais je peux me le représenter de manière vide, abstraite ». De cette analyse, Édith Stein affirme que « seul celui qui vit lui-même comme personne, comme unité de sens, peut comprendre d'autres personnes ».

C'est l'ouverture aux autres qui permet ainsi de mieux connaître la réalité. Celle-ci ne peut donc pas se fonder uniquement sur le moi pour atteindre la connaissance mais a besoin d'accepter les choses extérieures comme elles sont, ouvrant ainsi la porte à une plus grande connaissance des choses, sinon « nous nous emmurons dans la prison de nos particularismes ».

Postérité

Reconnaissance posthume

Canonisation

Édith Stein est béatifiée par Jean-Paul II, le 1er mai 1987, à Cologne, pour l’héroïsme de sa vie et sa mort en martyre, assassinée « ex odio fidei » (en haine de sa foi catholique).

Avec sa béatification dans la cathédrale de Cologne l’Église honore, comme le dit le pape Jean-Paul II, « une fille d’Israël, qui pendant les persécutions des nazis est demeurée unie avec foi et amour au Seigneur Crucifié, Jésus Christ, telle une catholique, et à son peuple telle une Juive».

Cette homélie de Jean-Paul II montre l'importance reconnue du peuple juif et de la tradition hébraïque dans la vie d'Edith Stein.

Elle est par la suite canonisée par le pape Jean-Paul II le 11 octobre 1998 et proclamée co-patronne de l’Europe le 1er octobre 1999.

Le 11 octobre 2006, le pape Benoît XVI bénit une grande statue de sœur Thérèse Bénédicte de la Croix placée dans la partie extérieure de l’abside de la basilique Saint-Pierre du Vatican dans une niche entre les patrons de l’Europe.

Benoît XVI cite par ailleurs en exemple Édith Stein dans son discours lors de sa visite à Auschwitz le 28 mai 2006 affirmant : « de là apparaît devant nous le visage d'Édith Stein, Thérèse Bénédicte de la Croix : juive et allemande, disparue, avec sa sœur, dans l'horreur de la nuit du camp de concentration allemand-nazi ; comme chrétienne et juive, elle accepta de mourir avec son peuple et pour son peuple (...) mais aujourd'hui, nous les reconnaissons en revanche avec gratitude comme les témoins de la vérité et du bien, qui, même au sein de notre peuple, n'avaient pas disparu.

Remercions ces personnes, car elles ne se sont pas soumises au pouvoir du mal, et elles apparaissent à présent devant nous comme des lumières dans une nuit de ténèbres ».

Deux motifs ont été avancés pour expliquer la béatification d'Edith Stein : le premier est celui de la reconnaissance de sa vie vertueuse, le second est celui du martyre.

La canonisation d’Édith Stein est obtenue après la guérison miraculeuse, au General Hospital de Massachusetts, de la petite Teresa Benedicta McCarty, née le jour anniversaire de la mort d’Edith Stein. À la suite de cette canonisation, en 1998 une polémique est née, certains reprochant au pape Jean-Paul II d'avoir voulu remettre en cause la spécificité de la Shoah. Ainsi des personnalités juives ont critiqué le pape lui demandant d’annuler la canonisation, qu’ils considéraient comme une tentative pour réaliser la « christianisation de la Shoah ». Cette polémique semble en partie due à une mauvaise interprétation du discours du pape Jean-Paul II qui affirma : « En célébrant désormais la mémoire de la nouvelle sainte, nous ne pourrons pas, année après année, ne pas rappeler aussi la Shoah, ce plan féroce d’élimination d’un peuple qui coûta la vie à des millions de frères et sœurs juifs ». Certains ont cru y voir l’institution d’une journée commémorant la Shoah, or cette journée n’a jamais été instituée et les propos ont sans doute été sur-interprétés.

Fête

La fête d'Édith Stein est fixée au 9 août.

Sa fête a rang de mémoire dans l'Ordre du Carmel, sauf en Europe, où en tant que co-patronne, sa mémoire, pour toute l'Église, a rang de fête.

Hommages

En 2008, Édith Stein entre au « Walhalla », mémorial des personnalités marquantes de la civilisation allemande.

La chaîne télévisée publique allemande ZDF consacra une émission entière sur Édith Stein dans le cadre d'Unsere Besten, consacrant les plus grands Allemands de tous les temps.

Deux films racontent sa vie : La Septième demeure (1995) dans lequel Maia Morgenstern joue le rôle d'Édith Stein et A Rose in Winter (2018) réalisé par Joshua Sinclair.

En 2014, la paroisse de Bayeux fait l'acquisition d'une nouvelle cloche, nommée « Thérèse-Bénédicte », en hommage à Édith Stein.

À Vienne, la maison Edith-Stein-Haus, située au numéro 8 de la Ebendorferstraße, est le site principal de la paroisse universitaire catholique et de l'aumônerie universitaire de l'archidiocèse de Vienne. Dans l'esprit du modèle de Karl Strobl de « maison d'étudiants catholique », la maison abrite également une chapelle dédiée à Édith Stein ainsi qu'un foyer pour environ 90 étudiantes et étudiants.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Edith_Stein

En savoir plus :

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_19981011_edith_stein_fr.html

http://www.1000questions.net/fr/chroniq/femmes2.html

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire