Saint Fulrade (8ème s.)

Confesseur

Une statue de Fulrad érigée le 28 juillet 1963 à Lièpvre

(œuvre du sculpteur F. Schické)

Par Christian Amet — Travail personnel, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=245332

Fulrad ou Fulrade, né en 710 et mort le 16 juillet 784, était le 14e abbé de Saint-Denis.

Il était également conseiller et chapelain des rois carolingiens, puis archiprêtre des royaumes d'Austrasie, de Neustrie et de Bourgogne.

Fulrad fut le principal artisan de la fortune immobilière de Saint-Denis.

Il obtint d’importants privilèges fiscaux et l’immunité, ce qui devait assurer un développement rapide de l’abbaye.

Il fit restituer les biens sécularisés de Charles Martel.

Il rattacha enfin au patrimoine de l’abbaye de Saint-Denis ses immenses propriétés en Alsace, Lorraine et en Alémanie, domaines qu’il avait reçus de Pépin le Bref, Carloman et Charlemagne en échange de ses services « d’ordre diplomatiques » ainsi que de sa famille ou qu'il avait achetés.

Il a été mêlé aux plus grandes affaires du royaume des Francs, dont la soumission du royaume des Lombards et l'avènement de l'empire de Charlemagne.

Origine de Fulrad

Vitrail de gauche représentant Fulrad avec mitre et crosse d'évêque dans l'église de Saint-Hippolyte (Haut-Rhin)

Par Bernard Chenal — Oeuvre personnelle - Copyleft sous licence GFDL, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3469131

Fulrad fut sans doute l’un des plus importants personnages du haut Moyen Âge.

Il est pourtant resté dans l’ombre, ne recueillant pas les honneurs des manuels scolaires ou des historiens, préférant à la gloire un cheminement plus modeste et tout entier dévoué à l’accomplissement de son idéal et de sa foi.

Un travail d’ensemble, certes insuffisant, lui fut consacré au début du XXe siècle.

Les chercheurs l’oublient ensuite pendant cinquante ans.

Dans les années cinquante et dans les décennies suivantes, Fulrad trouvera quelque grâce, notamment en Allemagne ou certains historiens lui consacreront quelques travaux.

Son nom est mentionné dans plusieurs dictionnaires biographiques et historiques.

Portrait de l'abbé Fulrad peint par Robert Gall au début du XXe siècle se trouvant dans la cave viticole de Huber & Bleger à Saint-Hippolyte (Haut-Rhin)

Le père de Fulrad, Riculfe comte d’Alsace, Franc d’origine reçoit probablement d’immenses biens de Pépin le Bref confisqués aux Etichonides qui se trouvaient aux alentours de Kintzheim-Saint-Hippolyte.

L’ensemble de ces terres dépendait du domaine « d’Andaldovillare ».

Sa mère Ermengarde, femme très pieuse, prend soin de l’éducation de Fulrad.

Il a deux frères Gausbert et Boniface et une sœur Waldrade.

Ses parents jouissaient en Alsace d’une haute considération due à leur haut rang dans la dynastie franque.

On prétend aussi qu’il a une certaine parenté avec sainte Odile, mais les preuves manquent.

Adolescent, il est le témoin des misères et des guerres qui ensanglantent le VIIIe siècle : pays épuisé et ruiné par les Barbares, mœurs légères de l’Église, souffrante ou brimée.

Il est décidé à se mettre au service de l’église pour contribuer à sa puissance et apporter son soutien à Pépin le Bref pour redresser le pays en bute aux querelles incessantes.

Ce dernier donne le coup de barre voulu, en restaurant la tradition religieuse et en renouant avec l’église et la papauté.

Fulrad se lie d’amitié avec saint Boniface qui évangélise la Germanie.

C’est sur l’insistance de saint Boniface que Fulrad reçoit en l’an 750 le titre d’abbé de Saint-Denis de Pépin le Bref.

Il le prend comme conseiller et le charge des missions les plus délicates, le nommant grand aumônier, l’une des premières charges de la cour, le personnage le plus en vue après le roi.

Proche des Pépinides

Il est originaire d’une riche famille des Pépinides.

Il est né en 710 probablement au pays de la Seille (la Mosellane) : l’Austrasie méridionale et non l’Alsace comme on l’a longtemps supposé.

Fulrad est « compatriote » des Carolingiens et aussi originaire de la même région que Pépin le Bref.

C’est pourquoi Pépin le Bref, Carloman et plus tard Charlemagne l’ont choisi pour mener des missions délicates.

Ses négociations et les services qu’il rendit à l’État et à l’Église le placent comme l’un des personnages les plus importants de son temps.

En 750, il est accompagné de Burchard pour rencontrer le pape Zacharie afin de lui faire approuver l’accession au trône franc de Pépin le Bref.

Suite à la réussite de sa mission, Pépin le nomme abbé de Saint-Denis.

Ce choix est également approuvé par le pape Zacharie.

Il noue des alliances avec les Francs.

Il prendra la succession de Amalbert décédé en 749 jusqu’à sa propre mort en 784.

Il fut notamment chargé par Pépin le Bref en l’an 751 d’aller consulter le pape Zacharie pour lui demander d’approuver la déposition de Childéric III et d’approuver l’intronisation de Pépin aux plus hautes fonctions de l’état.

En 755 il rendit au pape au nom de Pépin le Bref l’Exarchat de Ravenne et de la Pentapole.

L’élection de Fulrad à l’abbaye de Saint-Denis

Portrait de l'abbé Fulrad peint par Robert Gall au début du XXe siècle et exposé dans la cave viticole Huber & Bleger à Saint-Hippolyte

Par Bernard Chenal — Oeuvre pesonnelle - Copylfet sous licence GFDL, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3479242

Comment Fulrad fut-il placé à la tête de l’abbaye de Saint-Denis ?

Pépin le Bref lui donna-t-il cette abbaye en récompense des services rendus par lui comme fonctionnaire du palais ?

La chose n’est pas impossible et ce n’est pas un fait isolé dans l’histoire de cette époque.

Fulrad semble avoir été moine à Saint-Denis et appelé par le choix de ses frères à gouverner l'abbaye. Le nécrologe d'Argenteuil en effet le qualifie de « moine de notre congrégation ».

Les religieux de l’abbaye de Saint-Denis avaient le privilège de choisir eux-mêmes et dans la communauté l’abbé qui devait les diriger.

Thierry IV avait en 732 renouvelé les chartes de ses prédécesseurs assurant la liberté des élections abbatiales.

Pépin devait à son tour les confirmer en 768, et Charlemagne en 778. La règle de Saint-Benoît prescrit du reste que l’abbé soit pris parmi les moines et élu par eux.

À quelle date faut-il placer l’élection de Fulrad ?

Le père le Cointe et les bollandistes d’après lui, croient devoir le retarder jusqu’à l’année 757.

Voici leurs raisons : dom Doublet a publié parmi les preuves de son histoire de Saint-Denis une charte accordée le 3 avril 757 à la demande de l’abbé Constramm.

Donc à cette date, Fulrad n’était pas encore abbé de Saint-Denis.

L’existence de ce diplôme confirme une induction tirée du silence gardé par saint-Boniface au sujet de Fulrad.

L’archevêque de Mayence, qui joint si soigneusement le titre d’abbé aux noms de ses correspondants qui le possèdent, appelle l’archichapelain de Pépin « son collègue dans le sacerdoce ».

En 754, date de la lettre de Boniface à Fulrad, celui-ci ne devait pas être abbé de Saint-Denis.

Le diplôme accordé à Constramm change, aux yeux de ces auteurs cette hypothèse en certitude.

Il explique pourquoi les Annales franques disent en racontant l’ambassade à Zacharie : Folradus et non Folradus abbas.

Pourquoi la bulle du 23 février 757 permettant à l’archichapelain de fonder des monastères en France ne l’appelle pas abbé de Saint-Denis, mais simplement abbé (probablement des abbayes qu’il a la permission d’établir).

Ces arguments paraissent suffisants au père Le Cointe pour déclarer que le nom de Fulrad a été interpolé dans toutes les chartes de l’abbaye de Saint-Denis où il parait avant avril 757.

Dom Doublet, qui s’était heurté aux mêmes témoignages contradictoires que le père Le Cointe, avait cependant admis que Fulrad était abbé de Saint-Denis en 750.

Les difficultés précédentes étaient pourtant compliquées pour lui par la confusion entretenue par son homonyme qu’on faisait souvent entre l’abbé de Saint-Denis et de Saint-Quentin.

Pendant la longue période où il se trouvait dans les textes le nom de Fulrad, il rencontrait en même temps d’autres personnages portant eux aussi le titre d’abbé de Saint-Denis : Constramm, Maginaire et Fardulf.

Une hypothèse ingénieuse lui permit de sortir de l’embarras : il imagina que retenu loin de son abbaye par ses missions diplomatiques, l’archichapelain s’était donné pour remplaçants des vice-abbés, dont les noms se trouvaient dans les diplômes.

La distinction des deux Fulrad - sans dissiper toute obscurité - puisqu’un document qualifie Maginaire d'abbé de Saint-Denis du vivant du personnage qui nous occupe - a rendu à peu près inutile la conjecture de Doublet.

Quant à la charte qui porte le nom de ce problématique abbé Constramm, inconnu du reste, elle est manifestement supposée. Mabillon l’avait déjà établi au XVIIe siècle.

C’est le seul acte qui mentionne à cette date le 3 avril 757, la présence de Pépin à Soissons, le seul qui porte une reconnaissance d’un certain Franco, lequel ne figure pas parmi les chanceliers de Pépin, le seul qui nomme Constramm.

De plus, ce diplôme ne présente pas un véritable dispositif : un faussaire malhabile à dû l’improviser pour trancher quelque différend relatif à l’attribution des enfants nés de mariages entre les tenanciers du monastère et des personnes étrangères à ses domaines, mais l’improvisation a été maladroite.

Cette difficulté résolue, le silence gardé par Boniface sur le titre d’abbé dû à Fulrad ne suffit plus à balancer le témoignage formel de nombreuses chartes.

Fulrad gouvernait donc l’abbaye de Saint-Denis le 17 août 750, date à laquelle pour la première fois, il apparaît qualifié d’abbé dans les diplômes de l’abbaye. Depuis combien de temps l’était-il ?

Le 11 février 746, ou plus tôt le 11 février 747, lorsque son prédécesseur Amalbert dirigeait encore Saint-Denis comme le montre un acte lui donnant gain de cause dans un procès avec la femme Christiana.

Le jour de la mort d’Amalbert serait d'après les indications du nécrologe de Saint-Denis le 6 juin 749.

C’est donc aux environs des années 749-750 qu’il faut placer l’élection de Fulrad.

La règle de Saint-Benoît recommandait à l’abbé de ne pas négliger le salut des âmes qui lui étaient confiés pour appliquer la plus grande part de sa sollicitude aux choses temporelles, terrestres et caduques… se souvenant de la parole de l’Écriture : « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné par surcroît ».

Il n’y a aucune probabilité que Fulrad ait négligé ce qui était la partie principale de son emploi : le salut et la perfection de ses subordonnés ; mais il s’est appliqué avec succès à sauvegarder aussi les intérêts temporels de son monastère : c’était du reste un de ses devoirs.

« À l’abbé appartient le gouvernement, non seulement des moines, mais de tous les tenanciers du couvent, dit un diplôme de Thierry III en faveur de Corbie ; c'est à lui que revient l'administration des biens mobiliers et immobiliers ; comme un bon pasteur, il a la charge de tout ce qui est utile au monastère et aux religieux : à lui de prévoir, de diriger et d'instruire ».

Le principal artisan de la fortune immobilière de Saint-Denis

Vitrail réalisé par les frères Ott de Strasbourg en 1911 représentant Fulrad dans l'église de Lièpvre à gauche du maître-autel

Par I, Nanard68, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2232378

L'une de ses premières tâches fut de rétablir l'ordre temporel dans l'abbaye de Saint-Denis, laquelle avait perdu une importante partie de ses revenus par la faute de ses prédécesseurs et en raison des guerres.

Fulrad craignant que l'abbaye ne tombe dans l'indigence en informa Pépin qui n'était encore que maire du Palais mais qui détenait déjà le pouvoir.

Pépin l'écouta favorablement et nomma aussitôt deux commissaires, Guichinge et Clodion pour accéder à sa demande. Ils parcoururent plusieurs provinces obligeant ceux qui avaient usurpé les biens de l'abbaye de Saint-Denis à les restituer.

Pépin ratifia ensuite la remise des biens que les commissaires avaient pu récupérer.

L'abbé Fulrad recouvra ainsi, sans énormément de peine, plusieurs terres et biens qui avaient été injustement accaparés, causant ainsi d'énormes préjudices à son abbaye.

Parmi le dénombrement de ces biens figuraient la chapelle de la Croix comprenant d'autres dépendances du fief de Solesmes.

Mais tous les biens usurpés ne furent pas récupérés, parce que d'une part les usurpateurs mettaient souvent peu d'empressement à les restituer, soit ils faisaient traîner en longueur les négociations.

Le 10 août 750, Fulrad vint trouver Pépin le Bref à Attigny pour se plaindre de l'abbé de Maroilles nommé Hormond qui détenait injustement la chapelle de la croix.

L'abbé Hormond de son côté alléguait que la possession des biens pour son monastère lui avait été donnée par Robert, un homme de qualité.

Et pour se justifier, il montra des lettres du roi Clotaire. De son côté Fulrad exposait les titre originaux des rois Childebert et Clotaire et le jugement qu'avait rendu Dagobert III en faveur de l'abbé Chillard (710-716) abbé de Saint-Denis.

Les juges nommés par Pépin le Bref pour examiner les pièces furent convaincus de la bonne foi de Fulrad, qui ordonna à l'abbé de Maroilles de remettre incessamment à Saint-Denis les biens en sa possession.

L'année suivante, la neuvième année du règne de Childéric, c'est un autre différent qui est porté à la connaissance de Pépin le Bref qui siégeait à Attigny où il rendait la justice au mois de juin.

Fulrad obtint un arrêt contre une abbesse nommée Ragane qui s'était emparée d'un terrain dans le Talou, dont les anciens propriétaires, Chairebaud et Ailerte son épouse avaient fait présent à l'église de Saint-Denis.

Cet acte fut l'un des derniers que passa Pépin en qualité de maire du palais, car peu après il sera nommé roi à la place de Childéric III qui finira ses jours au monastère de Saint-Bertin où il mourut deux ans plus tard.

Pépin le Bref qui avait beaucoup d'estime pour Fulrad qui l'avait si bien servi, protégea l'abbaye de Saint-Denis contre toutes les tentatives d'usurpation.

Gislemer lui ayant demandé la restitution de l'héritage que sa mère Joba avait légué à Saint-Denis se vit opposer une fin de non recevoir.

Pépin demanda que cet héritage reste entre les mains des moines. Il témoigna la même fermeté envers Gérard, comte de Paris qui prétendait avoir des droits sur la foire de Saint-Denis.

Ce seigneur prétendait avoir des droits sur la foire de Saint-Denis sous prétexte que les religieux de l'abbaye de Saint-Denis avaient confié autrefois à Soanachilde et à Gairefroy comtes de Paris, pendant les périodes de troubles, de lever quatre deniers sur chaque marchand.

Il soutenait qu'il était de l'intérêt du roi de ne pas abandonner un droit qui faisait partie de son propre domaine.

Fulrad pour lui répondre, présenta les titres se rapportant à cette foire, signés par Dagobert et confirmés par Clovis II et ses successeurs.

Il présenta par la même occasion un jugement rendu en faveur de l'abbaye par Childebert III contre les agents de Grimoald maire du Palais. Pépin, après avoir fait examiner les pièces, trancha en faveur de l'abbaye et interdit à tous juges et autres personnes d'exercer des représailles ou de lever des impôts sur les marchands de la foire de Saint-Denis.

Le comte de Paris dut s'incliner et dut abandonner à l'abbaye de Saint-Denis tous les droits et autres droits que le fisc royal pouvait prétendre sur les marchandises.

Peu de temps après Fulrad présenta une autre demande concernant les terres de Taverny qui étaient passées entre les mains de plusieurs personnes à titre de précaire et dont les revenus avaient fortement diminué.

Ces terres appartenaient autrefois à l'abbaye de Saint-Denis et provenaient d'un don que fit un seigneur connu sous le nom de Gontaud.

Pépin trancha une nouvelle fois en faveur de Fulrad et fit signer l'arrêté depuis son palais de Verberie la troisième année de son règne, soit en l'an 754.

Tout cela démontre le crédit que l'abbé Fulrad avait auprès de la cour. Pépin le Bref l'avait déjà honoré de la dignité de maître de sa chapelle qui consistait à prendre soin des jeunes clercs pour les fonctions ecclésiastiques dans la chapelle du palais.

Cette fonction répondait à celle de grand aumônier.

Les évêques devaient résider dans leur diocèse.

Mais Pépin le Bref et Charlemagne accordèrent plutôt cette fonction à des prêtres ou des diacres.

Hincmar rapporte que l'abbé Fulrad eu cette fonction sans être évêque.

Fulrad de par la qualité de son emploi était tenu de suivre la cour. Le roi le côtoyant de très près et l'appréciant de plus en plus, lui confia les plus importantes missions diplomatiques.

Ce fut le cas notamment lorsqu'il s'agissait de soutenir l'Église contre les velléités des Lombards.

Le confident des rois et papes

Fulrad recevant en grand apparat du pape Étienne II, les reliques de saint Hippolyte. Fresque se trouvant dans le chœur, côté Épitre de l'église de Saint-Hippolyte (Haut-Rhin) (œuvre du peintre badois Franz Schilling, 1911)

Par Bernard Chenal — Oeuvre personnelle - Copyleft sous licence GFDL, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3477686

Fulrad, honoré de la confiance des rois Pépin, Carloman, Charlemagne et de celle des papes Étienne II et Adrien Ier, et Paul Ierfut à diverses reprises chargé de hautes missions diplomatiques.

Son nom est intimement lié aux grands évènements qui amenèrent la disparition du Royaume des Lombards et la fondation de l'empire de Charlemagne.

Il fait reconstruire l'abbaye sur le modèle de Saint-Pierre de Rome. Fulrad est responsable de la chapelle royale en 751.

Il retourne plusieurs fois en Italie pour le compte du roi carolingien.

Fin décembre 753 ou janvier 754 et pendant trois années, l'abbé Fulrad va être employé au service direct du pape Étienne II.

Il va être mêlé à tous les évènements d'où sortira le pouvoir temporel des papes.

Le 29 juillet 755, Fulrad accompagne le pape Étienne II à Rome après la première expédition carolingienne en Italie.

Après son retour de cette expédition Pépin le Bref octroie également le château de Saint Mihiel dans le pagus verdinensis avec toutes les dépendances.

Le pape Étienne II meurt le 26 avril 757 sans avoir pu achever le monastère et l'église qu'il faisait bâtir dans Rome afin d'y mettre les reliques de saint Denis qu'il avait fait venir de France.

C'est son frère Paul (757-767) qui acheva les travaux et qui fit venir des moines grecs.

Il existe six bulles de papes accordés à Fulrad : quatre sont signés d'Étienne II en 757, deux d'Adrien Ier, l'un de 781, l'autre d'une date incertaine, peut-être 774.

Le pape Étienne II parle de Fulrad en des termes très louangeurs, l'appelant son très cher fils, l'homme aimé de Dieu (Deo amabilis), puis il lui accorde ainsi qu'à ses successeurs le droit de fonder autant de monastères qu'il lui plaira avec le soutien du Saint-Siège.

La permission du pape Étienne II est contenue dans une bulle du 26 février 757 dans laquelle il accorde à Fulrad l'autorisation de bâtir des monastères sur ses propres terres, soit qu'il les eût achetées, soit qu'il les eût héritées de ses parents.

Il exempt également de la juridiction épiscopale et soumet à celle du Saint-Siège tous ceux, que cet abbé a bâtis ou pourrait faire bâtir dans l'étendue du royaume de France.

Le pape Zacharie qui le considérait comme un fidèle serviteur au service du pape et de l'Église lui marqua sa reconnaissance en lui accordant plusieurs privilèges.

Outre celle de fonder autant de monastères qu'il lui plaira, le pape lui accorda le droit d'élire son propre évêque pour l'abbaye de Saint-Denis et d'exercer ses prérogatives sur les simples prêtres et les privilèges dont jouissaient depuis 300 ans l'église Saint-Martin de Tours.

La seconde bulle accordée à la demande de Pépin le Bref permet à Fulrad d'user de certaines faveurs, telles que les habits que portaient les prélats ou de parer son cheval d'un ornement de cérémonie, usage qui n'est plus en vigueur aujourd'hui, sauf en cas de décès d'un important personnage.

Cette marque de distinction sera accordée lors du décès de l'abbé Fulrad ou son cercueil sera recouvert de l'apparat de l'ornement de cérémonie.

La troisième permission donne à Fulrad la possibilité de porter la dalmatique à six diacres au moment où il officiera sur l'autel.

À ces privilèges s'ajoutent le pouvoir que le pape donne à Fulrad de consacrer les autels et le saint chrême et d'interdire à tout évêque ou laïques d'ordonner un évêque sans son consentement et celui de Pépin le Bref.

C'est au cours d'un de ses séjours à Rome que Fulrad reçu des reliques des saints Alexandre et Hippolyte.

Le premier fut identifié, à tort ou à raison, avec le pape Alexandre, qui vécut au début du IIe siècle et qui était honoré comme martyr ; le second était une des gloires littéraires de l'Église antique : antipape pendant quelque temps, il avait péri en déportation durant la persécution de Maximin le Thrace en 235.

L'année où Fulrad reçut les reliques de saint Alexandre et de saint Alexandre n'est pas connue.

Fulrad a été à Rome au moins trois fois sous le règne de Pépin le Bref : en 750, 754 et en 756-757 et aussi à l'époque de Charlemagne entre 772 et 778.

Sous Charlemagne Fulrad reçut également les reliques de saint Cucufat.

Ce dernier est un martyr honoré à Barcelone, dont les ossements ou une partie ont été amenés en Gaule par les Espagnols fuyant les Musulmans et donnés à Fulrad.

Les reliques de saint Alexandre et de saint Cucufat furent placées dans l'église du monastère de Lièpvre et ceux de saint Hippolyte dans l'église du prieuré du même nom.

Au temps de Louis le Pieux, l'abbé Hilduin (814-840) fit transférer à l'abbaye de Saint-Denis les reliques de saint Hippolyte et de saint Cucufat, ne laissant semble-t-il que quelques fragments sur place. Ces translations furent célébrées en grande pompe.

Le transfert des reliques de saint Cucufat de Lièpvre à Saint-Denis aurait été effectué en 835.

Ces bulles papales ont fait l'objet de vives critiques, mais Mabillon qui les a examinées les réhabilitent en affirmant qu'elles sont authentiques.

Le nouveau Traité de Diplomatie se range aussi du côté de Mabillon. Ces bulles papales démontrent en tout cas que le pape accordait à Fulrad sa plus grande confiance.

On dit même qu'à son retour à la cour de France, Fulrad fut nommé Apocrisiaire, ou comme ont dit aujourd'hui, nonce apostolique du Saint-Siège, dont les papes ont quelquefois honoré les Archichapelains.

En 757 au décès d'Étienne II c'est son frère Paul Ier qui le remplacera.

Il demandera à Pépin le Bref de continuer à lui accorder son soutien et à Fulrad d'être à ses côtés.

Le pape Adrien Ier (772-795) qui succéda à Paul Ier confirme tous les privilèges accordés par Étienne II en 757.

Homme d'État et diplomate

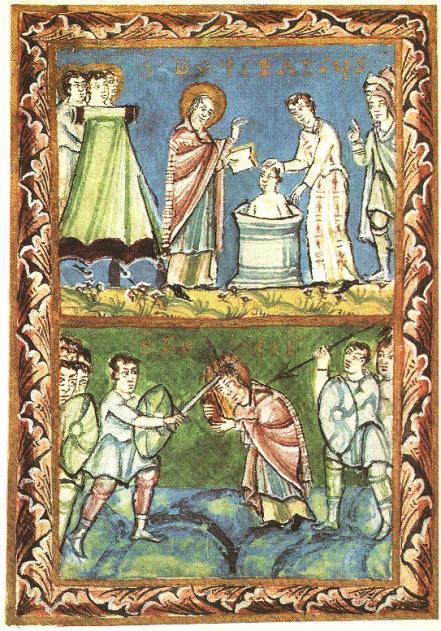

Saint Boniface baptisant un converti (abbaye de Fulda XIe siècle)

Le nom de Fulrad est resté célèbre car il a eu les honneurs et les faveurs de plusieurs rois (Pépin le Bref, Carloman, et Charlemagne) et plusieurs papes (Zacharie, Étienne II, Paul Ier, Adrien Ier).

On lui confia les missions les plus délicates qu'il entreprit avec sagesse et persévérance confirmant tout le succès d'une politique au service du royaume carolingien.

À cette époque, en Gaule, une famille de guerriers et d'administrateurs remarquables fonda une dynastie très importante qui allait devenir en l'an 800, le second Empire d'Occident : en Italie se consomma la ruine de la domination byzantine et s'établit le pouvoir temporel des papes ; dans toute l'Europe se propagea la vie monastique.

C'est l'alliance de la famille des Pépins avec la papauté qui donna aux Carolingiens leur pouvoir en France, c'est cette même alliance qui fit acquérir aux pontifes romains leur souveraineté temporelle dans le duché de Rome et l'exarchat de Ravenne.

C'est l'abbé Fulrad lui-même, qui fut chargé de prendre possession de ces territoires dont il vint déposer les clefs sur la tombe de saint Pierre.

C'est dans les monastères fondés ou enrichis par eux, que papes et rois trouvèrent ces instruments dociles et intelligents qui leur permirent de rendre féconde l'alliance de l'église et de l'empire.

Fulrad fut l'un de ces instruments utile et efficace.

Fulrad se vit ensuite confier des charges plus importantes au service de Pépin le Bref.

Il est envoyé à Rome avec Burchard (683-755), évêque de Wurtzbourg, pour consulter le pape Zacharie sur qui en France devait exercer le vrai pouvoir ?

À cette question le pape Zacharie, s'appuyant sur la thèse augustinienne de l'« ordre » sur le corps social, répondit : « il vaut mieux appeler roi celui qui exerce le vrai pouvoir royal ».

Il est probable que Zacharie confia aux envoyés une lettre dans laquelle « il ordonnait par son autorité apostolique que Pépin soit fait roi ».

Ce document n'a pas été conservé dans les archives du palais.

Le pape par l'intermédiaire de Fulrad demanda à Pépin le Bref de régler une fois pour toutes la question des Lombards.

Depuis près de 200 ans les Lombards étaient entrés en Italie commandés par Alboïn, après que les Ostrogoths en eurent été chassés par Bélisaire et par Narsès, lieutenants de l'empereur Justinien.

Ils s'étaient d'abord établis dans la province de Ligurie et avaient établi le siège de leur royaume dans Pavie.

Ces premiers succès leur firent naître le désir de pousser plus en avant leurs nouvelles conquêtes.

Mais les empereurs de Constantinople au lieu de venir au secours du pape, mettaient des obstacles à leurs entreprises.

La rupture sera consommée entre le pape et Byzance lorsque sous le pontificat du pape Grégoire II (715-731) éclate la querelle des images. Il s'agit du mouvement chrétien byzantin qui sous l'influence du monde musulman et conduit par le nouvel empereur Léon III, s'oppose violemment à toute représentation religieuse jugée idolâtre et sacrilège.

Il fait déposer le patriarche romain Germain au profit de Anastase. Face à ce comportement le pape Grégoire II adopte une position plus modérée : « il ne faut ni adorer ni briser les images ».

En Italie, les habitants se soulèvent contre les méthodes de l'empereur et chassent les gouverneurs byzantins de leur territoire. Grégoire trouve un appui en la personne de Charles Martel et fait parvenir une missive par l'intermédiaire de saint Boniface le futur apôtre de l'Allemagne.

Charles Martel accueille favorablement l'appel à l'aide du pape et marque son approbation en recommandant Boniface à tous les évêques de son pays.

Les Lombards prirent le prétexte de cette rupture pour envahir l'exarchat de Ravenne et déclarèrent la guerre au souverain Pontife qui essayait de convertir au catholicisme les empereurs Léon et Constantin son fils.

Le pouvoir temporel des papes (753-757)

La donation de Pépin au pape Étienne II (754)

Dans cette fâcheuse conjoncture, la France fut le seul rempart des papes persécutés.

Grégoire III avait déjà imploré la protection de Charles Martel contre les violences de Liutprand et d'Hildeprand, rois des Lombards.

Après que Ratchis, duc de Frioul, fut mis en place à la place d'Hildeprand, c'est son frère Astolphe qui continua de chercher des querelles avec le Saint-Siège.

Rome fut contraint d'avoir recours à Pépin le Bref comme son unique libérateur.

Étienne II qui venait de succéder au pape Zacharie, voyait les dangers qui menaçaient toute l'Italie.

Astolphe déjà en possession de l'Exarchat de Ravenne prétendait aussi avoir le droit à la souveraineté de Rome et menaçait de piller la ville et les environs.

Le pape Étienne qui appréhendait de tomber sous la domination des Lombards tenta de demander l'aide à Pépin le Bref.

Le pape prit donc la résolution de se rendre en France en passant par les Alpes et se rendit d'abord à l'abbaye de Saint-Maurice.

Pépin n'ayant pu le rejoindre envoya son fidèle serviteur, l'abbé Fulrad et le duc Ruthard qui allèrent à sa rencontre.

Ils conduisirent le pape Étienne II à la villa royale de Ponthion(Marne) où il fut reçu par Pépin le Bref en personne et toute la famille royale.

Le pape eut un entretien particulier avec Pépin où il exposait la situation en Italie.

À partir de ce moment (fin décembre 753 et janvier 754) et pendant trois années de suite, Fulrad va être employé au service direct du pape.

Il va se trouver mêler à tous les événements d'où est sorti le pouvoir temporel des papes.

Il assista d'abord à la réception solennelle préparée par le roi à son hôte. Charles, fils aîné de Pépin, le futur empereur de l'occident vint à la rencontre du pape jusqu'à Langres.

Le roi lui-même s'avança jusqu'à trois milles de la villa royale. À l'approche du souverain pontife, Pépin descendit de son cheval, se prosterna et servit d'écuyer au pape (6 janvier 754).

Quand il fut arriver dans la chapelle du palais, Étienne II supplia le roi d'intervenir pacifiquement pour arranger les affaires du Saint-Siège et de Rome en obligeant Astolphe à les respecter et à « rendre l'Exarchat de Ravenne et toutes ses conquêtes à leurs légitimes possesseurs ».

Pépin accepta de prêter son appui contre le roi des Lombards.

À trois reprises les émissaires francs envoyés par Pépin à Astolphe demandèrent à celui-ci un arrangement pacifique, mais c'est par une fin de non recevoir qu'ils furent accueillis.

Il devenait de plus en plus évident que seule une intervention armée pourrait arrêter Astolphe dans la voie où il s'était engagé.

Il fit réunir le 1er mars 754 une Assemblée à Braisne-sur-Vesle ses plus fidèles lieutenants pour leur exposer la situation.

Une autre réunion eut lieu le 14 avril 754 à Kiersy (Quierzy) le jour de Pâques où le roi demanda à ses fidèles d'aller guerroyer au-delà des Alpes.

L'expédition italienne

Le pape Adrien Ier recevant à Rome Charlemagne en 774

Pendant ce temps Étienne II vint à Paris et passa le reste de l'hiver dans l'abbaye de Saint-Denis en compagnie des moines et de son abbé, Fulrad.

Mais quelques mois plus tard, Étienne II dut se rendre à Quierzy (Aisne) pour assister à une assemblée que le roi tenait immédiatement après Pâques.

Il fut attaqué par un mal mystérieux qui le cloua au lit.

La consternation s'était emparée dans toute l'abbaye et le roi ainsi que les seigneurs pensaient que sa fin était proche et ne s'attendirent plus à le revoir en vie.

Étienne II demanda alors qu'on le porta à l'église.

Selon la légende il recouvra alors miraculeusement la santé après une vision où il aperçu les apôtres saint Pierre et saint Paul et saint Denis le 27 juillet 754.

Il fit faire une messe et sacra pour Pépin ses deux fils Charles et Carloman, et la reine Berthe ou Bertrade.

Le pape Étienne avant de terminer la cérémonie s'adressa aux seigneurs de France, les exhorta de demeurer fidèles à Pépin et à ses enfants et leur défendit en vertu de l'autorité apostolique d'élire à l'avenir d'autres rois que ceux de la race de Pépin « que la divine providence avait choisi pour être le soutien de l'Église ».

Pépin se rendit ensuite à Paris pour prendre le pouls de ses serviteurs et écouter leur conseil avant d'entreprendre la guerre contre Astolphe le roi des Lombards.

Après avoir écouté tous conseillers, Pépin concentra ses troupes à Lyon pour déjouer les plans d'Astolphe.

Le roi dirigea son armée sur les passages des Alpes, par la Maurienne.

Le pape Étienne II accompagné de Fulrad, suivait l'armée. Au moment de franchir les Alpes, Étienne II et Pépin tentèrent une nouvelle fois de négocier avec Astolphe.

Ce fut en vain, et l'armée se mit à défiler par le val de Suse.

Elle se heurta aussitôt aux Lombards plutôt qu'on ne l'avait prévu, malgré l'infériorité du nombre, l'avant garde franque mit en fuite les troupes d'Astolphe.

Celui-ci se retira derrière les murailles de Pavie, puis se résigna à traiter ; il rendait à Saint-Pierre tout ce qu'il lui devait.

Ce n'était plus seulement le duché de Rome qu'il jurait de ne pas envahir, c'était cet exarchat de Ravenne que le pape, quelques mois auparavant, l'avait supplié de rendre à l'empereur et que le roi lombard cédait à présent au Saint-Siège.

Le pape était bien vraiment en Italie l'unique héritier de l'Empire déchu.

Le traité fut signé vers le début d'octobre, et garanti par les serments les plus solennels.

Pépin rentra en France.

Le pape qui se méfiait un peu de la parole du Lombard aurait souhaité que le roi des Francsrestât en Italie ; il dut se contenter de l'escorte qu'on lui laissa avec Jérôme, jeune frère de Pépin, Fulrad et quelques autres personnages d'importance ; il rentra à Rome avec eux en octobre 754.

Astolphe cependant, après avoir rendu Narni, qui appartenait au duché de Spolète, ne se sentait plus obligé de remettre au pape l'exarchat de Ravenne.

Tout au contraire, il reprenait à l'égard du Souverain Pontife une conduite que celui-ci réprouvait.

Le pape écrivit alors au roi des Francs, que Fulrad, son conseiller, quand il rentrerait en France, lui raconterait toutes ses tribulations.

Fulrad rentra en France pour assister au concile de Verneuil, avant la fin du mois de juillet.

Le 29 juillet 755, il était en effet à Compiègne et il recevait du roi Pépin le prieuré de Saint-Mihiel en récompense de ces services.

La fondation de l'abbaye de Saint-Mihiel ne remonte pas à l'année 709, et le fondateur n'est pas Wulfoald.

La dotation initiale de Saint-Mihiel a vraisemblablement été prélevée de Saint-Mihiel sur un ensemble confisqué par Pépin le Bref.

L'ensemble de ces biens appartenait à un certain Wulfoald, qui n'était pas le maire du palais, puisque décédé depuis 680, mais peut-être un proche parent de ce dernier.

Il faisait probablement partie d'une riche famille austrasienne proche des anciens Mérovingiens hostiles aux Pépinides et Arnulfiens.

Ce Wulfoald avait été accusé de haute trahison par Pépin pour avoir comploté contre lui, et avait été condamné à mort.

Fulrad estimait que Pépin avait eu la main un peu trop lourde et demanda sa grâce, ce que Pépin lui accorda.

Cependant tous les biens que possédaient Wulfoald en Mosellane et enChampagne où Pépin et ses amis avaient aussi des biens furent confisqués et transmis à l'abbaye de saint-Denis.

Il se peut même que certains biens fonciers de ce Wulfoald aient été cédés à l'évêque de Metz, Chrodegang qui passèrent ensuite à l'abbaye de Gorze.

Il raconta au roi ce qui se passait en Italie, mais Pépin ne s'en inquiétait pas outre mesure.

Étienne II dut revenir à la charge, en appelant au témoignage de Fulrad qui connaissait la vérité et la dirait « si au moins, il avait le Seigneur devant les yeux ».

Ces nouvelles insistances restèrent sans succès.

Cependant la situation du pape s'aggravait. Le premier janvier 756, trois armées lombardes parurent sous les murs de Rome ; elles dévastaient la campagne, Astolphe menaçait de mort le pape, et ses soldats raillaient les Romains.

« Que les Francsviennent maintenant et vous sauvent ».

À grand peine le pape parvint à faire sortir de Rome trois ambassadeurs, Georges, Thomaricus Comita et un belliqueux abbé franc nommé Warncharius, qui avait concouru en personne à la défense des remparts.

Ils arrivèrent en France par la voie de mer.

Une des lettres qu'ils portaient était adressée à toute la nation franque. Au mois de mai une nouvelle intervention était décidée.

L'armée de Pépin se mit en route en traversant Chalon-sur-Saône, Genève, la Maurienne, le col du Mont-Cenis.

Fulrad accompagnait Pépin le Bref.

Astolphe, qui s'était porté à la rencontre des Francs fut encore vaincu et de nouveau enfermé dans Pavie.

Ce fut sous les murs de cette ville que Pépin reçut une ambassade de Constantinople : Jean le Selentiaire et George le Protosecrétaire étaient venus jusqu'en France ; l'armée était déjà en route au-delà des Alpes ; Georges rejoignit le roi en Italie pour lui demande, au nom de l'empereur, la restitution de l'Exarchat de Ravenne à l'empire.

La réponse de Pépin fut la suivante : « aucune raison ne me décidera à enlever à Saint-Pierre, à l'Église romaine et au Souverain Pontife, rien de ce que j'ai conquis… aucun trésor ne pourra m'engager à retirer au prince des apôtres ce que je lui ai une fois donné ».

Pavie fut emportée : roi des Lombards s'estima heureux de sauver sa vie et sa couronne en promettant de tenir ses serments et en ajoutant Comacchio à la liste des territoires cédés.

Les Francs emportèrent un tiers des trésors de Pavie et le roi des Lombards s'engagea à payer un tribut au roi Pépin.

Le texte de la capitulation fut envoyé à Rome, mais pour en assurer l'exécution Fulrad fut laissé en Italie avec une petite armée.

Chargé par le pape et le roi de prendre possession des « restitutions » d'Astolphe, l'archichapelain se mit en route en compagnie des délégués du roi des Lombard.

« Il entra dans toutes les villes de la Pentapole et de l'Emilie, pour en recevoir la soumission ; dans chacune d'elles, il se fit donner quelques otages et la clef des portes, puis il rentra à Rome. Il déposa alors sur la confession de Saint-Pierre les clefs de ces villes avec la donation du roi Pépin, livrant au pape et à ses successeurs les villes suivantes, pour qu'ils les possèdent et en disposent à perpétuité : Ravenne, Rimini, Pesao, Conca (?) Fano, Césène, Sinigaglia, Jesi, Forlimpopoli (Forli) et le château de Sussubium (Castro Caro ?), Monte-Feltri (San Leo), Acceragio (Acervia ?), Montelucati, Serra (Serra da Conti ?), Saint Marin, Vobio (Sarsina), Urbino, Cagli, le château de Lucioles, Gubbio et Comacchio, ainsi que Narni ».

C'était un triomphe pour la papauté et le zèle de Fulrad était pour beaucoup dans cet heureux évènement.

Le pape Étienne voulut rendre grâce à Fulrad dont l'abbaye de Saint-Denis était gouvernée par lui.

Il commença à construire dans Rome une église en l'honneur des saints Denis, Rustique et Eleuthère, près de la voie Flaminienne dans la région du champ de Mars, non loin du Mausolée d'Auguste, décorée suivant ce qu'il avait vu en France.

Cette église fut sans doute celle qu'acheva le pape Paul Ier, frère d'Étienne II : c'est la basilique extérieure du couvent de la Via Lata, fondé par ces deux papes dans leur maison paternelle.

Après ce premier succès, le domaine pontifical occupait outre Ravenne et Comacchio, la bande de pays comprise entre l'Apennin et la mer, depuis Forli au nord, jusqu'à Sinigaglia au sud.

Ce n'était pas encore tout le pays qui au commencement du VIIIe siècle appartenait encore à l'empire romain : or Étienne II rêvait de réunir tous les lambeaux de territoire qu'il avait vu dans son enfance obéir aux fonctionnaires impériaux.

L'occasion se présenta bientôt de réaliser son dessein.

Astolphe mourut dans un accident de chasse, et le duc de Toscane, fit demander au pape de disposer en sa faveur de la couronne de Lombardie ; il promettait au cas où sa demande serait accueillie, de « restituer à la république romaine », c'est-à-dire au Saint-Siège, « tout le reste des cités qui lui appartenaient », autrement dit toutes les conquêtes de Luitprand dans l'exarchat de Ravenne et la Pentapole : Faenza, Imola, Ferrare, Ancône, Osimo et Numana.

La promesse solennelle fut consignée dans un acte dressé sous les yeux de Fulrad.

L'abbé de Saint-Denis en effet avait été chargé par le pape d'entrer en relation avec Didier.

Il se peut même que ce fut lui qui ait poussé le Souverain Pontife à se faire offrir les villes que promettait le prétendant.

Le pape dira plus tard que « Fulrad a bien vu que les populations de ces territoires ne pouvaient vivre séparées politiquement de celles à qui elles avaient été si longtemps unies ».

Fulrad porta donc au duc Lombard la permission de prendre la couronne deLombardie.

Cependant, de cette couronne qu'il venait de donner, Étienne II n'était pas le maître.

L'ancien roi des Lombards, Ratchis, frère d'Astolphe et moine au Mont-Cassin, réclamait l'héritage de son frère.

Le prêtre Étienne lui fut expédié pour le décider à reprendre la vie monacale, tandis que Fulrad appuyait la négociation avec sa troupe de Francs que l'armée romaine était prête à suivre.

Ratchis se résigna et Didier fut proclamé roi.

Peu de jours après Fulrad rentrait en France : il dut quitter Rome vers le 26 février 757, jour auquel le pape, par diverses faveurs, reconnaissait ses services.

L'archichapelain était chargé d'annonce au roi Pépin l'avènement de Didier et aussi de la mettre en garde contre les machinations des Grecs.

Le pape Étienne II était mort le 26 avril 757, Didier se croyant sans doute délié de ses promesses par le décès de son bienfaiteur, n'avait restitué que Faenza et Ferrare ; il refusait à Paul Ier frère et successeur d'Étienne II de lui abandonner les villes de la Pentapole.

Le nouveau pape écrivit lettes sur lettres au roi de France, rappelant les serments prêtés devant Fulrad.

Pépin ne voulut pas tenter une nouvelle expédition en Italie : il engagea le pape à s'accorder avec Didier.

L'armée franque ne devait reparaître au-delà des Alpes qu'avec Charlemagne, et à cette époque Fulrad était sans doute trop âgé pour se charger de missions semblables à celles qu'il avait si brillamment remplies dans son âge mûr.

Il semble pourtant ne s'être jamais désintéressé de l'œuvre d'Étienne II : c'est en effet son disciple préféré, son futur successeur Maginaire, que Charlemagne employa le plus souvent dans les affaires qui concernait le domaine pontifical.

La mort de Pépin le Bref, la division du Royaume et la réunification entre les mains de Charlemagne

Gisant de Pépin le Bref et Bertrade de Laon à la basilique de Saint-Denis

Par Roi Boshi — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11337046

Fulrad n'accompagna pas le roi dans ces dernières campagnes et son retour triomphal.

C'est au terme de l'un de ces voyages que Pépin le Bref fut atteint d'hydropisie dont il allait mourir.

C'était à la fin de l'été 768.

Il arriva à Saint-Denis où il avait été élevé pour y mourir.

Jusqu'à la fin il garda sa présence d'esprit, et la veille de sa mort il signait encore de nombreux diplômes.

Il se savait perdu.

Aussi avec le consentement des Francs, des grands et de tous les évêques du Royaume, il divisa son domaine en deux parties égales qu'il distribua à ses deux fils.

Il mourut le samedi 24 septembre 768 à cinquante quatre ans.

On l'enterra dans la basilique de Saint-Denis en présence des plus hauts personnages du royaume, dont Fulrad.

Charles l'aîné reçut la Thuringe, la moitié de l'Austrasie ; il reçut aussi la plus grande partie de la Neustrie.

Son domaine occupait toute la côte de la Manche et s'étendait à l'intérieur au-delà de Noyon, Beauvais et Évreux.

Il possédait aussi le bassin inférieur de la Loire et les côtes de l'Océan jusqu'à Périgueux.

Son royaume formait un vaste croissant.

À Carloman fut échus le reste de l'Austrasie avec Trèves, Reims, et Soissons, une partie de la Neustrie avec Chartres et Paris, la Bourgogne, l'Alémanie, la moitié de l'Aquitaine, la Septimanie et la Provence.

La division du Royaume ayant placé l'abbaye de Saint-Denis dans le domaine appartenant à Carloman, Fulrad se trouvait par ce fait sous la dépendance du jeune prince.

Il l'accompagna probablement à Soissons où il fut intronisé par ses fidèles et sacré par les évêques.

Que Fulrad fut en faveur de Carloman son nouveau maître on ne peut en douter.

Il existe de nombreux diplômes accordés par Carloman à l'abbaye de Saint-Denis.

Carloman après un règne très court, mourut à Samoussy (Aisne) le 4 décembre 771.

Il fut enterré dans la cathédrale de Reims, sous la garde d'un moine de Saint-Denis, devenu grâce à Fulrad, archevêque de cette métropole : Tulpin. Fulrad se rallia à Charlemagne dans le courant du même mois de décembre il se rendit avec Wilchaire (archevêque de Sens ou de Sion en Valais), Warin et le comte Adalhard, auprès de Charlemagne.

Le nouveau roi qui prenait en main le gouvernement du royaume Franc tout entier, récompensa Fulrad, en lui conservant la charge d'archichapelain.

La révolution de 771, si l'on peut appeler de ce nom un acte conforme à la tradition franque, est le dernier acte politique de Fulrad qui soit connu avec certitude.

Fulrad reçut de Charlemagne et de la reine Hildegarde un certain nombre de terres et d'églises dans la Valteline et la Lombardie que le pape Adrien Ier exempta de juridiction épiscopale.

C'est peut-être à cette occasion que Fulrad demanda au pape de pouvoir obtenir le corps d'un saint martyr, alors effrayé par une révélation qui interdisait les donations de cette sorte.

Charlemagne ne cessa de combler de faveurs son archichapelain, mais l'âge déjà assez avancé de Fulrad devait l'empêcher de se prêter activement aux affaires publiques.

Il se faisait remplacer par son disciple direct Maginaire.

C'est parce que les membres de la famille de Pépin eurent au milieu du VIIIe siècle un très grand nombre de fidèles alliés, comme Fulrad, qu'ils ont pu accomplir la révolution qui a placé leur race sur le trône.

Mais les Carolingiens eurent un grand nombre de fidèles que parce qu'ils étaient les plus forts.

Fulrad, comme les Annalistes de l'époque traite le dernier des Mérovingiens de faux roi.

C'est parce que les enfants de Carloman sont trop faibles pour soutenir le poids des affaires, que Fulrad se rallie à Charlemagne.

Pépin et Charlemagne avaient pour eux la force à l'intérieur, ils gouvernaient ; au dehors, ils triomphaient des ennemis : c'est pour cela qu'on les fit rois.

Aux yeux des gens de l'église enfin, ces deux rois furent les meilleurs défenseurs de la religion.

Fulrad était moine, par suite il devait s'attacher à ces protecteurs de l'ordre monastique, à ces restaurateurs de la discipline ecclésiastique : il les seconda en effet, dans leur œuvre en France et en Italie.

Puis, quant aux services rendus à la cause de l'église, vint se joindre la consécration de la famille carolingienne, l'archichapelain se trouva lié à elle par l'autorité de Dieu autant que par son propre choix.

L'Église et l'État pour lui ne firent plus qu'un.

Fulrad n'avait pas à se partager, il les servait à la fois en se dépensant tout entier pour l'une ou pour l'autre.

Fulrad crée des monastères en Alsace et en Lorraine

Croquis du prieuré de Lièpvre en 1549

Fulrad construisit en 760 un prieuré à Fulradovillare (ferme de Fulrad).

Il y déposa le corps de ce martyr qu'il avait apporté de Rome et qu'il avait obtenu vers l'an 764 du pape Paul Ieravec plusieurs autres reliques dont il enrichit les monastères de sa fondation.

Autour de ce monastère se forma une petite ville située au pied des Vosges, à deux lieues au-dessus deSélestat, qui prendra le nom de Saint-Hippolyte, et par corruption Sankt-Pilt.

Le second monastère fut construit en 770 à Fulradocella du nom de son fondateur à Lièpvre. Les travaux vont durer 7 années.

Il fut bâti dans un canton qui appartenait en propre à Fulrad.

C'est ce qu'on lit dans le diplôme original de Charlemagne donné à Duren le 14 septembre 774 par lequel il approuve cette nouvelle fondation et lui assure par la même occasion plusieurs biens situés dans le domaine royal aux environs de Kintzheim avec droit de pêche et de pâturage.

Ce prieuré prit ensuite le nom de Saint-Alexandre avec comme patron secondaire saint Cucufa.

Dans le voisinage immédiat se trouvaient également les descendants des bienfaiteurs de l'abbaye de Wissembourg, parmi lesquels ont rencontre le nom de Boniface.

Fulrad accorda au monastère de Lièpvre plusieurs biens qui lui appartenaient en propre.

La plupart de ces biens lui avaient été cédés gratuitement par deux puissants seigneurs alsaciens du nom de Widon et Chrodharde.

Ce document provenant des archives de Saint-Denis indique tous les biens que ce comte vend à l'abbé Fulrad situés dans le Brisgau.

Ce même comte signa le testament de Heddon, évêque de Strasbourg en 763 en faveur de l'abbaye d'Ettenheim-Münster qui comportait des biens situés à Sessenheim, Fessenheim, Friedolsheim, Hinsheim (Allemagne), Mauchenheim (Allemagne), Bentheim (Allemagne).

Widon avait donné à Fulrad les villages de Guémar, Audaldovillare (Orschwiller/ Saint-Hippolyte), Entzheim, Schaeffersheim, Grussenheim, et Ribeauvillé.

Le 23 septembre 774, le comte Wido, futur marquis de Bretagne, donna à Fulrad des villages dans le Saulnois, et en Alsace : Guémar (Ghémari), Orschwiller (Andaldovillare), Ribeauvillé (Ratbertivillare), Grussenheim(Geucinhaim), Andolsheim (Ansulfishaim), Schaeffersheim aux environs de Colmar et Sélestat.

La veille de sa mort, le 23 septembre 768, Pépin le Bref confirma à Fulrad toutes les donations qui lui avaient été faites par Widon pour les villages de Guémar, Andaldovillare, Entzheim, Schaeffersheim, Grussenheim et Ribeauvillé.

Fulrad donna au monastère de Lièpvre des reliques du pape Alexandre et du martyr saint Cucufa qu'il avait obtenues, les premiers de Rome et les seconds de Barcelone.

Les reliques de saint Cucufat furent apportées d'Espagne en France sous le règne de Charlemagne et probablement remises à Fulrad par un prince sarrasin qui en 777 vint d'Espagne à Paderborn se soumettre à Charlemagne.

Dans une charte du 16 septembre 781, Charlemagne accorde les dîmes de toutes les terres voisines de Lièpvre et approuve par la même occasion la donation du prieuré Saint-Alexandre à l'abbaye de Saint-Denis.

Le 13 janvier 769 le monastère de Saint-Dié qui se trouvait à 30 km de Lièpvre sera cédé par Charlemagne à Fulrad.

Lothaire II devenu roi de Lorraine en 855 donna ce monastère au comte de Chaumontois en 860.

Fulrad édifia aussi en 777 l'église de Saint-Germain à Widensolen (Bas-Rhin).

Le 29 juillet 755 tandis que Fulrad raccompagnait Étienne II à Rome après la première expédition carolingienne en Italie Pépin le Bref de retour à Compiègne, octroya à Saint-Denis le château de Saint-Mihiel dans le pagus Virdunensis, avec toutes ses dépendances.

Ce château avait été confisqué à un certain Wlfoald ou Wulfoald un seigneur d'une grande famille austrasienne.

Ce dernier ne porte aucun titre dans le diplôme royal, mais il s'agit probablement d'un personnage assez important.

La tradition de l'abbaye de Saint-Mihiel lui attribuait sa fondation en 709 et sa dotation initiale.

Fulrad a fondé d'autres monastères : en 757 en Lorraine à Salonnes, dans le Saulnois près de Château-Salins, près de la rivière Brailia.

Charlemagne y fit quelques donations en 775.

Il fut uni à l'abbaye de Saint Mihiel en Lorraine, par un traité passé à Reims entre les abbés de Saint-Denis et Saint-Mihiel et ratifié par Adalberon, archevêque de Reims, à condition que l'abbaye de Saint-Mihiel paie à Saint-Denis une rente annuelle de 5 marcs d'argent.

Aux Ides d'octobre 980, Otton II approuve et confirme les ordonnances des empereurs et rois concernant l'abbaye de Lepraham consacrée à Dieu par Fulrad.

D'autres monastères voient le jour en Alémanie

Fulrad va prendre pied également dans le Bade-Wurtemberg en créant d'autres monastères, notamment à Esslingen am Neckar (Hetsilingua), près du lac de Constance (777), àHerbrechtingen près de Heidenheim et à Hoppetenzell (Adalungocella) près de Stockach au nord du lac de Constance.

Le but poursuivi par Fulrad était la consolidation de l'autorité de Charlemagne dans ces régions nouvellement conquises.

Charlemagne qui se trouvait à Duren, accordait le 7 septembre 774 à Fulrad la terre royale d'Herbrechtingen sur la Brenz en Alémanie où il construisit un prieuré dédié à Saint-Denis.

Le 7 septembre 779 Charlemagne confirma la donation faite en 774 de la terre royale d'Herbrechtingen.

Un autre personnage mal identifié, Ermelindus lèguera à Fulrad des biens à Kochelingen et Fechningen et peut-être Völklingen dans la Sarre.

Fulrad noue par ailleurs des relations très étroites avec d'autres monastères allemands déjà existants : Saint-Pierre de Salzbourg, Tegernsee, Scharnitz-Schlehdorf et Schäftlarn en Bavière, liens qui profiteront directement à Charlemagne lors de la soumission du Duché de Bavière.

En 764, le comte Ruthard (ou Rothard) qui connaissait bien Fulrad pour l'avoir accompagné à Saint Maurice en Valais en 753 lui céda un ensemble de biens dans le Brisgau à Binzen, Tumringen, Küttingen, Wollbach, Haltingen, Eimeldingen et Oettligen.

Les biens provenaient des Alamans qui leur avaient été confisqués. Ruthard quitta le Rhin après y avoir liquidé ses biens familiaux et s'établit en Alémanie, dont Pépin le Bref lui avait confié l'administration.

Fulrad reçoit également des propriétés dans la région deSarreguemines, ainsi que Bliderstroff et Auersmacher (près de Saarbrücken) par des parents fortunés de Pépin et généreux donateurs dont les noms sont cités nommément : Theudericus et Haribertus.Cette région comprenait notamment les localités de Auersmacher, Kleinblittersdorf et Rilchingen-Hanweiler.

Elles furent regroupées plus tard en une seule mairie. En 1815 à la suite du congrès de Vienne, la région fut cédée à la Prusse.

Dans le testament de Fulrad, il mentionne le nom de Sarreguemines sous la forme latinisée du nom francique gimundi = l'embouchure (qui donnera plus tard le nom allemand Gemund). Parmi ses possessions Fulrad mentionne « Gaimundiis cum apendiciis suis », (= Sarre) guemines avec ses dépendances, un domaine situé au confluent de la Sarre et de la Blies.

Le testament de Fulrad

Testament de l'abbé Fulrad de 777 confirmant les biens qu'il accorde à l'abbaye de Saint-Denis après sa mort. Document rédigé depuis Herstal, résidence de Pépin le Bref et Charlemagne - Source : Archives nationales, France - Cote : K 7 no 1A

La fondation des prieurés et le don que Fulrad en fait à Saint-Denis après sa mort nous sont connus par le testament réfigé en 777 et la confirmation que Charlemagne paraît lui avoir accordé.

Le testament de Fulrad fait à Héristal indique expressément tous les droits que Fulrad transmet à l'abbaye de Saint-Denis le jour de sa mort.

Ces domaines proviennent de diverses personnes : une partie constitue le patrimoine que Riculfe et Ermengarde ont laissé à leurs fils Fulrad et Gausbert, et que ce dernier a abandonné à son frère.

À ces biens héréditaires sont venues s'ajouter par achat, donations ou échanges, des terres ayant appartenu à Thierry, parent de Charlemagne, qui signe le testament à Haribert, à Chrodard, à Wido (ou Widon), qui avait repris en précaire les biens donnés par lui à l'archichapelain.

L'abbé de Saint-Denis énumère ensuite les prieurés qu'il a fondés : Salonne, le prieuré de Sainte Marie, enrichi par les libéralités du peuple et les échanges que Fulrad a fait avec l'évêque de Metz et d'autres personnages ; à Andaldovillare, le prieuré de Saint-Hippolyte, qui a donné son nom au village dans la forêt sur la Laima, le prieuré de Saint-Cucufat à Herbrechtingen (Aribertingas) (en Alémanie), le prieuré de Saint-Varan, un prieuré de Saint-Georges construit à Adamlingo-Villare et enfin le prieuré Saint-Vital sur la Neccra.

Au prieuré de Salonne étaient attachées des salines situées à Marsal. Le testament de Fulrad ne parle pas de la principale fondation de l'abbé : celle du prieuré de Lièpvre, mais un acte de la même époque donne au monastère de Saint-Alexandre de Lebraha ou de Lièpvre, une partie des biens que Fulrad avait achetés de Chrotard et les biens reçus de sa sœur Waldrade.

Ce sont les villas de Fridisheim (Friedolsheim), Undinishaim (Hindisheim), Mauchinhaim et Benisthaim (Bertsheim), toutes situées dans le Bas-Rhin et Ansulsishaim, reçu de Waldrade.

Ce dernier domaine est peut-être Andolsheim bâti sur l'Ill, près de Colmar.

Le testament de Fulrad mentionne également un certain nombre de localités situées près de Forbach en Moselle.

Elles sont toutes désignées sous les noms de l'époque. Ainsi Wilre pourrait être le village de Farschviller en Moselle.

Ce village changera d'ailleurs plusieurs fois de noms : Farduwilre en 1125, Warswillera en 1332, Farsweiler en 1594 et Farschweiler pendant l'occupation allemande.

Le village de Tathiga qui est vraisemblablement Théding en Mosellefaisait également partie des biens de l'abbé Fulrad.

Tous les droits de l'abbé à son propriétaire, mais après sa mort ils reviendront à l'abbaye de Saint-Denis.

Une partie de ces biens constitue le patrimoine que Riculfe et Ermengarde ont laissé à leur fils et à Gausbert, et que ce dernier a abandonné à Fulrad.

À ces biens héréditaires sont venus se joindre par achat, donation, ou échanges, des terres qui ont appartenu à Thierry, parent de Charlemagne, qui signe le testament, à Haribert, à Chrodard, à Wido, qui avait repris en précaire les biens donnés par lui à l'archichapelain.

Dans ce testament l'abbé de Saint-Denis énumère aussi les prieurés qu'il a fondés, à Salonne le prieuré de Sainte Marie et les échanges que Fulrad fit avec l'évêque de Metz et d'autres personnages et les prieurés alsaciens, lorrains et en Alémanie.

Dans le Val de Lièpvre, dit une chronique citée par Mabillon, Charlemagne encouragea la création d'un monastère en l'honneur de Saint-Denis, où il fit placer le corps du pape Alexandre rapporté de Rome.

Il l'enrichit de grands revenus et fit mettre un pavé de marbres diversement colorés et artistiquement disposés.

À la mort de Fulrad toutes les fondations et tout ce qui leur était rattaché en biens mobiliers ou immobiliers devaient donc revenir à Saint-Denis.

Il énumère ces dépendances et aux formules en usage il ajoute ces mots qui ne manquent pas d'intérêt : « L'or, l'argent, les livres, les ornements de l'église. ».

Une charte de Charlemagne donnant la forêt Iveline faisait une allusion à la bibliothèque de l'abbaye ; ce testament nous append que les prieurés possédaient leur propre bibliothèque.

Le décès de l'abbé Fulrad

Présentant sa mort prochaine et dans un souci de ne pas disperser ses biens il fait rédiger un testament à Héristal en 777 qu'il fait approuver par les plus hauts personnages de son époque.

En vertu de ce testament, il lègue à l'abbaye de Saint-Denis tous ses biens personnels, tout ce qu'il avait reçu de ses parents ou de la générosité des rois, et toutes les propriétés qu'ils avaient obtenues par acquisition ou par achats.

Dans ce testament figure notamment les biens que Fulrad tenait de Widon, situés en partie dans le Mortenau, et en partie en Alsace.

Cette donation de Widon avait été confirmée en 768 par Pépin le Bref, dans une charte par laquelle il lui rendait les biens que cet abbé lui avait remis alors qu'il pensait que sa fin était proche.

En 777 dans son testament il demande qu'après sa mort les deux prieurés alsaciens passent sous le contrôle de l'abbaye royale de Saint-Denis.

Dans le même testament il mentionne qu'il a deux frères : Gausbert et Boniface et une sœur Waldrade.

Fulrad meurt le 17e des Calendes d'août de l'année 784 selon l'ancien nécrologue de l'abbaye de Saint-Denis (16 juillet 784).

L'épitaphe que lui dressa le moine-savant Alcuin mentionne que son corps dut d'abord inhumé à Saint-Denis.

On peut y lire « que Fulrad fut le plus illustre de tous les abbés qui gouvernèrent l'abbaye de Saint-Denis. Il vécut dans la plus haute estime et dans une approbation quasi générale, chéri par cinq papes, trois rois et des plus grands personnages de son siècle ».

Son corps fut transféré ensuite au prieuré de Lièpvre à une date indéterminée où il fut longtemps honoré comme saint.

Les restes de Fulrad furent l'objet d'un culte populaire à Lièpvre chaque année le 17 février.

Mabillon le constatait encore à la fin du XVIIe siècle.

Ses reliques reposaient dans une petite église fort ancienne, mais plus qu'à moitié détruite par les guerres de religion. La nef à sept travées était terminée par un chœur fort exigu dont les verrières représentaient Fulrad et Charlemagne. L'image de l'abbé portait la légende : « Do mea cuncta Deo hic », celle de Charlemagne était accompagnée de ces mots : « Fiant haec jubeo ». Selon la légende, sa tombe fut saccagée en 1445 par le Comte Palatin et les troupes de l'évêque de Strasbourg en riposte parce que Lièpvre s'était soumis aux Armagnacs pour ne pas faire endurer des souffrances inutiles à la population.

Des louanges sur Fulrad

Deux poètes ont consacré des vers à la mémoire de Fulrad. L'un d'eux est Alcuin, l'ami de Charlemagne.

Il écrivit l'épitaphe de l'abbé de Saint-Denis et celle de son disciple et successeur, Maginaire.

Dans une épître en vers, que le poète voyageant en Italie en 780, adressait à ses amis en France, une affectueuse salutation pour Fulrad.

Dungal, l'Hibernicus est l'auteur d'une longue épitaphe en forme d'invocation au saint-abbé. Hincmar, archevêque de Reims nous a laissé, dans un ouvrage d'un tout autre genre, plus d'un renseignement intéressant l'archichapelain des premiers rois carolingiens.

C'est grâce au traité intitulé De Ordine Palatii en 882 par cet archevêque « pour l'instruction du roi et la restauration de la paix dans l'église et le Royaume » que nous pouvons connaître exactement les fonctions importantes de l'apocrisiaire ou chapelain des rois francs.

L'autorité de ce petit ouvrage est considérable, car il n'est en majeure partie, qu'une reproduction d'un traité plus ancien d'Adlhard, contemporain de Charlemagne.

Enfin le Nécrologe d'Argenteuil, obtuaire rédigé en 1300 sur des documents plus anciens sans doute, nous apprend le jour de la mort de Fulrad.

Monuments ou autres souvenirs consacrés à Fulrad

Abri Fulrad en 1955. À cet endroit existait jadis une chapelle dédiée à l'abbé Fulrad qui a disparu depuis. Elle a ensuite été remplacée par un abri construit par le Club vosgien qui lui aussi a disparu

Par René Laiguesse — René Laiguesse, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3617437

- Lièpvre : L'église de Lièpvre renferme, dans le chœur, côté Évangile, un vitrail posé en 1911 et financé par un couple de paroissiens représentant un portrait de Fulrad en abbé mitré, chape violette, crosse en mains, tenant une charte qui mentionne, en latin, l'essentiel de son testament de 777 : « je donne ici tous mes biens à Dieu ». Au pied de l'effigie et en médaillon, l'image stylisée du prieuré de Lièpvre. La commune de Lièpvre a érigé le 28 juillet 1963 une statue de l'abbé Fulrad qui se trouve à l'entrée du village à l'occasion du XIIe centenaire de la fondation du prieuré de Lièpvre. Elle est l'œuvre du sculpteur F. Schické. En allant vers la route de Thannenkirch, avant le col du Schaentzel, se dressait autrefois45 une petite chapelle dédiée à saint Fulrad. Cette chapelle n'existe plus aujourd'hui. Un abri a été construit vers 1923 par le Club vosgien qui reçut le nom d'abri Fulrad, au lieu-dit « Sand » qui dépend vraisemblablement de la commune de Saint-Hippolyte. Cet abri servait autrefois auxtisserands à bras venant de Thannenkirch qui empruntaient le sentier des tisserands pour se rendre dans la vallée de Sainte Marie-aux-Mines dans les nombreux ateliers de tissages. Le refuge Fulrad sera démoli lors de la construction de la route départementale reliant Lièpvre et le col du Schaentzel qui permet aujourd'hui de se rendre au château du Haut-Kœnigsbourg, àSaint-Hippolyte ou à Thannenkich.

- Saint-Hippolyte : à l'intérieur de l'église, côté Évangile, se trouve un vitrail où Fulrad se dresse encore en habit mitré et habitbénédictin. Du côté de l'Épitre, dans le chœur, on remarque une grande fresque datée de 1911 du peintre badois, Franz Schilling, peu mis en valeur, car située dans un endroit trop sombre. On y voit Fulrad à Rome recevant du pape Étienne II, les reliques de Saint-Hippolyte. Cette fresque a été financée par le curé Kolb et sa famille et c'est donc tout naturellement que l'on trouve en bas à gauche son portrait. Ces reliques, qui se trouvaient pendant longtemps dans l'église, étaient exposées en procession lors de la fête patronale annuelle. Le reliquaire primitif ne se trouve plus aujourd'hui à Saint-Hippolyte, mais se trouve dans la riche collection du musée Unterlinden de Colmar. Saint-Hippolyte a également la particularité de posséder une rue Saint-Fulrade. À droite de la première fresque se trouve une autre fresque représentant Fulrad recevant les reliques de saint Vitus (saint Guy ou saint Veit) qui était le fils d'un noble païen qui s'est converti vers l'an 250 au christianisme en omettant de le signaler à ses propres parents. Il fut flagellé pour avoir refusé de se prosterner devant le Dieu des Romains. Selon la légende, l'empereur atteint d'une grave maladie des nerfs fut rétabli grâce à l'intercession de saint Guy. Il mourut en 304 sous la torture. Saint Guy est le patron des chaudronniers. On l'invoque contre les maladies des nerfs.

- Ebersmunster : à 10 kilomètres environ de Sélestat, dans l'église abbatiale d'Ebersmunster se trouve une statue de l'abbé Fulrad. Cette église contient une vingtaine de statues, la septième en entrant dans l'église représente Fulrad. La notice consacrée à l'abbé Fulrad précise qu'il fut abbé de Saint-Denis et fondateur des monastères de Lièpvre et de Saint-Hippolyte, tenant en main, comme attribut, la clé de grand aumônier, mitre avec crosse et charte. Il apporta au pape l'Exarchat de Ravenne et la Pentapole, source du pouvoir temporel des papes avec la bénédiction de Pépin le Bref dont il fut le plus fidèle serviteur.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fulrad

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire