Saint Grégoire le Grand († 604)

Pape (64ème) de 590 à 604

et Docteur de l'Église

Grégoire Ier dit Grégoire le Grand, né vers 540 à Rome et mort dans la même ville le 12 mars 604, est un magistrat et ecclésiastique romain qui est élu évêque de Rome en 590 après en avoir été l'un des derniers préfets.

Auteur d'une abondante œuvre patristique particulièrement influente au Moyen Âge et redécouverte au cours du XXe siècle, il compte au nombre des quatre Pères de l'Église d'Occident avec Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone et Jérôme de Stridon.

C'est en son honneur que, deux siècles après sa mort, le chant élaboré dans les abbayes du diocèse de Metz est appelé « chant grégorien », sans que l'on sache avec certitude son rôle dans l'évolution et la diffusion du chant liturgique.

Considéré comme le 64e pape suivant le comput de l'Église catholique qui en a fait l'un des Docteurs de l'Église, il est considéré comme saint par cette dernière qui le célèbre le 3 septembre, ainsi que par l'Église orthodoxe qui le fête le 12 mars.

Biographie

Le Moyen Âge a connu une riche tradition hagiographique sur saint Grégoire. La première Vie est écrite entre 704 et 714 par un moine anonyme de Whitby (Angleterre).

Vers 735, Bède le Vénérable compose une Histoire ecclésiastique du peuple anglais qui sert de point de départ à la Vie rédigée vers 760 par le fils de Warnefrid, connu sous le nom de Paul Diacre.

Enfin, vers 872-882, un diacre romain, nommé Jean, compose une Vie beaucoup plus étendue, à la demande du pape Jean VIII.

Débuts

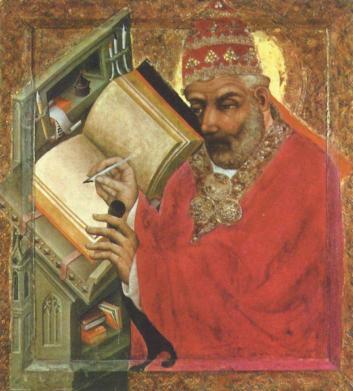

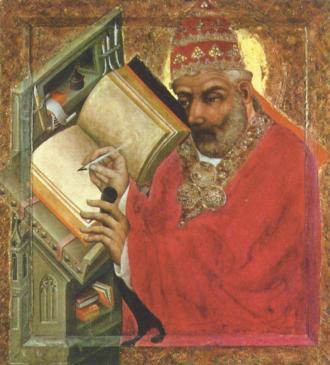

Grégoire le Grand par maître Théodoric, c.1365, Galerie nationale de Prague

Grégoire est né à Rome vers 540, au moment de la reconquête de l'Italie par Justinien Ier, d'une famille chrétienne et patricienne.

Son père, le sénateur Gordien, est administrateur d'un des sept arrondissements de Rome.

Deux de ses sœurs sont honorées saintes (Tharsilla et Æmiliane), et il avait parmi ses ancêtres le pape Félix III.

Sa mère, Sylvie de Rome, est elle aussi honorée sainte.

Il est éduqué dans le climat de renouveau culturel suscité en Italie par la Pragmatica sanctio, et excelle, «selon le témoignage de Grégoire de Tours, dans l'étude de la grammaire, de la dialectique et de la rhétorique».

En 572, il est nommé préfet de la ville, ce qui lui permet de s'initier à l'administration publique, et devient ainsi le premier magistrat de Rome.

Il utilise ses aptitudes pour réorganiser le patrimoine de Saint-Pierre. En 574, il souscrit à l'acte par lequel Laurent, évêque de Milan, reconnaît la condamnation des «Trois Chapitres» par le IIe Concile de Constantinople de 553.

Vers 574-575, il adopte la vie monastique et transforme en monastère dédié à saint André la demeure familiale située sur le mont Cælius.

Il nomme pour abbé le moine Valentien.

On ne sait pas si Grégoire assuma personnellement la direction de la communauté.

Ayant hérité de grandes richesses à la mort de son père, il fonde aussi 6 monastères en Sicile.

On ne sait pas si Grégoire et ses moines adoptèrent la règle de saint Benoît, mais « on ne saurait cependant douter de l'harmonie fondamentale existant entre l'idéal monastique de Benoît et celle du grand pontife. »

À Constantinople

Saint Grégoire le Grand

Sebastiano Ricci, 1700-1704

Yale University Art Gallery

Grégoire est ordonné diacre par le pape Pélage II (ou peut-être par Benoît Ier, mais c'est moins probable) avant d'être envoyé à Constantinople comme apocrisiaire (ambassadeur permanent, ou nonce).

Il s'y rend accompagné de quelques frères, et y résidera jusqu'à la fin de 585 ou le début de 586, « sans songer, d'ailleurs, à apprendre le grec ni à s'initier à la théologie orientale ».

Il se plaint d'ailleurs de trouver difficilement à Constantinople des interprètes capables de bien traduire en grec les documents latins. Cela montre qu'entre les cultures latine et hellénique de la chrétienté, il existait déjà des clivages au sein de l'Église nicéenne, cinq siècles avant la séparation formelle qui donnera naissance aux Églises catholique et orthodoxe.

C'est à Constantinople qu'il rédige sa plus importante œuvre exégétique, l'Expositio in Job. Il se fait aussi remarquer par une controverse avec Eutychius de Constantinople, le patriarche de Constantinople, à propos de la résurrection des corps. Grégoire défend la thèse traditionnelle de l'Église nicéenne sur la résurrection des corps, tandis qu'Eutychès applique « au dogme nicéen le principe de l'hylémorphisme aristotélicien ».

À la demande du pape, Grégoire attire aussi l'attention de l'empereur byzantin Maurice sur l'invasion lombarde en Italie.

De retour à Rome, Grégoire reprend la vie monastique. Il joue aussi le rôle de secrétaire et conseiller de Pélage II. À ce titre, il rédige l'Épître III de Pélage, où il soutient la légitimité de la condamnation des Trois Chapitres par le concile de Constantinople de 553.

Pélage II meurt de la peste le 7 février 590.

Pape

Une élection à l'unanimité

Le pape Grégoire Ier. Enluminure du Codex Bodmer 127

Saint Grégoire le Grand, par Domenico Fetti. Palais des Beaux-Arts de Lille

Grégoire « est élu pape par l'acclamation unanime du clergé et du peuple ». Désireux de rester fidèle à sa vocation monastique, mais aussi saisi d'angoisse à l'idée d'une responsabilité écrasante, il essaie de se dérober, faisant même appel à l'empereur Maurice. La ville est à cette époque ravagée par la peste inguinaire, le Tibre déborde et ses eaux boueuses, polluées par les cadavres d'animaux, engloutissent les magasins de l'Église où sont conservées les réserves de grains. Grégoire doit donc à la fois veiller à rassurer les fidèles (certains croient que la fin du monde est arrivée) et utiliser ses talents d'administrateur pour veiller au ravitaillement de la ville. Pour tenter de conjurer le fléau, il mobilise tout le peuple et le clergé des sept régions ecclésiastiques en une grande procession de prières qui parcourt les rues en implorant Kyrie eleison. Après six mois de vacance du siège épiscopal, Grégoire est conduit de force à la basilique Saint-Pierre, le roi des Lombards Authari. Agilulf, un arien, lui succède et en 593, menace d'attaquer Rome. Conformément à la coutume, Agilulf épouse la veuve de son prédécesseur Théodelinde de Bavière. Cette reine catholique, dont le fils Adaloald est baptisé, en 603, dans la foi catholique, se révélera par la suite une alliée influente du nouveau pape et amènera le roi au christianisme de l'Église indivise des trois premiers conciles œcuméniques. Grégoire Ier offrira alors à la reine un encolpion en cristal de roche, recouvert d'une feuille d'or sur laquelle est niellée une image du Christ en Croix.

Le jugement de l'histoire

Devant les malheurs extrêmes accompagnant la fin du siècle, Grégoire évoque dans ses homélies « les deuils, les lamentations, les villes détruites, la terre réduite au désert. » Pourtant, en ces temps de malheurs et de mutations, Grégoire a su diriger l'épiscopat des Églises italiennes, gérer le patrimoine de l'Église romaine, organiser la résistance aux Lombards et négocier avec eux, et inspirer les lointaines missions d'évangélisation. Grégoire Ier est le premier pape à être considéré par l'Orient avec respect, car il est fidèle à l'Empire romain, ne donne pas de sens politique à la primauté romaine (le primus inter pares honorifique reconnu par les Pères de l'Église et les conciles œcuméniques) et est un auteur prolifique dont les ouvrages sont appréciés par les Orientaux. Aussi saint Grégoire Ier est-il toujours vénéré par l'Église orthodoxe jusqu'à aujourd'hui. Selon Cyprien de Carthage, depuis l'invasion des Lombards en Italie, l'« Évêque des Évêques » représente davantage l'Empire romain dans la péninsule, que l'empereur de Constantinople, absorbé par la défense des frontières de Syrie et du Danube, et qui ne peut envoyer que sporadiquement des troupes et des subsides, le plus souvent insuffisants.

Saint Grégoire le Grand intercède auprès de la Madone

pour la fin de la peste à Rome

1700, Sebastiano Ricci

Basilique Sainte-Justine de Padoue

Réforme et œuvre pastorale

Dans l'ensemble de son pontificat, on notera une importante réforme administrative à l'avantage des populations rurales, ainsi que la restructuration du patrimoine de toutes les églises d'Occident, afin d'en faire « des témoins de la pauvreté évangélique et des instruments de défense et de protection du monde agricole contre toute forme d'injustice publique ou privée ». Ses lettres nous le montrent appliqué à défendre le patrimoine de saint Pierre, territoire non-continu, resté sous juridiction romaine, mais éparpillé dans toute l'Italie, des côtes d'Illyrie à la Sicile, et que les Lombards avaient démembré, ruiné et désorganisé. On l'y voit revendiquer les terres aliénées ou envahies, nommer des intendants, leur tracer les règles à suivre, leur imposer les mesures nécessaires pour la perception et la centralisation des revenus. En somme, il se comporte en exarque impérial, et en quelques années, la papauté se trouve en possession d'un revenu régulier et de ressources abondantes, devenant l'une des premières puissances financières de l'Occident. En 600 et 604, Grégoire assure l'assistance de la population urbaine appauvrie, chassée par la descente des Lombards, et qui a trouvé refuge dans la ville ; au secours donné aux malades s'ajoutent les distributions mensuelles aux pauvres du pain, du vin et du lard, le service de l'annone périclitant dans l'incurie publique. Enfin, il associe les moines à l'action pontificale, non seulement en fondant de nouveaux monastères dans la « ville éternelle », mais également en octroyant à quantité d'entre eux des privilèges d'exemption qui les placent directement sous l'autorité du Saint-Siège.

Durant son pontificat, Grégoire adopte une « attitude d'attente et de négociation avec les Lombards ». Non satisfait des mesures prises par l'Empereur Maurice (« J'attends plus de la miséricorde de Jésus de qui vient la justice que de votre piété », écrit-il à l'empereur), il prend lui-même les choses en main, en signant en 595 une trêve avec Agilulf. En 598, il favorise une nouvelle trêve, entre l'exarque Callinicos et le roi lombard. Maurice trouve ce comportement « prétentieux ». Grégoire se défend en argumentant : « Si j'avais voulu me prêter à la destruction des Lombards lorsque j'étais apocrisiaire à Constantinople, ce peuple n'aurait plus aujourd'hui ni roi, ni comtes ; il serait en proie à une irrémédiable confusion ; mais, comme je crains Dieu, je n'ai voulu me prêter à la perte de qui que ce soit ». Grâce à ses contacts avec Théodelinde, la reine franque des Lombards, un mouvement progressif de conversions au christianisme nicéen s'amorça parmi ceux-ci.

À l'égard de la Gaule franque, et devant le développement de l'hérésie simoniaque, Grégoire presse les souverains Brunehaut et son fils Childebert, puis ses petits-fils Thierry II et Théodebert de conduire la nation des Francs sur la voie droite de la foi et de réprimer le péché avec l'aide des évêques du royaume. Il nourrit le projet de régénérer l'Église gauloise abâtardie en réunissant un grand concile qui travaillera à sa réforme. Il attend aussi de cette Gaule franque un concours actif pour la conversion des païens de Germanie et appelle de ses vœux l'établissement d'une pax generalis. Car Grégoire Ier songe déjà à l'idéal d'une christiana respublica, qui verra le jour en Occident deux siècles plus tard, et au-delà du politique, à l'objectif d'une Église universelle, Ecclesia universalis.

Le geste le plus important de Grégoire Ier par rapport à l'évangélisation est l'envoi en mission, en 596, d'Augustin de Cantorbéry, accompagné de quarante moines du monastère du mont Cælius, afin de restaurer le christianisme en Bretagne. En effet, sous l'empire, la Bretagne, royaume des Angles, avait été quelque peu christianisée, mais les Saxons avaient envahi l'île et repoussé vers l'ouest les chrétiens bretons. Grégoire fait aussi racheter aux Saxons de jeunes esclaves bretons pour les faire élever dans des monastères. Edward Gibbon dira : « César avait eu besoin de six légions pour conquérir la Grande-Bretagne. Grégoire y réussit avec quarante moines ». Dans une lettre adressée à un missionnaire en partance pour la Grande-Bretagne païenne, en 601, Grégoire Ier donnait cet ordre : « Les temples abritant les idoles dudit pays ne seront pas détruits ; seules les idoles se trouvant à l’intérieur le seront […]. Si lesdits temples sont en bon état, il conviendra de remplacer le culte des démons par le service du vrai Dieu ». Augustin devint le premier archevêque de Cantorbéry. Considérée par le grand historien médiéval Henri Pirenne comme « un chef-d’œuvre de tact, de raison et de méthode », la conversion de l'Angleterre à l'Église nicéenne repose sur des consignes prudentes et réfléchies. Les missionnaires n'arrivent dans le pays qu'après en avoir étudié la langue, les mœurs et la religion. Ils se gardent de heurter les préjugés, de rechercher des succès trop rapides ou d'ambitionner le martyre. Ils gagnent la confiance avant de gagner les âmes. Au bout de 60 ans, les Anglo-Saxons étaient non seulement devenus chrétiens, mais ils l'étaient au point de fournir à l'Église des missionnaires dignes de ceux qui les avaient convertis, tel Boniface de Mayence qui entreprendra au début du VIIIe siècle l'évangélisation de la Germanie païenne d'au-delà du Rhin.

La conversion de l'Angleterre marque une étape décisive dans l'histoire de la papauté. Fondation directe du Pape, l'Église anglo-saxonne se trouve placée dès le début sous l'obédience immédiate et la direction de Rome. Elle n'a rien d'une Église nationale ; elle est apostolique dans toute la force du terme. Et l'Église d'outre-Rhin, qu'elle va organiser, recevra d'elle le même caractère. À cette époque, l'Église nicéenne se tourne vers l'Europe du Nord pour convertir les peuples : Rome au-delà du Rhin et de la Manche vers la Grande-Bretagne, l'Irlande et la Germanie, Byzance au-delà du Danube, chez les Thraco-Romains, les Bulgares et les Slaves.

Mort

Grégoire Ier meurt le 12 mars 604 et est inhumé au niveau du portique de l'église Saint-Pierre de Rome. Cinquante ans plus tard, ses reliques furent transférées sous un autel, qui lui fut dédié, à l'intérieur de la basilique.

Écrits

Augustin de Cantorbéry prêche à Æthelberht de Kent de James William Edmund Doyle (en)

Grégoire a laissé de nombreux écrits, dans divers domaines : un grand nombre de lettres (environ 800), des commentaires et d'homélies sur la Parole, et quelques autres écrits. Il est spécialement connu pour être l'auteur des Dialogues (trois volumes de la collection « Sources chrétiennes », éd. Cerf). Il nous y rapporte en son livre II les seules informations biographiques que nous ayons sur Benoît de Nursie, fondateur de la vie bénédictine et figure majeure du monachisme occidental.

Grégoire, qui envoya Augustin de Cantorbéry évangéliser les Anglo-Saxons, commente le Livre de Job et reflète ainsi l'espoir de son temps.

Gagner le large pour annoncer l'Évangile

« Cette parole : Il couvrira les extrémités de la mer

(Jb 36, 30), nous la voyons maintenant accomplie par la grâce de Dieu.

En effet, le Seigneur tout-puissant a couvert les extrémités de la mer

de nuages resplendissants, puisque, grâce aux miracles éclatants des

prédicateurs, il a conduit à la foi les extrémités du monde elles-mêmes.

Voici qu'en effet, il a pénétré les cœurs de presque tous les peuples ;

voici que les extrémités de l'Orient et de l'Occident se rejoignent

dans une même foi ; voici que la langue de l'Angleterre, qui ne savait

prononcer que du barbare, commence désormais à chanter les louanges

divines avec l'Alléluia hébraïque. Voici que l'océan, autrefois

orgueilleux, se laisse calmer sous les pas des saints ; ses mouvements

barbares, que les princes de la terre ne pouvaient dompter par les

armes, sont maintenant étouffés, grâce à la crainte de Dieu, par les

paroles toutes de simplicité sorties de la bouche des prêtres ;

lorsqu'il était infidèle, il ne craignait pas les innombrables

combattants, mais, devenu fidèle, il redoute la langue des humbles. »

— Grégoire le Grand. Morales sur Job, 27, 21, trad. du Lectionnaire pour chaque jour de l'année, 2, Paris, Solesmes-Cerf, 2005, p. 741.

Correspondance

Le Registrum epistolarum est composé de 814 lettres réparties en 14 livres, qui correspondent aux années du pontificat grégorien (590-604).

C'est une composition assez hétéroclite : lettres spirituelles, lettres officielles à lire en public, ordonnances portant sur des questions de gouvernement, formulaires de nomination et de confirmation de charges, formulaires d'autorisation et de privilège...

Cependant, certaines lettres permettent de tracer un portrait assez riche et précis du monde rural de la fin du VIe siècle.

Commentaires et homélies

Grégoire le Grand par maître Théodoric, couvent Sainte-Agnès, Prague

L'Expositio in Job ou Moralia in Job (morales sur Job) est son œuvre exégétique la plus importante.

Commencée à Constantinople, d'abord sous forme d'entretiens destinés aux frères de sa communauté, puis poursuivie sous forme de dictée, elle fut réorganisée et achevée à Rome, vers 595.

Elle comporte 35 livres. «Par une œuvre qui est plus une catéchèse biblique qu'une construction scientifique, il a tracé les lignes essentielles de la théologie morale classique.».

Homiliæ in Evangelium est un recueil de 40 homélies reproduisant sa prédication durant les 2 premières années de son pontificat. «Elles constituent un modèle de prédication populaire, remplie d'enseignement moral et mystique exposé sous une forme simple et naturelle, renforcé souvent par des exemples s'adressant à la grande masse des fidèles.» P. Batiffol les considère comme «des modèles de l'éloquence pastorale et la prédication liturgique."

Homeliæ in Hiezechihelem sont 22 homélies sur le livre d'Ézéchiel, rédigées vers 593–594, alors qu'Agilulf menace d'assiéger Rome.

Elles sont d'un niveau plus élevé que les homélies sur l'évangile.

Le premier livre, dédié à Marinien de Syracuse, traite du charisme prophétique.

Il s'adresse principalement aux prédicateurs et aux évêques.

Le second livre, qui s'adresse aux moines de Coelius, commente la structure du Temple de Jérusalem. Par la symbolique des nombres, il explique la voie d'accès au silence contemplatif.

Plusieurs autres écrits n'ont pas été rédigés directement de la main de Grégoire.

Ainsi, Expositiones in Canticum Canticorum, concernant les 8 premiers verset du texte du Cantique des cantiques, et in librum primum Regum, qui commente 1S 1-16, sont deux textes qui ont été dictés de mémoire par le moine Claude, d'après ce qu'il avait entendu de Grégoire.

L'attribution de ces œuvres à Grégoire est d'ailleurs contestée par de Vogüé dans l'édition des Sources Chrétiennes.

Elles seraient l'œuvre de Pierre de Cava.

D'autres commentaires, sur les proverbes, les prophètes, l'Heptateuque, ont été rédigés de la même manière.

Ces écrits sont malheureusement perdus aujourd'hui.

Homélies

Travailler à l'heure de Dieu

« Nous pouvons dans les différentes heures [du jour] distinguer les âges successifs d'une vie humaine. Dans le matin, nous verrons l'enfance. On peut voir dans la troisième heure l'adolescence : le soleil prend de la hauteur, l'âge gagne en chaleur. La sixième heure, c'est la jeunesse : le soleil est à son apogée, la pleine vigueur s'affirme. Dans la neuvième heure on peut voir la vieillesse : de son apogée le soleil descend, l'âge sent décroître la chaleur de la jeunesse. La onzième heure, c'est l'âge où l'on se casse et où l'on est un vieillard.

Comme

un tel est amené dans son enfance à bien vivre, tel autre dans son

adolescence, un autre dans sa jeunesse, un autre dans la vieillesse, un

autre dans l'extrême vieillesse, des ouvriers sont appelés à la vigne

aux différentes heures.

Observez

votre façon de vivre, frères, et voyez si vous êtes déjà ouvriers de

Dieu. Que chacun examine ce qu'il fait, et se demande s'il travaille

bien dans la vigne du Seigneur. Car celui qui en cette vie cherche ses

intérêts n'est pas encore venu dans la vigne du Seigneur. Ceux-là

travaillent pour le Seigneur qui ne pensent pas à ce qu'ils gagnent,

eux, mais à ce que gagne le Seigneur. »

— Grégoire le Grand. Homélies sur les Évangiles 19, 2. – trad. R. Étaix, C. Morel et B. Judic, Cerf, coll. Sources chrétiennes 485, 2005, p. 427-429.

Grégoire commente ici le Livre d'Ézéchiel.

Guetteur et prophète

« Fils d'homme, je t'ai donné comme guetteur à la maison d’Israël

(Ez 3, 17). Il est remarquable que le Seigneur présente comme un

guetteur l'homme qu'il envoie prêcher. Cet homme à qui est confié le

soin d'autrui reçoit le nom de guetteur pour qu'il tienne son âme sur

les hauteurs et mérite d'être appelé de ce nom par ses actes.

Oh ! Combien ce que je dis là est pour moi terrible ! Parler de la

sorte, c'est frapper sur moi, incapable que je suis d'assurer la

prédication comme il convient, et, dans la mesure où je puis l'assurer,

d'y conformer ma vie ! Je me laisse prendre souvent par des bavardages,

et quand il s'agit d’exhorter et d'édifier, je tarde, engourdi et

négligent.

Devant Dieu qui me voit, je suis devenu muet et prolixe, muet quand il

faudrait parler, prolixe pour les futilités. Or voici que la parole de

Dieu me force à parler de la vie du guetteur. Me taire, je ne puis ; et

cependant je crains fort, en parlant de frapper sur moi. Je parlerai, je

parlerai ! Que le glaive du Verbe de Dieu me passe au travers pour

aller percer le cœur du prochain ! Je parlerai, je parlerai ! Que la

parole de Dieu se fasse entendre par moi, fût-ce contre moi ! Je ne

refuse pas d'être accusé, je vois trop ma torpeur et ma négligence.

Reconnaître ma faute, ce sera peut-être, auprès d'un juge qui est bon,

obtenir le pardon. »

— Homélies sur Ézéchiel XI, 4-5, trad. C. Morel, Paris, Cerf, coll. « Sources Chrétiennes » 327, 1986, p. 451-455.

Commentaire selon Luc (Lc 24, 13-35).

La Cène d'Emmaüs, vers 1619/1622, Diego Vélasquez, Metropolitan Museum of Art

Comme un étranger

« Le Seigneur apparut à deux disciples qui marchaient sur la route : ils ne croyaient pas, et pourtant ils parlaient de lui. Mais il ne se montra pas à eux sous des traits qui pussent le faire connaitre. Il réalisait au-dehors pour leurs yeux de chair ce qui se passait au-dedans, c'était à la fois l'amour et le doute, et au-dehors le Seigneur leur était présent, mais ne montrait pas qui il était. La Vérité, qui est simple, n'a rien fait par duplicité, mais s'est montrée à eux corporellement, telle qu'elle était dans leur esprit. Il fallait les éprouver pour voir si ceux qui ne l'aimaient pas encore comme Dieu pouvaient du moins l'aimer comme étranger. Ils ne pouvaient être étrangers à la charité, puisque la Vérité marchait avec eux, et ils l'invitent à être leur hôte comme on le fait pour un étranger. Pourquoi disons-nous : « Ils l'invitent », alors qu'il est écrit : « Ils s'efforcèrent de le retenir ? » (cf. Lc 24, 29). De cet exemple on peut conclure qu'il ne faut pas seulement inviter les étrangers comme hôtes, mais les entraîner.

Les

disciples mettent la table, apportent les mets et reconnaissent dans la

fraction du pain le Dieu qu'ils n'avaient pas reconnu quand il

expliquait la Sainte Écriture. En écoutant les commandements de Dieu,

les disciples d'Emmaüs n'ont pas été éclairés ; en pratiquant, ils ont

été éclairés.

Mesurez bien, frères, la puissance de l'hospitalité. Recevez le Christ à

votre table, pour qu'il puisse vous recevoir au festin éternel. »

— Homélies sur l'Évangile, 33, trad. G. Blanc, R. Etaix et B. Judic, Paris, Cerf, coll. « Sources Chrétiennes » 522, 2008, p. 77-81.

Autres écrits

Représentation du XVIIe siècle

La réforme liturgique de Grégoire est décrite dans le Livre des sacrements. « Il rassembla en un seul livre le Codex de Gélase concernant la liturgie de la messe. Il y retrancha beaucoup de choses, en modifia quelques-unes et en ajouta certaines. Il institua ce livre : Livre des sacrements ». Nous ne possédons cependant pas la version originale. Celle que l'on a actuellement est le texte envoyé par Adrien Ier à Charlemagne, vers 785-786, et contient plusieurs enrichissements reflétant des ajouts faits entretemps à la pratique liturgique usuelle. La tradition attribue aussi à Grégoire un Antiphonarium.

La Règle pastorale (Regulæ pastoralis liber), adressée à Jean IV, archevêque de Ravenne, traite en quatre livres de la vie pastorale, du gouvernement des âmes, de la prédication, de la vie spirituelle du pasteur. Grégoire exhorte l'évêque à un renouvellement personnel continu, afin que sa parole soit toujours incisive et efficace. L'ouvrage est traduit en grec dès 602 et sert de livre central pour la formation du clergé au Moyen Âge. Il demeure un classique de la vie spirituelle.

Les Dialogues, rédigés en 593-594, et destinés prioritairement aux moines, visent à refonder la vie des clercs, des laïcs mais aussi des rois sur les normes que Grégoire a connues lors de son ancienne vie monastique. Les thèmes chers à Grégoire sont la lutte contre la simonie, contre le nicolaïsme sous toutes ses formes, notamment par le contact trop proche entre clercs et moniales, la volonté d'exclure les laïcs de la gestion de l'Église, le respect de la hiérarchie et enfin la moralisation de la société. Ce dernier thème est illustré par des visions eschatologiques, surtout dans le quatrième livre qui évoque des manifestations extraordinaires démontrant l'immortalité de l'âme humaine. Ces Dialogues témoignent de la sainteté d'évêques, moines, prêtres et gens du peuple, contemporains de Grégoire, comme l'abbé Honorat de Fondi. Ils relatent des miracles opérés par de saints personnages en Italie. Le second livre constitue la principale source biographique que l'on ait sur saint Benoît de Nursie dont il présente la règle, qualifiée de norma rectitudinis. La diffusion de cette règle de saint Benoît en Espagne wisigothique, en Gaule franque et en Grande-Bretagne au VIIe siècle doit beaucoup à l'autorité de Grégoire et à ses Dialogues qui furent pris pour modèles et imités par divers hagiographes en Occident.

Penseur spirituel et théologien

Réforme liturgique

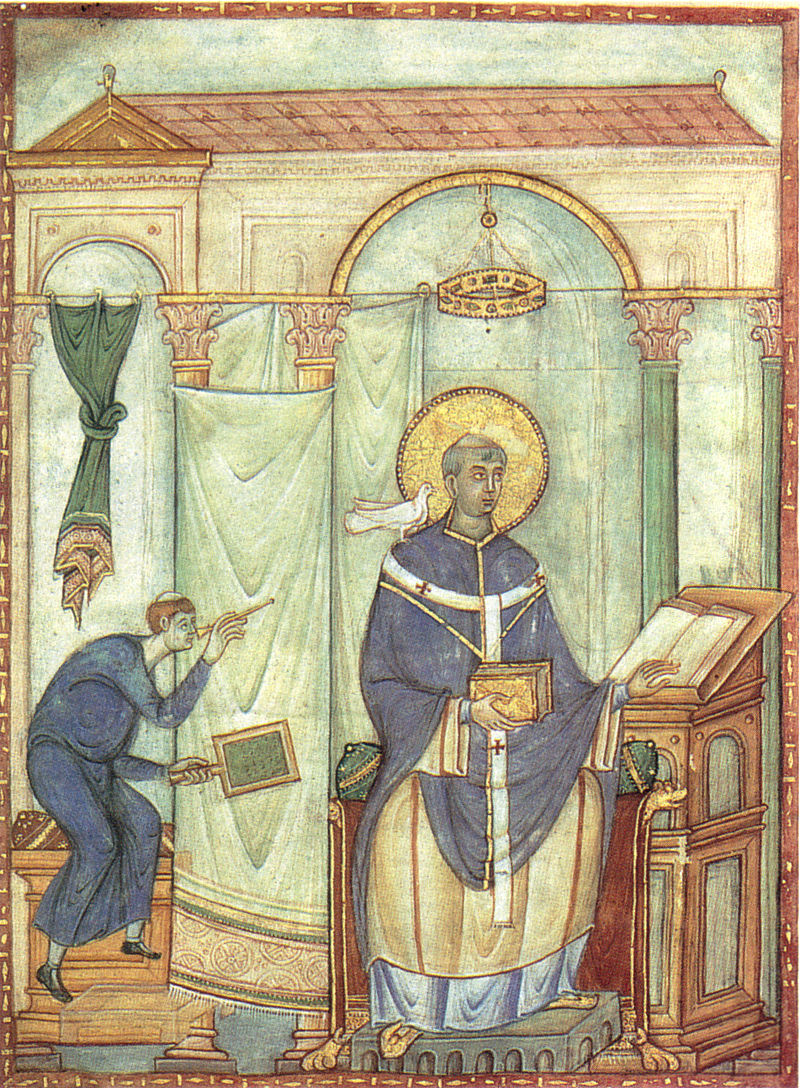

Légende de l'origine du chant grégorien, d'après le frontispice de l'édition vaticane : « Le très Saint Grégoire se répandait en prières, pour que le Seigneur lui accorde la musique à donner sur les textes liturgiques. L'Esprit saint descendit alors sur lui sous la forme d'une colombe, et son cœur fut éclairé. Il commença aussitôt à chanter, et voici comment :… » (suit l'Introït du premier dimanche de l'Avent)

Par MicheletB — (frontispice de l'édition Vaticane du Graduel romain)., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1513549

Grégoire est la figure éponyme de réformes liturgiques qu'il ne réalisa probablement jamais avec l'ampleur qu'on lui attribua par la suite (voir Histoire du rite romain). Le chant grégorien qui porte son nom ne lui doit rien directement. Cette attribution est la conséquence d'une légende hagiographique racontant comment il composa les propres de la messe. En réalité, le chant grégorien résulte des réformes de Chrodegang de Metz et de Charlemagne, qui aligna le chant gallican sur la pratique romaine un siècle plus tard.

Influence sur la théologie

Grégoire Ier dictant un chant.

Illustration d'un antiphonaire du XIe siècle

Grégoire propose la mise en place d'une pédagogie chrétienne « où

la formation grammaticale, dialectique et rhétorique se baserait, non

plus sur des textes profanes, comme cela se faisait encore de son temps,

mais sur des textes sacrés ». Cette voie sera par la suite suivie par d'autres, notamment Isidore de Séville, Julien II de Tolède et Bède.

Ses ouvrages théologiques resteront, jusqu'à la fin du Moyen Âge, l'une des autorités les plus souvent citées dans la prédication et l'enseignement, où il prend place après Augustin d'Hippone, dont il simplifie parfois la pensée, non sans l'enrichir d'autre part en l'adaptant à la mentalité des temps nouveaux. Il n'est cependant pas un théologien original, en ce sens qu'il reprend surtout la doctrine commune. C'est que l'époque des grandes controverses dogmatiques est passée. « Il reprend l'enseignement d'Augustin sur la grâce, la prédestination, le sort des enfants morts sans baptême ; il reprend et précise la catéchèse traditionnelle sur les sacrements, la discipline pénitentielle, les bonnes œuvres, le culte des saints ».

D'un point de vue exégétique, il utilise les procédés de la rhétorique classique. Bien qu'il ne néglige pas le sens littéral de l'Écriture, il le dépasse pour s'élever à l'allégorie. Ainsi, dans son homélie sur Ézéchiel, il s'attarde principalement sur la cause ou l'hypothèse dont l'objet sont les personnes ou les faits historiques. En général, dans son discours, « les antinomies se résolvent grâce à l'unité qui permet de dire que l'Église est à la fois visible et invisible, humaine et divine, active et contemplative, présente dans le monde et plongée dans la réalité future ». Mais Grégoire est avant tout un moraliste. « Par une œuvre qui est plus une catéchèse biblique qu'une construction scientifique, il a tracé les lignes essentielles de la théologie morale classique ». D'ailleurs, le fait que l'Expositio in Job ait reçu, de son vivant, le titre de Moralia in Job en témoigne. Sa pensée a également contribué à une classification des vices et vertus, ainsi que des dons du Saint-Esprit, classification dont les prédicateurs et les artistes du Moyen Âge feront grand cas.

Il reprend la classification des rêves de Macrobe et la transforme en distinguant les rêves dus à la nourriture et à la faim, ceux envoyés par les démons, et ceux d'origine divine.

Considéré comme un des Pères de l'Église, il a également toujours été compté parmi les Docteurs de l'Église pour les catholiques.

Œuvres de Grégoire le Grand

- Commentaire sur le Cantique des Cantiques, Cerf, 1984

- Commentaires moraux aux livres de Job (595), livres 33-35 (Cerf, 2010), livres 30-32 (Cerf, 2009). Trois volumes publiés - textes latin et français avec notes - dans la collection Sources chrétiennes avec le titre Morales sur Job : Tome 1 : livres I-II. Tome 2 : livres XI-XIV. Tome 3 : livres XV-XVI.

- Dialogues (Dialogorum libri quattuor de vita et miraculis patrum italicorum et de æternitate animorum, 593-594), livres I, II et III (Cerf, 1979), IV (Cerf, 1980). Trad. abbé Henry (1851).

- Homélies sur l'Évangile, homélies 1-20 (Cerf, 2005), 21-40 (Cerf, 2008). Trad. des moines bénédictins de l'abbaye de Sainte-Madeleine du Barroux.

- Registre des lettres (600), livres I et II (Cerf, 1991), III-IV (Cerf, 1990). Collection de 848 lettres de correspondance officielle.

- La Règle pastorale (Regulæ pastoralis liber, 591), livres I et II (Cerf, 1992), livres III et IV (Cerf, 1992).

Attributs

Grégoire est très présent dans l'iconographie des manuscrits et des monuments figurés, où il est, avec l'apôtre Pierre, le pape par excellence.

Il est représenté en habits pontificaux ; parmi ses attributs, la tiare, la colombe de l'Esprit saint qui inspire ses écrits, et le livre en tant que docteur de l'Église.

Il est également très connu en art pour les tableaux dits Messe de Saint Grégoire, inspirés d'une vision qu'il eut lors du miracle eucharistique de Rome.

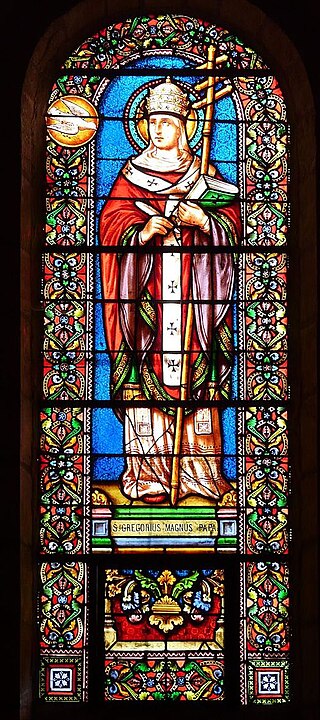

Représentations

Grégoire le Grand

Saint Grégoire écrivant sous l'inspiration de la colombe du Saint-Esprit (Registrum Gregorii, Xe siècle)

Saint Grégoire le Grand par Francisco de Osona (c. 1500) (Segorbe)

Par Codex — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87208572

Rubens, Saint Grégoire pape, entouré de saints et de saintes, (1606), musée de Grenoble

Vitrail représentant Grégoire Ier, église de Négrondes, (XIXe siècle)

Par Père Igor — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5842953

Saint Grégoire, Matthias Stom, entre 1615 et 1649, musée d'Art de Bâle, Suisse

Maître de Portillo, La Messe de Saint Grégoire le Grand, Musée des Beaux-Arts de Budapest

Saint Grégoire, vers 1713, Christopher Elias Heiss (en), Bibliothèque nationale de la République tchèque

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9goire_Ier

Patron des chantres et des écoliers.

Grégoire est le saint patron des chantres ( chanteurs religieux), des étudiants, des luthiers, des musiciens.

En savoir plus :

http://missel.free.fr/Sanctoral/09/03.php

http://jesusmarie.free.fr/gregoire_le_grand.html

http://eucharistiemisericor.free.fr/index.php?page=2905087_catechese

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire