Saint Georges de Lydda (vers 275/280 à Lydda - 23 avril 303), saint Georges pour les chrétiens, est un martyr du IVe siècle, saint patron de la chevalerie de toute la chrétienté (ordre du Temple, ordre Teutonique, ordre de la Jarretière, ordre de Saint-Michel et Saint-Georges…), il est principalement représenté en chevalier qui terrasse un dragon : allégorie de la victoire de la foi chrétienne sur le démon (du bien sur le mal).

Son nom vient du grec ancien γεώργος / geôrgos, « agriculteur ».

Il est honoré le 23 avril, le 6 mai en Bulgarie, le 3 novembre (translation des reliques et dédicace de l'église de Lydda (Israël), au IVe siècle) et le 23 novembre en Géorgie.

Fondement historique

Il existe peu d'informations sur les débuts de la vie de Georges, néanmoins des récits de pèlerins et des dédicaces d'églises sont attestés dès le IVe siècle, il ne semble donc pas y avoir de raison de douter de son existence historique, d'autant qu'il est certain que la persécution de Dioclétien en 303 a bien visé des militaires chrétiens parmi les soldats professionnels de l'armée romaine. Certains d'entre eux vont mourir martyrs et devenir saint militaire (en).

Les principaux éléments de sa vie proviennent de la Passio sancti Georgii du pseudo-Pasicratès (ou Pasicrate ou Passecrate), que le Decretum Gelasianum de 496, attribué au pape Damase Ier, a classé comme œuvre apocryphe.

D'après la Passio, Georges de Lydda naît vers 275/280 à Mazaca, en Cappadoce, dans une noble famille grecque chrétienne. Son père serait un noble qui vint en Cappadoce servir dans l'armée romaine. Sa mère est originaire de la province romaine de Syrie-Palestine. De santé très fragile après sa naissance, le père de Georges, craignant pour la survie de l'enfant, décide de le faire aussitôt baptiser. Et l'enfant survit.

Saint Georges a dix ans lorsque son père meurt sur un champ de bataille. Polycronia retourne alors en Judée et s’installe dans la région de Lydda (ou Diospolis, l'actuel Lod). La renommée militaire de son père lui donne accès à une bonne éducation. À l'âge de quinze ans, il se rend à Nicomédie et y devient officier dans l’armée romaine. Il se présente devant l'empereur Dioclétien, qui reconnaît en lui le fils de son ancien compagnon d'armes et le fait chevalier, chef de sa garde particulière. Par la suite, Georges est promu tribun. Tant son habileté que l’origine de sa mère incitent les autorités à lui confier le commandement de régions militaires réputées difficiles, comme la Syrie, la Palestine, l’Égypte et la Libye. Il est alors élevé au grade de préfet par le même Dioclétien. À ce titre, il est chargé des rapports, souvent conflictuels, entre les autorités romaines et les diverses populations locales.

Mais le proconsul Maxence convainc Dioclétien de reprendre sur une large échelle les persécutions contre les chrétiens et de prôner la sacralisation du pouvoir politique au moyen de l'imposition du culte solaire. Le 24 février 303, l'empereur donne les édits donnant l'ordre de détruire les églises chrétiennes et de persécuter d'abord le haut clergé, notamment les évêques. La première destruction sera celle de l'église principale de Nicomédie même. Les livres d'office sont brûlés, et tous les chrétiens sont privés des droits et privilèges de la citoyenneté. Georges tente sans succès d'en dissuader l'empereur, puis lui remet son glaive, en signe de démission, et quitte Nicomédie pour retourner dans sa ville natale. Il arrive à Mazaca, où il trouve sa mère mourante, laquelle, dans son agonie, approuve la décision de son fils. Après la mort de sa mère, saint Georges distribue sa fortune personnelle aux pauvres et projette un pèlerinage en Terre Sainte sur les lieux de la Passion du Christ. Mais en raison des persécutions, il abandonne momentanément ce projet et retourne à Nicomédie.

Scènes de la légende saint Georges, école des primitifs flamands (1500-1519), musée Groeninge

Par Jean-Pol GRANDMONT — Travail personnel, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101002058

« La légende de Saint Georges » d'après Lancelot Blondeel (1535-1540), musée Groeninge

Par Jean-Pol GRANDMONT — Travail personnel, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=100366821

En cours de route, il passe par Lydda, où il met fin aux agissements d’une bande de pillards perses, dirigés par un certain Nahfr, dont le nom signifie « serpent », ou « dragon ». À l'abri dans des marais, ils anéantissent par surprise les troupes envoyées à plusieurs reprises contre eux, finissant par soumettre la population à un tribut arbitraire de deux moutons par jour, ou bien d'un esclave, s'il vient à en manquer. Comme « prix » de ses services, saint Georges ne négocie rien d'autre que la conversion de la population locale à la foi chrétienne. Il débarrasse alors celle-ci de Nahfr, tuant celui-ci d’un seul coup de son épée, ou de sa lance, ce qui permet de capturer sa troupe et de rétablir à nouveau le calme dans la région.

De retour à Nicomédie, il rend visite aux chrétiens emprisonnés. Dioclétien lui enjoint de cesser ses actions prochrétiennes et de reprendre son service. Il refuse, et en quittant le palais il détruit sur son passage une tablette sur laquelle figure l'édit impérial obligeant au culte d'Apollon. Arrêté pour cet acte, il est soumis à de nombreux supplices, mais il survit miraculeusement, ce qui suscite de nombreuses conversions au palais, notamment celle de l'épouse de Dioclétien, Prisca, une princesse d'origine perse, et deux autres consuls d'Orient, Anatole et Protole, ainsi que celle du gardien de la prison où il est incarcéré.

Afin que cela cesse, il est condamné à mort. Il est décapité un vendredi, le 23 avril 303, peut-être à l'âge de 22 ans. Des fidèles clandestins recueillent sa dépouille pour l'inhumer à Lydda, en un lieu sur lequel sera vite bâtie par la suite une église qui lui sera dédiée, là même où il avait vaincu « le dragon » (le chef de bande Nahfr). Les chrétiens d'Orient affirment qu’il s'y trouve encore, dans la crypte, sous l’autel.

Culte, canonisation et réception dans la culture féodale

Au Proche-Orient

Le culte de saint Georges est attesté dès le IVe siècle en Palestine. Des églises lui sont dédiées, ainsi qu'un monastère à Jérusalem et un autre à Jericho ; En Égypte, il patronne une quarantaine d'églises et trois monastères ; à Constantinople, Constantin devenu empereur en 324, fait élever une église à sa mémoire, saint Georges devient un des protecteurs des milices de Byzance ; En Grèce se construisent des sanctuaires à Mytilène, à Bizana, à Thessalonique et Athènes, tandis qu’à Chypre, on compte plus de soixante églises.

En Italie son culte arrive par la Sicile, Naples et Ravenne où il est attesté dès le VIe siècle, ainsi qu’à Ferrare. Toujours au IVe siècle, Philibert de Mollans aurait rapporté les reliques de Georges de Lydda à Nuits-Saint-Georges, donnant le nom au cépage.

La popularité de son culte est telle qu'une bonne dose de morbidité s'ajoute vite à ses supplices pour accélérer la christianisation : on le coupe en morceaux, on lui fait avaler du plomb fondu, on le jette dans une fosse remplie de chaux vive, il échappe au poison préparé par un mage nommé Athanase... rien n'y fait, il ressuscite chaque fois et en profite pour multiplier les miracles et avec eux, les conversions.

L'Église d'Orient, qui l'appelle Grand-Martyr (mégalomartyr), transmet tôt son culte à l'Église d'Occident. Gélase Ier le canonise en l'an 494.

Si certains auteurs sont précis « Son martyre eut lieu en ces jours de la Pâque, afin qu'il apparût aux fidèles comme le gardien du glorieux sépulcre », d'autres sans aucun complexe face au temps et à la chronologie, en ont en fait tantôt un compagnon de saint Pierre, tantôt le prédécesseur de saint Marcellin. Les exagérations sont telles, que si la sainteté du chevalier n'est pas remise en cause, au cours d'un concile tenu à Rome, Gélase revient sur les textes qui relatent sa vie. Dans son Decretum Gelasianum, catalogue des livres que les fidèles pouvaient lire sans danger et de ceux qu'ils devaient éviter, il classe la passion de saint Georges de Lydda parmi les apocryphes « comme rédigés par un écrivain hérétique et inepte, et défend d'en faire usage ». C'est pourquoi l'Église de Rome n'a pas de légende sur saint George dans son Office même s'il figure dans le calendrier romain à la date du 23 avril.

Dans l'Europe chrétienne

Dans le royaume des Francs, sous l'influence de Clotilde, Clovis (466 - roi de 481 à 511) fait élever un monastère en son honneur. Plus tard, saint Germain de Paris (mort en 576) en propage le culte dans le royaume mérovingien.

Durant la christianisation, Grégoire de Tours (538 ou 539 - 594) mentionne le passage de reliques, son sang, en Auvergne à destination de l’Abbaye-aux-Dames en Normandie son culte, notamment dans l’espace germanique, comme le montre la consécration d’une basilique à Mayence en 570.

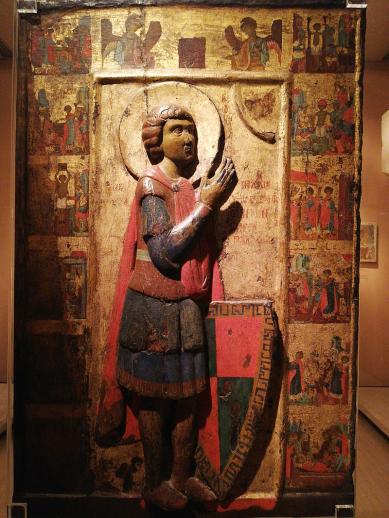

Icône de Saint Georges, mêlant des éléments byzantins et ouest-européens, 13e siècle. Collections du Musée byzantin et chrétien d'Athènes, Grèce

Il semble que le culte de saint Georges fut établi à Rome sous Léon II (682) avec l'église des saints Sébastien et Georges ; Sous le pape Zacharie (vers 650), on y transporta le chef de saint Georges.

À Lyon, l'église saint-Georges, est dédiée à saint Georges par Leidrade autour des années 800.

Le culte fleurit au IXe siècle, probablement aussi grâce aux croisades et ne faiblira plus au cours du Moyen Âge. Il devient le saint patron de l'ordre du Temple, de l'ordre Teutonique, de l'ordre de la Jarretière...

Des textes laïcs évoquant le martyre du saint furent écrits aux Xe et XIe siècles, comme le Georgslied, un poème vernaculaire relatant la passion du saint ou « la Légende dorée ». Ils touchent un public plus large que celui des ecclésiastes.

Aux XIIe – XIIIe siècles , Saint Georges devient l’un des quatorze saints dit auxiliaires (Nothelfer), dont l'invocation est censée protéger les fidèles contre les épidémies récurrentes. Ainsi est-il censé protéger Venise, qui en 1205 hérite du bras de saint Georges, puis de son chef en 1462.

Dans les textes épiques et romans chevaleresques, l’enjeu toujours politico-religieux est adapté aux exigences de la société féodale. Cela fera du bandit, un monstre, et du tribut réclamé, une princesse.

Dans le monde musulman

Georges de Lydda est également reconnu comme une figure prophétique dans des textes musulmans avec le nom Jiriyas ou Girgus. Les sources islamiques en font un croyant en contact direct avec les derniers disciples de Jésus Christ et reprennent plusieurs des faits légendaires attribués par la tradition chrétienne, dont la victoire sur le dragon.

La Légende dorée

La Légende de Saint Georges apparait vers 1265 ou 1266, sous la plume de l’archevêque dominicain de Gênes, Jacques de Voragine dans un ouvrage intitulé la Légende dorée.

Georges de Lydda naît en Cappadoce, dans une famille chrétienne. Militaire, il devient officier dans l'armée romaine ; il est élevé par l'empereur Dioclétien aux premiers grades de l'armée.

Un jour il traverse la ville de Silène dans la province romaine de Libye, sur son cheval blanc. La cité est terrorisée par un redoutable dragon qui dévore tous les animaux de la contrée et exige des habitants un tribut quotidien de deux jeunes gens tirés au sort. Georges arrive le jour où le sort tombe sur la fille du roi, au moment où celle-ci va être victime du monstre. Georges engage avec le dragon un combat acharné ; avec l'aide du Christ, et après un signe de croix, il le transperce de sa lance. La princesse est délivrée et le dragon la suit comme un chien fidèle jusqu'à la cité. Les habitants de la ville ayant accepté de se convertir au christianisme et de recevoir le baptême, Georges tue le dragon d'un coup de cimeterre car il les effrayait toujours, puis le cadavre de la bête est traîné hors des murs de la ville tiré par quatre bœufs.

Après la publication des édits de Dioclétien contre les Chrétiens, Georges est emprisonné. Sa foi ne pouvant être ébranlée, il y subit un martyre effroyable : livré à de nombreux supplices, il survit miraculeusement et finit par être décapité le 23 avril 303.

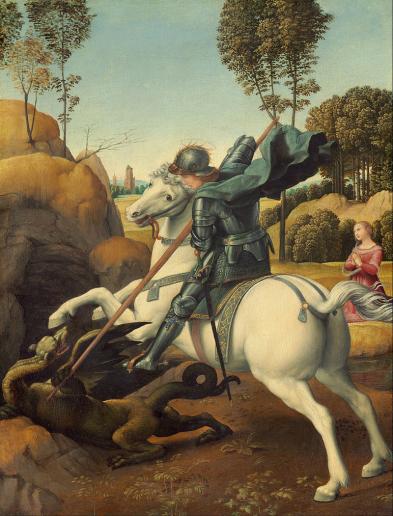

Saint Georges et le dragon

Raphaël, National Gallery of Art, Washington D.C.

Saint Georges et le dragon

Raphaël, musée du Louvre

Saint Georges et le dragon

Gamla stan, Stockholm, Suède

Par Jürgen Howaldt — Travail personnel, CC BY-SA 2.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=184225

Saint Georges et le dragon

Cathédrale de Ribe, Danemark

Par Jürgen Howaldt — Travail personnel, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8647780

Saint Georges et le dragon

Un coin de rue à Odense, Danemark

Clé de voûte en ardoise de Lavagna représentant saint Georges terrassant le dragon, musée de Bastia (XVIe siècle)

Par Cosudibastia — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87164271

Saint Georges (par J. Mehoffer), cathédrale de Fribourg

Le dragon terrassé et la princesse liberée (par J. Mehoffer), cathédrale de Fribourg

Folklore

Georges de Lydda a inspiré différentes représentations folkloriques de par le monde, dont une se déroule au cours de la ducasse de Mons12, en Belgique.

Le combat (dit Lumeçon) de saint Georges et du dragon a lieu chaque année sur la grand-place de Mons, le dimanche de la Trinité.

Il est précédé par une procession dont l'origine remonte au XIVe siècle.

La ducasse de Mons est reconnue comme chef-d'œuvre du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO (voir Géants et dragons processionnels de Belgique et de France).

Dans son livre Eclaireurs, Lord Baden-Powell consacre un chapitre à la chevalerie, l’un des fondements du scoutisme, et exhorte tous les scouts à prendre saint Georges, patron du Royaume-Uni, comme modèle de vie, afin de vaincre les difficultés avec courage, confiance et énergie.

Saint Georges et le dragon, par Paolo Uccello, vers 1470, National Gallery, Londres

Saint Georges terrassant le dragon, palazzo San Giorgio (Gênes)

Par Ludovico Pogliaghi — Travail personnel, Twice25 & Rinina25, 2006-06-17, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2429068

Par Aurelien Guichard from London, United Kingdom — WindsorUploaded by BaldBoris, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15203080

Tombeau de saint Georges dans l'église de Lydda, Israël

Saint patron protecteur

Statue de saint Georges

Place de la Liberté, Tbilissi, Géorgie

Par Moreau.henri — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11967706

Saint Georges sur la croix de Georges

Par David Monniaux — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26808905

Statue de Saint Georges terrassant le Dragon de la confrérie des gardians (église de la Major, Arles)

Par Mbzt — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47599592

Saint Georges est vénéré :

- en Géorgie, dont il est le saint patron ;

- en Éthiopie, dont il est également le saint patron ("patron céleste de l’Éthiopie") ;

- en Bourgogne, dont il est le saint protecteur ;

- en Angleterre, où il remplaça Édouard le Confesseur en tant que saint national lors de la fondation de l’ordre de la Jarretière par Édouard III en 1348. Le drapeau anglais porte d'ailleurs la croix de saint Georges ; et un autre ordre britannique porte son nom avec saint Michel (voir ordre de Saint-Michel et Saint-Georges) ;

- en Navarre, où son nom était scandé lors des batailles au Moyen Âge, notamment par les troupes du roi Charles II7 ;

- en Israël, où son tombeau est vénéré à Lydda (Lod) ;

- chez les scouts dont il est le saint patron ;

- chez les Grecs, qui lui ont conféré la qualité de Grand-Martyr (mégalomartyr) ;

- en Arménie, où un monastère dans la ville de Moughni est supposé avoir quelques reliques du saint ;

- à Beyrouth, dont il est le patron, avec un monastère remontant au IVe siècle (il est nommé Jergis par les chrétiens et Khodr par les musulmans) ;

- en Russie, qui l'a adopté comme principal emblème de ses armoiries et où le premier des ordres militaires porte son nom (voir ordre de Saint-Georges) ; au cours de la Seconde Guerre mondiale, une division de l’Armée rouge, constituée sous le patronage de l’Église orthodoxe, porta le nom de Saint-Georges ;

- en Bulgarie où il est le saint patron de l’armée bulgare ;

- à Moscou, Gênes, Venise et Barcelone, dont il est un des saints patrons ;

- en Espagne, il est aussi le saint patron de l’Aragon et la Catalogne, dont il est le saint patron et où la principale décoration, la creu de Sant Jordi ou croix de saint Georges porte son nom, bien qu'il soit aussi vénéré comme saint patron par quelques villes espagnoles importantes dans d’autres régions autonomes du pays, telles que Alcoy ou Cáceres.

- en Serbie, Balkans, par les communautés Slaves du Sud comme les Serbes de Croatie, de Bosnie, du Monténégro et les Macédoniens (Đurđevdan), Serbe (Sveti Georgije ou Djurdjic) fêté le 16 novembre en référence à saint Georges de Lyidie et chez les Rroms (Hıdırellez), il est fêté le 6 mai et marque le début du printemps.

- en Allemagne où il est le saint patron de la cité de Fribourg-en-Brisgau ;

- en Suisse où il est le saint patron de la commune de Chermignon ;

- Dans les troupes blindées de l'Armée suisse, qui ont pour devise: « Par saint Georges, vive la cavalerie ! »

- au Brésil et plus particulièrement à Rio de Janeiro où il est très apprécié et où la journée du 23 avril lui est dédiée.

- dans toute la chrétienté, en tant que patron des chevaliers ;

- par les frères de l’ordre du Temple dont il était le saint patron et protecteur ;

- par les membres de l’ordre Teutonique, dont il est le saint patron ;

- ainsi qu’au Portugal où il est préféré à saint Jacques ;

- en Lituanie, où il est vénéré comme « deuxième patron » après saint Casimir ;

- en Belgique, saint patron des gendarmes à cheval et de la Cavalerie;

- dans l’arme blindée et cavalerie française, qui a pour devise : « Et par saint Georges...! »

- en Camargue, il est le patron de la Confrérie des gardians ;

- Il est représenté sur la bannière des Dauphins de Viennois, dont le cri de guerre était « Saint Georges et Dalphiné », et aussi sur la Croix de Georges, la médaille la plus haute pour la bravoure des civils dans le Royaume-Uni.

- Il est le saint patron des plumassiers

Symbolique

Saint Georges est traditionnellement représenté à cheval, souvent blanc (signe de pureté), ayant un dragon (créature composite mi-crocodile, mi-lion) à ses pieds. En armure, portant une lance souvent brisée à la main, ainsi qu’un écu et une bannière d’argent à la croix de gueules (c’est-à-dire blanche à croix rouge), couleurs qui furent celles des croisés (faisant également de saint Georges, leur saint protecteur) et devinrent celles de la Savoie et du drapeau national de l’Angleterre au XIVe siècle. Il est l’allégorie de la victoire de la Foi sur un Démon (à différencier de Satan) désigné dans l’Apocalypse sous le nom de dragon.

Dans les romans médiévaux, la lance (ou dans certaines versions, une épée longue) avec laquelle saint Georges terrassa le dragon fut appelée « Ascalon », du nom de la ville d'Ashkelon en Terre sainte. Un forgeron de cette ville la lui aurait façonnée dans un acier spécial.

Le

combat de saint Georges et du dragon peut être vu comme une version

chrétienne du mythe de Persée délivrant la princesse Andromède attachée à

un rocher et tuant le monstre marin auquel elle était offerte en

sacrifice pour qu'il cesse de ravager le pays8. Néanmoins, le combat

livré par Persée n'a pas la dimension spirituelle de celui de saint

Georges, figurant l'idéal du vrai chevalier chrétien : un héros pur et

intrépide défaisant le Mal.

La trame littéraire se retrouve aussi dans le sacrifice consenti par le roi de Troie Laomédon qui offre sa fille Hésione au monstre marin Céto envoyé par Poséidon en colère de ne pas avoir touché son salaire alors qu'il bâtissait avec Apollon le mur de la ville.

Pour les minorités descendantes des auxiliaires germains présentes dans les Balkans depuis l'expansion de l'Empire romain, sans doute à l'origine du mythe originel avant que ce dernier ne soit comme bien d'autres, déformé par la nouvelle foi pour en faire son héros à partir du règne de Constantin Ier, le triomphe de Saint Georges sur le Dragon puis son martyre sont la représentation métaphorique tardive du mythe de Siegfried : ce personnage, alias Caius Julius Arminius de Xanten, fils de Segimerus, chef de la tribu burgonde des Cherusques, en l'an 9 de l'ère commune, terrassa Fáfnir, allégorie germanique de l'étendard en forme de dragon des trois légions du général romain Publius Quinctilius Varus qu'il était censé protéger, dans la sombre forêt de Teutobourg, avant d'être lui-même trahi à son tour par sa propre famille et dont les trophées, tels les anneaux sigillaires des hauts dignitaires romains, sont à l'origine du mythe de l'Or du Rhin.

Iconographie

Saint Georges terrassant le dragon, Bourgogne, vers 1430

L'imagerie suit la tradition d'Orient.

Le combat de Georges contre le dragon est un sujet très souvent représenté, surtout à partir du XIIIe siècle.

Georges terrasse le monstre, tandis que la princesse prie, au second plan.

La scène se passe à l'abri des murs d'une ville, parfois au bord de la mer.

- Donatello, 1416 Saint Georges, Église d'Orsanmichele (statue, conservée au Musée du Bargello à Florence)

- Donatello, 1417, Saint Georges libère la princesse, Église d'Orsanmichele (bas-relief, conservé au Musée du Bargello à Florence)

- Pisanello, 1435, Saint Georges et la Princesse, Église Santa Anastasia (Vérone)

- Andrea Mantegna, 1460, Saint Georges, Gallerie dell'Accademia de Venise

- Paolo Uccello : Saint Georges et le dragon, 1465, Musée Jacquemart-André et Saint Georges et le dragon, v. 1450, National Gallery de Londres

- Cosme Tura, 1460, St Georges, Collection Vittorio Cini

- Ercole de Roberti, 1473, St Georges, Collection Vittorio Cini

- Vittore Carpaccio :

- Cycle de la Scuola di San Giorgio degli Schiavoni 1501-1502 : Saint Georges et le dragon et Saint Georges triomphant du dragon à Silenà 141 × 360 cm

- Saint Georges et le dragon, retable, 1516, San Giorgio Maggiore.

- Pierre Paul Rubens, 1615, Le Martyre de saint Georges, Musée des Beaux- arts de Bordeaux.

- Eugène Delacroix, 1847 Saint Georges combattant le dragon, Musée du Louvre.

Le martyre de saint Georges a également donné lieu à une iconographie importante.

La scène la plus fréquemment représentée est le supplice de la roue hérissée de lames de fer.

- École nationale supérieure des beaux-arts -Paris :

- Martyre de Saint-Georges, 1885, huile sur toile, par Louis Édouard Fournier (1857-1917)

On le distingue de l'archange saint Michel, terrassant le dragon qui incarne le diable, car l'archange est ailé et n'est jamais à cheval.

Georges de Lydda

Par arte04, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62070885

Saint Georges est un saint sauroctone.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_de_LyddaÔ saint Georges, patron des cavaliers hardis, paladin de seize ans,

héros terrible et juste.

Toi qui la lance au poing sur ton cheval robuste veille,

cuirassier d'or au seuil du Paradis.

Puissions-nous, chênes verts frappés par la cognée, mourir,

mourir resplendissants sous le soleil vermeil.

Heureux le cavalier qui dort son fier sommeil sur l'herbe verte

un soir de bataille gagnée.

Et saint Georges, patron des cavaliers hardis, paladin de seize ans,

héros terrible et juste tenant la lance au poing

sur son cheval robuste

et tout cuirassé d'or l'accueille au Paradis.

Amen !

Source

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire