Sainte Hélène († 329)

Impératrice byzantine

Hélène, née vers 248/250 à Depranum et morte probablement le 18 août 330 à Nicomédie, est une impératrice romaine, concubine ou épouse de Constance Chlore et mère de Constantin Ier.

Elle est considérée comme sainte par l'Église catholique et les Églises orthodoxes.

Hélène de Constantinople, peinture de Cima da Conegliano

Par Cima da Conegliano — http://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=22379&size=large, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5035788

Histoire et tradition

Statue de sainte Hélène dans la basilique Saint-Pierre de Rome

Par Jean-Pol GRANDMONT — Photographie personnelle, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28942817

Sa biographie doit être lue avec précaution car les auteurs d'apologétique chrétienne et son fils Constantin ont certainement voulu, dans un programme de propagande chrétienne et impériale, donner d'elle, ou exagérer, l'image d'une femme pieuse et charitable. La littérature la concernant relève donc plus du panégyrique impérial et de l'hagiographie que de la réalité de son caractère et de sa vie.

Selon la tradition fixée par l'historien Procope (VIe siècle), elle serait née à Drépanum dans la province de Bithynie en Asie Mineure, bourg dont le nom est modifié après sa mort, par son fils Constantin Ier , en Hélénopolis. D'après l'évêque et historien Eusèbe de Césarée, elle aurait eu environ 80 ans lors de son retour de Palestine vers l'année 327 et donc serait probablement née entre 248 et 250. D'origine très modeste, d'après saint Ambroise, elle est stabularia, ce qui peut se traduire comme « servante d'auberge » mais peut s'interpréter aussi comme une prostituée qui recrutait ses clients dans les étables (stabula) près des auberges.

On ne sait avec certitude où elle rencontre Constance Chlore, mais c'est peut-être en Asie Mineure lorsque Constance, officier de l'empereur Aurélien, participe à la campagne contre la reine Zénobie (271-273). Certaines sources la mentionnent comme son épouse, d'autres comme sa concubine, ce dernier statut étant plus probable étant donné leur différence de condition sociale. Avoir une mère honorablement mariée à Constance Chlore entre dans le cadre de la reconstruction propagandiste de Constantin après son accession à l'empire, légitimant dans le même temps son propre pouvoir pour qu'il ne puisse être contesté par ses demi-frères.

Elle donna naissance à Constantin vers 272 à Naissus, en Mésie (l'actuelle Niš, cité militaire de Serbie). À l'époque de l'établissement de la Tétrarchie, en 293, Constance Chlore, devenu César, a probablement déjà épousé Théodora, fille de l'Auguste Maximien. Hélène ne se marie – ou ne se remarie – pas, et vit alors dans l'ombre, cette période de sa vie étant inconnue.

Après l'avènement de Constantin Ier en 306, Hélène retrouve une vie publique. La tradition incertaine la fait séjourner à la cour impériale à Trèves (Constantin en fait sa capitale jusqu'en 316). Elle vit à partir de 312 principalement à Rome (dans le complexe résidentiel du Sessorium) où elle se convertit au christianisme et exerce un apostolat actif de la foi nouvelle.

Hélène, portant le titre d'augusta, monnaie frappée sous Constantin vers 327 - 329

Par Maxime Cambreling — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39922323

À l'automne 324, Constantin fait proclamer « Augusta » (impératrice) sa mère que Constance Chlore avait répudiée, ce qui montre son influence grandissante à la cour et au sein de la dynastie constantinienne. Elle est reconnue comme « femme du divin Constance ».

L'historien Zosime fait apparaître l'influence d'Hélène lors des exécutions en 326 de son petit-fils Crispus et de sa belle-fille Fausta, sur ordre de Constantin « Son fils Crispus [ ] ayant été soupçonné d'avoir une liaison avec sa belle-mère Fausta, il le fit mourir sans aucun égards pour les lois naturelles. Comme Hélène, la mère de Constantin, s'indignait d'une telle violence et ne pouvait admettre le meurtre du jeune homme, Constantin, comme pour la consoler, porta remède à ce mal par un mal pire. Après avoir en effet ordonné de chauffer outre mesure un bain et y avoir placé Fausta, il ne l'en ressortit que morte. »

Connue traditionnellement pour avoir organisé la première restauration des lieux saints chrétiens de Jérusalem, c'est en réalité son fils, l'empereur Constantin qui ordonne cette restauration. Elle se rend en Terre sainte vers 326-328, voyage que présente Eusèbe comme un pèlerinage mais qui relève certainement plus de raisons politiques en sa qualité d'augusta, par exemple selon K. G. Holum pour expliquer la politique de christianisation de son fils. D'autres historiens notant que ce voyage suit de peu les exécutions de Crispus et de Fausta, interprètent ce voyage comme un pélérinage d'expiation pour les crimes de son fils, avis que ne partage pas Pierre Maraval. Hélène fonde l'Église du Pater Noster et la Basilique de la Nativité, et selon la tradition, découvre à Jérusalem les saintes reliques de la Passion du Christ, donnant une impulsion importante aux pèlerinages en Terre sainte, et à l'aménagement des lieux.

Carte postale d'Estella-Lizarra, retable de Sainte Hélène où la sainte est montrée en train de découvrir la croix sur laquelle mourut Jésus

La découverte légendaire la plus importante d'Hélène est l'invention de la Vraie Croix par l'entremise de rabbi Judas ben Simeon, d'abord torturé puis converti en saint Cyriaque, sur le site du Saint-Sépulcre où l'empereur Hadrien avait fait construire un temple à Vénus qu'Hélène fait abattre. C'est le dernier Juif qui sera évêque de Jérusalem.

Elle meurt vers 330, son fils à ses côtés. Constantin fait transformer sa résidence, le palais de Sessorium, en une église, la basilique Sainte-Croix-de-Jérusalem.

Postérité

Canonisée, elle est considérée comme sainte par les églises catholique et orthodoxe, sa fête est fixée au 18 août pour les catholiques et au 21 mai pour les orthodoxes, qui fêtent le même jour Hélène et Constantin (« Fête des très Grands Souverains Constantin et Hélène, égaux aux apôtres »).

La ville d'Elne, ancienne Illiberis, tire son nom de l'impératrice Hélène. Constantin a en effet renommé au IIIe siècle la ville en Castrum Helenae, devenu Helna, puis Elna et enfin Elne en français.

À l'instar des empereurs chrétiens se proclamant comme « nouveau Constantin », plusieurs reines et impératrices (Pulchérie, Eudocie) sont présentées comme une « nouvelle Hélène ».

Ses reliques

Selon la tradition légendaire, le corps de sainte Hélène est ramené à Rome et placé dans un sarcophage en porphyre rouge dans un mausolée de Tor Pignattara, un quartier de Rome. En réalité, le commerce des reliques durant le haut Moyen Âge est si lucratif que les corps des grands saints sont démembrés et partagés pour un culte privé (reliques dans des oratoires, des petits reliquaires portatifs) ou public (reliques insignes dans des sanctuaires qui favorisent les pèlerinages). Les reliques d'Hélène et de Constantin ont subi le même sort et rien ne permet d'affirmer que le mausolée d'Hélène en contient une.

Vers 840, un moine nommé Theutgise dérobe à Torpignattara les restes d'Hélène qu’il rapporte à l’abbaye bénédictine d’Hautviller dans le diocèse de Reims. Les reliques sont placées dans une châsse derrière le maître-autel de l'église et favorisent opportunément les pèlerinages, permettant probablement à l'abbaye de « sortir de difficultés financières, de réaffirmer le pouvoir d'un évêque ou de défendre le bien-fondé d'une réforme ».

Hélène et les Juifs représentés dans le triptyque de Stavelot, bibliothèque Pierpont Morgan, art byzantin, Xè s

En 868, l'archevêque de Reims charge le moine Hincmar de Reims (v. 830 - 889) de composer une vie d'Hélène (Vitae Helenae). Altmann (Altmannus) écrit également à son sujet un récit de translation et un recueil de miracles, manipulant les textes biographiques précédents pour élaborer une hagiographie. C'est lui qui compose un récit inventant l'authenticité des reliques et l'origine aristocratique de Trèves d'Hélène. L'abbaye honore depuis la sainte, principalement au jour anniversaire de sa mort, le 18 août, ainsi qu’aux fêtes de la Sainte Croix qui voient la célébration d'un office solennel suivi d’une procession.

À la Révolution, le dernier procureur de l’abbaye, dom Jean-Baptiste Grossard sauve les reliques en les transmettant en novembre 1819 à l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Les reliques sont translatées dans l'église Saint-Leu-Saint-Gilles par cet ordre. Sur la réclamation de son curé et de ses paroissiens, l'église d'Hautvillers peut récupérer, grâce à la compréhension du clergé de Saint-Leu, une partie des reliques de sainte Hélène qu'elle accueille avec ferveur le 17 août 1827.

L'incertitude sur la tombe d'Hélène (Rome, Constantinople), différentes traditions sur les translations et le partage de ses reliques font que d'autres villes revendiquent détenir les restes de la sainte : Trèves, Rome, Venise.

La chapelle du château de Genech aurait abrité la tête de sainte Hélène jusqu'à la Révolution ; des traditions concurrentes la font reposer dans la cathédrale de Trèves ou la basilique Santa Maria in Aracoeli, cette dernière revendiquant posséder les principales reliques de la sainte depuis 1140.

Reliquaire contenant le chef de sainte Hélène dans la crypte de la cathédrale de Trèves

Par © Túrelio (via Wikimedia-Commons), 2010, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11226739

Le sarcophage de sainte Hélène, musées du Vatican

Par Jean-Pol GRANDMONT — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18549011

Jacomart et Joan Reixach. Seu de Xàtiva

Par Codex — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87430376

Littérature

Un ouvrage médiéval du XIe siècle ou du XIIe siècle, le Roman de Constantin et Hélène, est une traduction latine d'un original grec datant probablement du Xe siècle. Il reprend des personnages authentiques dans un récit légendaire.

Iconographie

Hélène est représentée déjà âgée, en costume d'impératrice, tenant une croix ou les clous de la Crucifixion.

Elle est parfois associée à son fils Constantin.

On la représente aussi tenant à la main une maquette d'église.

- Retable XIe siècle - Chapelle de Sainte Hélène - Cathédrale Sainte-Marie et Saint-Julien de Cuenca.

- Peinture de Simon Marmion - XVe siècle - Musée du Louvre, Paris,

- Cima da Conegliano : Sainte Hélène, (v.1495), National Gallery of Art, Washington.

- Miguel Jimenez : Sainte Hélène et Héraclius rapportent la Vraie Croix à Jerusalem, (v.1485-1487), Musée de Saragosse.

- Véronèse: La Vision de sainte Hélène, (v.1560-1565), National Gallery, Londres.

- Sebastiano Ricci : Sainte Hélène trouve la vraie croix, 1733, Église Saint-Roch de Venise et L'Exaltation de la vraie croix, 1733, National Gallery of Art, Washington

- Giambattista Tiepolo : L'Exaltation de la croix et sainte Hélène, 1750-1755, Gallerie dell'Accademia de Venise

Constantin et Hélène, sa mère

icône orthodoxe bulgare

Par Brosen — Travail personnel, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=332474

Intérieur de l'église copte orthodoxe de la Reine-Hélène, près du Saint-Sépulcre, Jérusalem

Une représentation de sainte Hélène orne le rideau rouge du fond

Par Deror avi — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9409208

Sainte Hélène interrogeant Judas ben Simeon

Blesa, 1483-1487

Par Miguel Ximénez — [2], Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12821050

L'Exaltation de la vraie croix

Sebastiano Ricci, 1733

National Gallery of Art, Washington

Par © José Luiz Bernardes Ribeiro, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52123272

L'Exaltation de la croix et sainte Hélène

Giambattista Tiepolo, 1750-1755

Galeries de l'Académie de Venise

Par Sailko — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35472145

Protectrice

Icône de Constantin I et de sa mère Hélène, protectrice des archéologues et historiens des pays orthodoxes, fêtés dans le calendrier orthodoxe le 21 mai

Par Nihil scimus — Icon of Gheorghidis family from Galați, painted until 1912 (anonymous painter), Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=130335400

- Dans la tradition catholique, Hélène est la sainte patronne des teinturiers, des quincaillers et des merciers.

- Dans la tradition orthodoxe c'est la sainte patronne des archéologues et des historiens.

- Les deux villes anglaises Abingdon-on-Thames et Colchester l'ont comme sainte patronne.

- La communauté de paroisse Sainte-Hélène du Hérapel à Cocheren en Moselle (Diocèse de Metz) l'a comme sainte patronne.

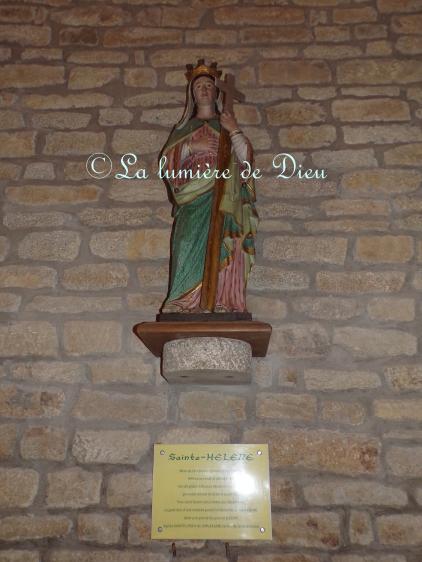

Sainte Hélène

(Plumelec "Le petit Lourdes Breton", la chapelle Saint Joseph)

Sainte Hélène

(Plumelec "Le petit Lourdes Breton", la chapelle Saint Joseph)

Sainte Hélène

(Plumelec "Le petit Lourdes Breton", la chapelle Saint Joseph)

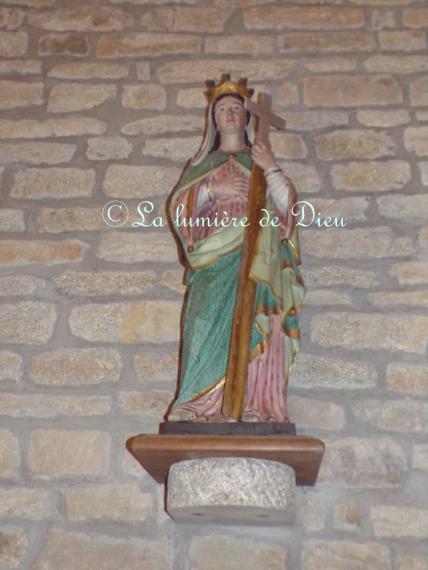

Sainte Hélène

(Port-Louis (Morbihan), Église Notre-Dame de l'Assomption)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire