Saint Denis de Paris et ses compagnons

Eleuthère et Rustique

martyrs à Paris (3ème s.)

Statue de saint Denis (1460-1470),

entourage d'Antoine Le Moiturier

Par Anagoria — Travail personnel, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30080553

Denis de Paris (Dionysius en latin), dénommé dans toute la chrétienté médiévale saint Denis, est un saint tutélaire à la vie légendaire et le premier évêque de Paris. La cité se nomme alors Lutèce.

Il est aussi le patron d'un prestigieux monastère homonyme, qui accueille de riches fondations royales à partir du règne de Dagobert Ier, et garde depuis ce temps mérovingien les tombes de rois de France. Cette institution monastique devient grâce aux vastes donations et attributions des premiers Carolingiens un des plus riches centres religieux de l'Occident chrétien autour de l'an 800.

Hilduin, abbé de Saint-Denis, a puissamment transformé la figure de son saint patron par sa Passio sancti Dionysii rédigée entre 835 et 840. Non content de l'assimiler à Denis l'Aréopagite, moine promoteur intellectuel du mysticisme chrétien, il accroît son prestige miraculeux en admettant les légendes de céphalophorie lumineuse.

Personnage légendaire venu d'Italie en 245 apr. J.-C., il est chargé, selon l'illustration médiévale, avec six compagnons d'évangéliser le territoire des Gaules. Dans les premières légendes, Denis, oncle de Pancrace, évêque de Rome devenu saint Pancrace, a pris la place médiévale d'apôtre des Gaules. Saint Denis fonde au cours de son apostolat plusieurs églises en France, avant d'être martyrisé avec Rustique et Éleuthère, deux de ses compagnons, vers 250 à Montmartre (mons Martyrum). Des versions tardives proposent une persécution sous Valérien en 258, sur l'île de la Cité.

On fête la Saint-Denis le 9 octobre.

Légende

La légende de Saint-Denis est reprise au XIIIe siècle par Jacques de Voragine dans sa Vie des Saints.

Statue de Saint-Denis dans le square Suzanne-Buisson à l'endroit où il lava sa tête

Par VVVCFFrance — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=129707430

Denis et ses compagnons Éleuthère et Rustique chargés d'évangéliser la Gaule vinrent vers Lutèce où le préfet romain Fesceninus les fit arrêter dans une carrière du faubourg Saint-Jacques (lieu de la première station de leur martyre). Les lieux où Saint-Denis avait célébré l'office dans l'île de la Cité où seront édifiées les églises Saint-Étienne-des-Grés et Saint-Benoît-le-Bétourné sont les deuxième et troisième stations du martyre. Saint-Denis fut incarcéré à la prison de Glaucus emplacement de la future église Saint-Denis-de-la-Chartre, quatrième station, torturé et mis sur le gril à la pointe amont de l'île de la Cité, emplacement de la future église Saint-Denis-du-Pas, cinquième station, condamné à être décapité au temple de Mercure au sommet de la butte Montmartre.

Les soldats qui conduisaient Denis, Éleuthère et Rustique ayant renoncé à gravir la butte les décapitèrent à mi-pente, sixième station. Cet endroit devint un lieu de pèlerinage où fut construite au IXe siècle une chapelle, emplacement de l'abbaye de Montmartre à la fin du XVIIe siècle détruite en 1794, actuellement Crypte du martyrium de saint Denis rue Yvonne-Le-Tac.

Denis ramassa sa tête continua à monter conduit par un ange. Il s'arrêta au sommet pour laver son chef à une source située à l'emplacement de l'actuel square Suzanne-Buisson puis descendit le versant nord et expira après un parcours de 6 kilomètres où une veuve, Catulla, l'inhuma, septième station.

Plus tard Sainte-Geneviève fit élever à cet endroit une basilique, celle de Saint-Denis.

Hagiographie, histoire et archéologie

Saint Denis de Paris, portail de la Vierge, Notre-Dame de Paris

Par Anne97432 — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6759973

Patron de Paris et de la Seine-Saint-Denis (il a donné son nom à l'Église catholique de Seine-Saint-Denis), Denis est le premier évêque de Paris, capitale de la France. L'hagiographie le fait mourir en martyr entre 250 et 272, puis ensevelir à Catulliacus, là où s'élève aujourd'hui la basilique Saint-Denis.

Le nom de saint Denis, lié à un mausolée du Bas-Empire, apparaît vers 520 dans la littérature avec la Vie de sainte Geneviève. La sainte femme témoigne de sa dévotion envers l'évêque martyr, son père dans la foi. Elle obtient du clergé parisien l'érection d'une église sur sa tombe au « vicus Catulliacus », situé à huit kilomètres au nord de la Seine, à l'emplacement de l'actuelle basilique Saint-Denis, rue Catulienne. Elle se rendait également et souvent dans une église de la Cité dont il était le titulaire.

Un demi-siècle plus tard, le Martyrologe hiéronymien mentionne la déposition de saint Denis et de ses compagnons au 9 octobre. Le poète et écrivain latin saint Venance Fortunat atteste la diffusion de son culte jusqu'à Bordeaux.

Dans les mêmes années, l'historien Grégoire de Tours raconte que vers 250 le pape de Rome avait envoyé Denis en Gaule avec six autres évêques pour y porter l'Évangile. Denis se fixa à Lutèce, où il ne tarda pas à être mis à mort par Fescennius Sisinnius, gouverneur romain de la province. On pense en effet qu'il subit le martyre sous la persécution de Dèce (250-275) ou plus tardivement.

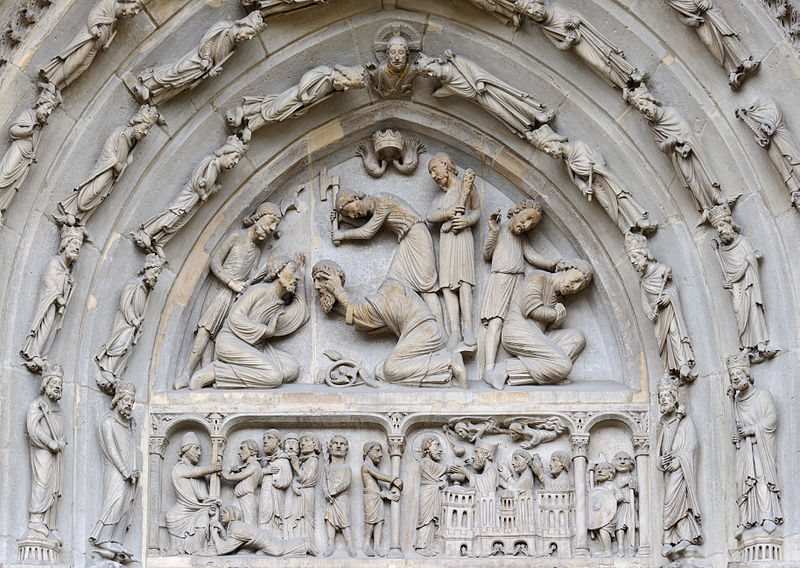

La décollation des trois saints Denis, Rustique et Éleuthère, au tympan du portail nord de la basilique Saint-Denis, France

Par Photo: Myrabella / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18656399

Près du lieu-mausolée où reposaient après 320 les restes du premier évêque de Paris s'installe une église entourée de tombes aristocratiques. Une abbaye est fondée au VIIe siècle et ce centre doté d'une basilique devient vite prestigieux grâce aux largesses royales à partir de Dagobert, lequel choisit d’agrandir le sanctuaire et d'y être inhumé. L'abbaye, institution religieuse royale et centre administratif de Regnum francorum, ayant la charge d'une constellation d'églises, contribue au rayonnement de son saint patron en le dotant d'une merveilleuse légende.

D'après les Vies de saint Denis, écrites à l'époque carolingienne et faisant suite à l'invention de l'abbé de Saint-Denis, Hilduin, incarcérés dans l'île de Lutèce, Denis et ses diacres, saint Eleuthère et saint Rustique, empruntent les chemins qui seront nommés rue Montmartre, rue du Faubourg-Montmartre et rue des Martyrs, pour gagner la butte Montmartre où ils sont décapités.

Denis décapité aurait ensuite marché vers le nord pendant six kilomètres, sa tête sous le bras, traversant Montmartre jusqu'à un lieu qui s'appelle aujourd'hui Saint-Denis.

À la fin de son trajet, il donne sa tête à une femme pieuse originaire

de la noblesse romaine et nommée Catulla, puis s'écroule. On l'ensevelit

à cet endroit précis et on y édifia une basilique en son honneur.

Saint Denis, d'après le tampon de la paroisse de Lugny en Saône-et-Loire (début du XXe siècle)

Par Creizh29 — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=113647536

Le récit parle également de ses deux compagnons Éleuthère, le prêtre, et Rustique, le diacre, ainsi que du portement de tête du saint après sa décapitation depuis Montmartre jusqu'à Saint-Denis. Néanmoins, les martyrs étant habituellement représentés avec l'objet de leur supplice, il se peut que la légende carolingienne soit issue d'un oubli de cette spécificité iconographique.

La tradition a peu à peu fait croître la renommée de saint Denis qui a ensuite été confondu avec Denys l'Aréopagite, puis avec le Pseudo-Denys l'Aréopagite qui vécut à la fin du IVe siècle, auteur de traités réputés et prisés des Pères de l’Église (La Hiérarchie céleste, La Hiérarchie ecclésiastique, La Théologie mystique, Les Noms divins). La vie légendaire de Denis de Paris emprunte aux deux autres Denys, comme on le découvre dans les noms employés par Jacques de Voragine, tel celui de Damaris, que l'on retrouve dans des Actes de Paul apocryphes à propos de Denys l'Aréopagite. Cette tradition remonte aussi à l'abbé Hilduin. Mais, prestige aidant, elle a été maintenue par les abbés successeurs, convaincus de la bonne foi de leurs prédécesseurs. L'abbé Suger au XIIe siècle aurait fait même fabriquer des faux, pour des raisons politiques, afin d'imposer l'idée que saint Denis ait pu assister aux sermons de saint Paul. La confusion en un seul et même saint de ces trois Denis perdura jusqu'au milieu du XXe siècle.

Représentations et culte

Saint Denis, par Jean Bourdichon. Horae ad usum Parisiensem, v. 1480, BnF

Retable de saint Denis, Dernière communion et martyre de saint Denis, 1416, Henri Bellechose

Saint Denis, le plus célèbre des saints « céphalophores », est souvent représenté portant sa tête, iconographie fréquente des martyrs décapités. Selon d'anciens récits, le saint se serait relevé, aurait ramassé sa tête, et aurait marché jusqu'au lieu de sa sépulture. Outre la tête coupée, il est reconnaissable grâce à ses attributs, la mitre et les chaînes. La façade de la cathédrale Notre-Dame de Paris en offre un exemple sur le piédroit du portail de la Vierge.

La peinture de Léon Bonnat au Panthéon de Paris est évoquée par Michel Serres dans une section de son livre Hominescence, à l'appui de son utilisation de la figure du saint portant sa tête comme allégorie-métaphore de son contemporain, qui a très souvent posé à côté de lui une tête à laquelle a été déléguée la charge de la mémorisation et du calcul – son micro-ordinateur ; le sujet proprement dit — libéré — pouvant s'adonner à une créativité nouvelle.

On retrouve son nom dans celui de la commune valdôtaine de Saint-Denis.

Musique

- Louis-Nicolas Clérambault, Motet de saint Denis opus 80 en do mineur.

Dictons relatifs à la fête de ce saint

Saint très populaire dont la fête le 9 octobre tombe pendant une période de récolte, il fait l'objet de nombreux dictons :

- « À la Saint-Denis, le laboureur se réjouit », « À la Saint-Denis, ramasse les fruits », « À la Saint-Denis, bonne sèmerie », « À la Saint-Denis, bécasses en tout pays »,

- « Beau temps à la Saint-Denis, hiver pourri », « Beau temps à la Saint-Denis, l'hiver sera bientôt fini », « Le laboureur se réjouit s'il pleut à la Saint-Denis, car tout l'hiver sera pluie ».

- « S'il pleut à la Saint-Denis, la rivière sort neuf fois de son lit », « S'il pleut à la Saint-Denis, l'hiver sera humide et sans glace ».

- « Le jour de la Saint-Denis, le vent se marie à minuit », « À la Saint-Denis, l'hiver fait son nid », « Ai lai Saint-Denis l'hivré court par les chemis ».

- « Regarde bien avant et après la Saint-Denis les jours. Si tu vois qu'il gèle blanc, les vieux assurent que toujours le semblable temps tu revois pendant un, deux ou trois mois »

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Denis_de_Paris

En savoir plus :

http://missel.free.fr/Sanctoral/10/09.php

http://jesusmarie.free.fr/denis_areopagite.html

http://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Textes/index.html

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire