Saint Fiacre († 670)

Ermite près de Meaux

Statue du saint, abbaye Saint-Germain d'Auxerre

Par Christophe.Finot — Travail personnel, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3306827

Fiacre (Fiacrius, Frefus, Fèfre, Fèvre ; en gaélique : Fiachra, Fiachrach, Fiach, le corbeau), né v. 590 dans le Connacht, près de Kilkenny et mort le 30 août vers 670 (ou plutôt en 620 selon Gabriel Buzlin au XVIe), est un moine herboriste anachorète. Irlandais de noble origine, il fonda près de Meaux un monastère épiscopal, où il est enterré.

Variantes du nom

D'autres variantes du nom de Fiacre ont été transmises Feacar, Fiancorus, Fiacer, Ficker, Fithoc, Mofithog, Mofuttach, Mofutacus et Futtach.

Biographie

Saint Fiacre est le rejeton d'une famille noble d’Irlande alors appelée « Hibernie » ou « pays des Scots ».

Il est d'abord éduqué par Saint Cuanna au monastère de Kilcoony, au bord du Loch Orbsen. Fiacre révéla un tel talent pour les soins par les herbes qu'il y acquit une grande renommée.

Ordonné prêtre, saint Fiacre fixa son premier ermitage à Kill-Fiachra, ou Kilfera, sur la rive ouest de la Nore, à environ trois miles au sud de Kilkenny. Il y vécut pendant de nombreuses années en menant une vie très austère mais attirant les visites de nombreux malades et disciples du fait de son habileté médicinale. Ceci rendit impossible tout « martyre vert », reclus dans la nature, auquel il aspirait. Son frère étant appelé à monter sur le trône, il fut décidé que rien ne s'opposait à ce qu'il se rende à Meaux, dans le royaume carolingien pour y effectuer un « martyre blanc ».

La Brie avait déjà accueilli plusieurs « Scots », comme Saint Colomban qui arriva à Meaux vers 610, alors sur une route gallo-romaine très fréquentée par les pèlerins anglo-saxons.

Accompagné de sa sœur Sira (Sirad) et de quelques disciples, saint Fiacre débarque en Normandie, et atteint Meaux où il est accueilli à l'hospice pour pèlerins fondé par l'évêque Saint Faron, lui aussi de noble origine et comme tel, antérieurement chefs des armées du roi Clotaire. Saint Fiacre décide toutefois de garder le silence sur ses origines nobles et s'établit auprès de Saint Faron. C'est alors que son parent, saint Kilian, en faisant un pèlerinage à Rome, s'arrête dans ce même hospice et dévoile le rang de saint Fiacre qui se prépare à repartir. Saint Faron lui demande de ne pas quitter l'endroit où il a trouvé la paix, et lui propose de fonder un monastère près de Meaux dans une terre d'alleu qui se présente comme une étendue désertique mais fertile appelée « breuil » (en latin médiéval broilus, du gaulois brogilos, petit bois, entouré d'un mur ou d'une haie), située à environ six kilomètres au sud-est de la ville7 sur un plateau non loin des rives de la Marne. Il transforma les lieux extrêmement vite avec ses disciples et d'autres encore affluèrent aussitôt auprès de lui, qu'il accueillit et à qui il assigna en grande partie du travail manuel ; Il y érige un oratoire en l’honneur de Marie puis un monastère, et cultive ses plantes médicinales pour y exercer ses talents de phytopraticien. Leurs récoltes servaient à l'entretien des pèlerins et très fréquemment au soulagement des malades notamment ceux atteints du « fic » ou « mal Saint Fiacre »

Ledit alleu devint vite trop petit et saint Fiacre demanda de nouveau des terres. Saint Faron promit de lui concéder autant de terres adjacentes qu'il pourrait défricher en un jour.

Saint Fiacre n'eut aucun mal à dégager une grande surface en l'espace d'une journée, bien des arbres se laissant abattre avec facilité. La réussite de son entreprise continua de plus belle.

La légende veut alors qu'une femme nommée « Becnaude » l'accusa de sorcellerie à l'évêché. Saint Faron alerté, constata ces guérisons et en conclut que Fiacre était un saint. Sa vertu reconnue, saint Fiacre put poursuivre son existence de prière et de charité sous la protection de Notre Dame à laquelle il dédia son monastère qui devint un lieu de pèlerinage réputé. Après sa mort, le monastère prit son nom.

Toutefois marqué par cet incident, saint Fiacre aurait décrété l'interdiction de l'accès du monastère aux femmes, qui perdure jusqu'à nos jours. Il est toutefois nettement plus vraisemblable qu’il tenait cette règle des moines irlandais, à l’exemple de saint Colomban.

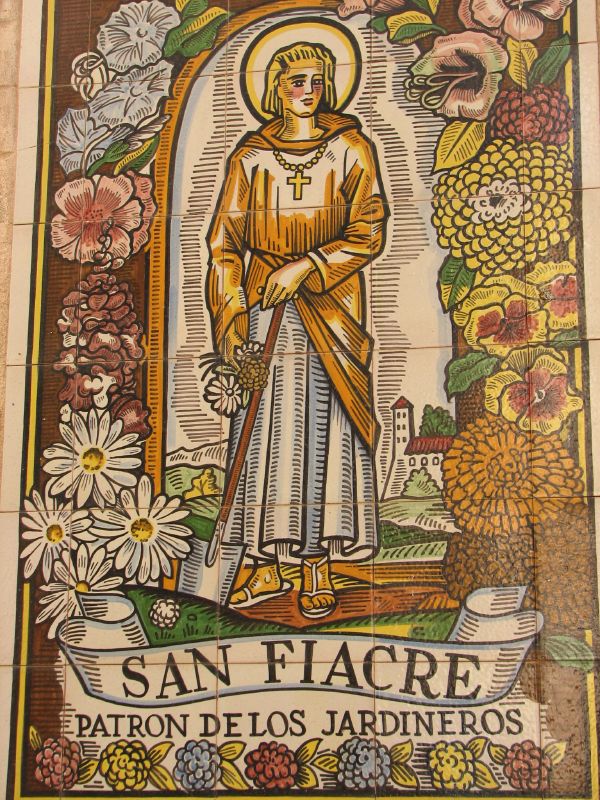

Fort apprécié déjà de son vivant, saint Fiacre est vénéré comme saint patron des maraîchers et des jardiniers et par homonymie, comme saint patron des cochers puis des chauffeurs de taxi.

Ses attributs sont la pelle et la bêche.

Il est invoqué en cas d'hémorroïdes.

Saint Fiacre est fêté le 30 août.

Ce patron des jardiniers est célébré dans divers villes et villages de France, avec des animations jardinières et un fleurissement riche de couleurs, certaines fêtes de St-Fiacre étant organisées par la Confrérie des jardiniers de Saint-Fiacre. Des fêtes de la St-Fiacre sont ainsi mentionnées dans de nombreuses communes françaises : Strasbourg, Rouen, Nancy, Orléans, Sens, St-Valery-sur-Somme... A Orléans, cette fête est même particulièrement célébrée, les habitants étant attachés à cette tradition datant de 400 ans.

Sources écrites

Sources contemporaines de saint Fiacre

Le nom du saint et sa vie sont documentés dans des écrits remontant à l'époque carolingiennes.

- La Vita de Saint Féro, probablement écrite par Hildegaire de Meaux (Hildegarius Meldensis, Hildegaire de Saint-Denis, Hildegaire de Saint-Denys, Hildegarius Sancti Dionysii), OSB, évêque de Meaux à partir de 854 ou 855 jusqu'à sa mort en décembre, entre 873 et 876

Sources postérieures

- La Vita Fiacrii figure dans les hagiographies de saints irlandais, le plus ancien étant le Felire Uí Gormáin (en français, appelé de manière inexacte « Martyrologe de Gorman »), écrit entre 1166 et 1174 par Marianus O'Gorman (Máel Muire Ua Gormáin ou Máelmuire Ua Dúnáin (mort v. 1181), abbé de Knock) puis sa copie vers 1630 par le franciscain (o.f.m.) Mícheál Ó Cléirigh (en), le Martyrologe de Donegal

- Le moine Fulcoin (mort en 1102 ou 1103), frère de Gosbert Boschet, seigneur de Champagne, le connaissait sous le nom de Fefrus.

Vénération et culte

Statue de saint Fiacre à l'église Saint-Taurin d'Évreux

Vénéré en Brie depuis le haut Moyen Âge, saint Fiacre est le patron des maraîchers et des jardiniers, mais aussi le saint guérisseur du « fic », tumeur en forme de figue, ficus en latin, d'où l'appellation éponyme de « mal de Saint Fiacre », c'est-à-dire les hémorroïdes, chancres et autres cancers, comme on les appela longtemps.

Fiacre fut un des saints les plus populaires en Europe.

De nombreuses églises et chapelles, non seulement en France, mais aussi en Belgique et en Rhénanie, possèdent encore une statue plus ou moins rustique de ce moine à scapulaire et capuchon, l'air grave et parfois extatique, tenant une bêche dans une main et un livre dans l'autre.

Une iconographie foisonnante - miniatures, gravures, images de dévotion, enseignes, médailles et méreaux…- a soutenu son culte pendant des siècles.

Le personnage de saint Fiacre est pieux et secourable, proche des fidèles et, dans sa représentation, allie les symboles du travail et de l'oraison.

Depuis le Xe siècle au moins, on célèbre traditionnellement sa fête le 30 août.

À Metz, la fête de la Saint-Fiacre et du terroir a lieu tous les premiers dimanches de septembre avec une messe à l’église du Très-Saint-Sacrement. Les maraîchers et les jardiniers se mettent sous sa protection et déposent des paniers de fruits et légumes au pied de l'autel qui sont ensuite offerts à une association caritative.

À Sens, c'est surtout les fleurs qui sont à l'honneur avec la participation de la société horticole de la ville.

La ville de Coulommiers organise la fête des Fleurs le deuxième dimanche de septembre également en hommage à saint Fiacre.

Les études fiacriennes

Nous connaissons assez bien la figure populaire du saint, notamment grâce aux enquêtes de Roger Lecotté en Seine-et-Marne, aux recherches méticuleuses de Paule et Roger Lerou sur sa statuaire et à de nombreuses notes d'érudits locaux sur son culte. Mais si les folkloristes se sont beaucoup occupés de ces dévotions aujourd'hui presque oubliées, l'histoire est plus avare. Seules deux dates comptent vraiment dans la quête historique du saint. Dès le XVIIIe siècle, le père Stiltingh, bollandiste, a publié un excellent dossier, comprenant des documents liturgiques et une édition de la vie du XIIe siècle, provenant de Saint-Martin de Courtrai et reconnue depuis comme notre meilleur texte. Il faut attendre ensuite les manifestations franco-irlandaises du XIIIe centenaire de saint Fiacre (censé être mort en 670) qui donnèrent occasion à d'intéressantes mises au point. Dom Dubois consacra en 1970-1971 une partie de son séminaire de la IVe section de l'École Pratique des Hautes Études à la relecture, la mise en ordre et la clarification des textes. Il s'en faut que tous les problèmes aient été résolus, mais, dans la semi-obscurité où Fiacre est retombé, les actes du colloque de Meaux restent le point de passage obligé de toute étude sérieuse.

Les plus anciennes mentions de Fiacre

Saint Fiacre

(gravure du XVIIe siècle)

Évocation dans La Vie de saint Faron

Le premier à parler de Fiacre est un évêque de Meaux, Hildegaire, qui a entrepris, sous le règne de Charles le Chauve, sans doute vers 870, de composer une longue biographie de son prédécesseur saint Faron, mort deux siècles auparavant. Aux chapitres 97-99 de son récit, il nous dit que Faron était en grande réputation auprès des moines celtes (les « Scots ») qui pérégrinaient alors à travers la Gaule, qu'il les accueillait volontiers dans son diocèse et qu'il n'hésitait jamais à les faire bénéficier de sa générosité. C'est ainsi qu'un certain Fefrus - dans lequel nous devons reconnaître notre Fiacre - reçut de lui une terre au lieu-dit Breuil (Broilum), à trois milles de Meaux, pour y construire un monastère. Au chapitre suivant, nous apprenons que Faron exhorta un autre Scot de passage, Kilien, d'aller s'installer en Artois pour évangéliser ce pays.

Évocation dans La Vie de saint Kilian

Or, nous avons une Vita de Kilian que son éditeur, le père Poncelet, date du Xe siècle, tout en avançant quelques arguments qui autoriseraient à croire que le texte est plus ancien ; il pourrait donc être quasi contemporain de la Vita Faronis d'Hildegaire.

Dans ce récit, Kilian, fils d'un roi d'Écosse, revient de Rome où il a refusé de devenir pape et, passant par Meaux, y rencontre Fiacre déjà installé au Breuil. Il reconnaît en lui un esclave (servus) de son père. Un dialogue étonnant s'engage entre les deux saints. Fiacre lui offre l'hospitalité (qui ovans hospitio eum recepit, precans secum manere). Kilian le prend de haut, décline l'offre et ajoute : « je poursuivrai mon droit chemin » (nempe tuis non parebo dictis, sed tenebo tramitem recti itineris). Fiacre insiste. « Demande, mon frère, réplique Kilian, ce qui est juste ou ce qui apparaît honorable ; mais il est stupide de demander ce qu'on peut refuser à bon droit » (Quod justum est, petito, frater, vel quod videatur honestum. Nam stultum est petere quod possit iure negari). Fiacre cette fois-ci s'incline, explique par son inertia la rebuffade qu'il subit et supplie Kilian dont il s'avoue l'esclave (vernaculus) d'accepter au moins un humble cadeau, sans doute un produit de son jardin. Le visiteur accède à cette prière et prend congé aussitôt, « tenant sa droite route » jusqu'à Eulficurtis, un lieu non identifié que l'hagiographe situe au bord de l'Aisne.

On voit que la sainteté, même entre élus, n'est pas toujours de bonne compagnie. Faut-il s'étonner que le biographe de Fiacre, qui connaissait ce texte, ait choisi de le réécrire à sa manière ?

Le martyrologe sénonais et autres mentions

Le troisième texte est le plus court, mais il est important.

Il s'agit d'une simple addition portée en marge d'un manuscrit sénonais du martyrologe hiéronymien, qui date du Xe siècle. Elle indique au 30 août : « Au pays de Meaux, mort de saint Fiacre, évêque et confesseur ».

Il faut ajouter, pour être complet sur les témoignages les plus anciens, un poème en l'honneur de Faron composé vers la fin du XIe ou au début du XIIe siècle par un archidiacre de Meaux, Foulcoie de Beauvais. Quatre vers sont consacrés à Fiacre, mais ils ne sont qu'une paraphrase du passage d'Hildegaire et ne nous apprennent rien. L'auteur emprunte même à son modèle les formes caractéristiques : Fefrus et Broilum.

La Vie de saint Fiacre

La pierre ronde et le tombeau à Saint-Fiacre (Seine-et-Marne)

Par Thor19 — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32792505

Il faut attendre la seconde moitié du XIIe siècle pour que Fiacre ait sa vie propre. Elle a apparemment été composée par un moine de son monastère et paraît avoir été faite, dès l'origine, pour soutenir le pèlerinage.

Elle se compose de deux parties juxtaposées :

- la première reprend, avec des variantes et des compléments, les données d'Hildegaire et relate à sa manière la visite de saint Kilian.

- La seconde est originale, d'une saveur populaire marquée et puise certainement dans les traditions qui se sont développées autour du monastère briard.

Le tout est précédé d'un prologue et suivi d'un recueil de miracles.

La fondation se fait désormais en deux étapes.

Les Miracles de saint Fiacre par Alessandro Allori, église Santo Spirito de Florence (1596)

Par Sailko — Travail personnel, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70570286

Dans un premier temps, Fiacre construit un monastère pour ses compagnons et s'installe lui-même dans une petite maison à l'écart, où il accueille les pèlerins de passage, fait la charité aux pauvres et guérit les malades en leur imposant les mains. Mais, « la renommée de sa sainteté s'étant répandue partout comme un parfum », il souhaite rapidement disposer d'un terrain plus vaste pour y créer un jardin, afin de cultiver des légumes pour ses visiteurs et des herbes pour ses malades. Il recourt une nouvelle fois à la générosité de Faron.

Cette seconde étape de la fondation se déroule selon un procédé bien connu du folklore : Faron accorde à Fiacre la quantité de terre et de bois qu'il sera capable de délimiter, tout autour de sa maison, par un fossé creusé de sa propre main en une journée de travail. Le saint se met en prière, puis marche en traînant derrière lui son bâton qui creuse le sol d'un sillon large et profond tandis que s'abattent de part et d'autre les arbres qu'il touche. Une méchante femme, spectatrice du miracle, se précipite chez Faron et accuse le saint d'être un sorcier. Fiacre découragé s'assoit sur une grosse pierre qui se ramollit et se creuse pour lui offrir un siège convenable. Mais Faron reconnaît à ces prodiges les vertus de l'homme de Dieu et renvoie la femme à sa quenouille. Les fossés et la pierre sont toujours là pour témoigner de la fondation miraculeuse et depuis ce temps, ajoute l'hagiographe, aucune femme n'est plus entrée dans le monastère du saint sans être frappée dans son corps d'un châtiment divin. Cette légende expliquerait comment saint Fiacre est devenu le saint patron guérisseur des hémorroïdes.

Quant à Kilian, il est bien passé par là, mais, désormais, Faron ne le lui cède plus en noblesse : les deux saints se reconnaissent du même sang, se congratulent, se donnent des nouvelles du pays et récitent ensemble des passages de la Sainte Écriture « dont il est doux de s'abreuver ». Ils se quittent en échangeant le baiser de paix.

Variations sur la vie du saint

Saint Fiacre (à gauche) et sainte Syre (à droite), vitrail Renaissance de l'église de Saint-Julien-du-Sault (Yonne)

Par Thomon — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42466221

Cette vie aura un succès considérable et la tradition continuera de broder, sans rien apporter d'essentiel, si ce n'est que la dénonciatrice y gagnera un sobriquet : la Becnaude ; et surtout que le bâton du miracle, dès le XIVe siècle, deviendra une bêche. Les Écossais envoient une délégation à Fiacre pour le prier de devenir leur roi ; Fiacre prie Dieu de le couvrir de lèpre et se trouve tout aussi subitement guéri dès que les ambassadeurs se sont enfuis épouvantés. Dans une variante très populaire du miracle de la pierre, ce n'est plus Fiacre, mais la Becnaude qui s'y assoit ; la pierre s'amollit comme du beurre et se colle aux fesses de la mégère jusqu'à ce que Fiacre, en présence de Faron, la libère… À une date indéterminée, on trouvera à Fiacre, protégé de Faron, une sœur nommée Syre et protégée de Fara, sœur de Faron. Au XVe siècle, on savait qu'un roi d'Angleterre - qui ne peut être que Henri V - s'était mis en tête d'enlever le corps du saint ; il dut y renoncer, car les chevaux refusèrent de le tirer hors du périmètre de son monastère.

Hypothèses sur le Fiacre historique

Que peut retenir l'historien du dossier ainsi constitué ? À vrai dire très peu. Tout au plus – mais n'est-ce pas souvent le cas devant les textes hagiographiques du haut Moyen Âge ? - peut-il tenter d'en tirer quelques hypothèses raisonnables ? Non Les Vies de saint Faron et de saint Kilian ont en commun d'être tout à fait fantaisistes. Hildegaire, qui fut moine à Saint-Denis avant d'être évêque et qui a visiblement beaucoup fréquenté la bibliothèque de son monastère, mêle Faron – dont il ne sait pas grand chose - à de nombreux souvenirs de lectures historiques, souvent au mépris de la chronologie. Dom Dubois, peut-être dans un excès de scepticisme, le soupçonne même d'inventer la relation de Fiacre avec Faron, uniquement pour introduire dans un même récit deux saints honorés à peu de distance l'un de l'autre. Quant à Kilian, saint évangélisateur toujours honoré à Aubigny-en-Artois, sa personnalité historique nous échappe complètement et sa rencontre avec Fiacre nous demeure incompréhensible. Tout au plus peut-on noter que la route la plus courte de Rome vers la mer du Nord passait alors bien par Meaux et qu'elle devait être fort fréquentée par les moines insulaires.

Il n'y a pourtant pas lieu de mettre en doute l'existence de Fiacre. Il fallait bien quelqu'un pour fonder le monastère du Breuil et pour occuper le tombeau de son église. Par ailleurs, le nom typiquement irlandais de Fiacre est, en dehors de lui, inconnu sur le continent.

Un évêque gyrovague ?

Contrairement à ses prédécesseurs, dom Dubois attache une grande importance à la mention du martyrologe sénonais : la qualité d'évêque qu'elle lui attribue a difficilement pu être inventée. L'auteur de la note, probablement un clerc de Sens, ne précise pas son siège et la localisation qu'il donne - «au pays de Meaux » et non à Meaux même - suffit à montrer qu'il ne le prenait pas par erreur pour un ancien évêque de cette cité.

On pourrait voir alors en Fiacre, évêque sans évêché, l'un de ces chorévêques celtes, accompagnés de quelques compagnons devenus gyrovagues sur le continent et dont l'époque nous offre d'autres exemples. Ils se seraient arrêtés à Meaux où ils auraient été retenus par l'évêque ou se seraient mis sous sa protection pour des raisons que nous ignorons. Faron (pourquoi pas lui ?) les aurait alors installés au Breuil qui était sans doute dans ses propriétés, comme l'affirme la vie du XIIe siècle.

Le Breuil

L'importance et la nature même de la nouvelle fondation sont difficiles à apprécier. Un « breuil » - mot d'origine gauloise - désigne dès le haut Moyen Âge un espace clos mais inculte, tel qu'une réserve de gibier ou un parc à chevaux. On est tenté de penser que le « breuil » de Fiacre doit son nom aux fossés qui le délimitaient et qu'on voyait encore au XIIe siècle.

Ont-ils été creusés à l'origine du monastère, comme le rapporte la légende, où existaient-ils déjà lorsque Faron fit sa donation ?

La seconde hypothèse - qu'on ne saurait démontrer - n'en est pas moins plausible : on n'a guère d'exemples de ce mode de clôture dans les fondations de l'époque mérovingienne et d'ailleurs un terrain où s'élève un monastère mériterait-il ce nom de « breuil » s'il ne l'était pas auparavant ? On a même suggéré qu'un détail du miracle - les arbres qui s'abattent de part et d'autre du fossé - pourrait révéler l'existence de boisages, poutres ou troncs, renforçant les talus. Fiacre et ses compagnons se seraient alors installés dans les vestiges d'un établissement indéterminé et abandonné peut-être depuis longtemps.

Ermitage ou monastère ?

La tradition locale a elle-même hésité sur la nature de l'installation de Fiacre. Oubliant ses compagnons, on en fait généralement un ermite - fort visité sans doute comme l'étaient souvent les ermites de l'époque - et qui n'aurait fondé un monastère que pour organiser l'afflux des disciples qui accouraient de toutes parts. Mais ce topos hagiographique ne résiste pas à l'examen.

Misogynie: Un moine colombanien ?

La Becnaude qui illustre la misogynie de saint Fiacre a sûrement une double fonction.

Ulcérée par la manière dont Fiacre se taille un domaine, elle peut représenter, comme le croit J. Dubois, une certaine méfiance paysanne devant l'extension des domaines ecclésiastiques, bien réelle à l'époque où l'auteur de la Vie anonyme mettait la légende par écrit.

Elle apporte surtout une étiologie à la clôture rigoureuse qu'observaient les moines de Saint-Fiacre et qui devait apparaître au XIIe siècle comme une curiosité suffisante pour demander une explication. C'était alors d'autant plus surprenant que ces religieux tenaient un hospice et animaient un pèlerinage.

- Pendant le haut Moyen Âge, le corps de leur fondateur restait inaccessible à la vénération des fidèles.

- Au XVIIe siècle encore, Anne d'Autriche, grande coureuse de dévotions, vint à pied en pèlerinage à Saint-Fiacre et, toute reine qu'elle fût, n'obtint pas le droit d'entrer dans l'église conventuelle.

- Les moines gardèrent strictement leur usage jusqu'à la Révolution.

Or, à l'époque mérovingienne, l'usage d'une séparation stricte entre clercs et laïcs apparaît comme assez caractéristique du monachisme colombanien. On sait comment Colomban lui-même couvrait d'imprécations le roi Thierry II pour qui cette ségrégation était incompréhensible et qui violait tranquillement la règle établie à Luxeuil. La Vie de saint Aile de Rebais explique l'animosité de Brunehilde contre Colomban par l'interdiction qu'il faisait aux femmes d'accéder au monastère et raconte comment, par de laborieuses tractations, Aile obtint la sauvegarde des moines de Luxeuil contre l'assouplissement de leurs usages décidément trop étrangers aux mœurs continentales : le monastère serait ouvert aux laïcs, seules les femmes en demeureraient exclues, exclusion d'autant plus rigoureuse que cela devait être la dernière ligne de défense des religieux qui avaient le sentiment d'avoir épuisé toutes les concessions possibles.

On est tenté dès lors de rapprocher les Irlandais établis au Breuil des moines de Luxeuil.

L'évêque Fiacre n'aurait-il pas été aussi un chef de monastère de culture colombanienne ? Et, comme à Luxeuil, la rigueur qui frappe les femmes ne serait-elle pas le vestige d'un idéal ancien de séparation avec les laïcs, tous sexes confondus ?

Hildegaire aurait gommé le caractère épiscopal de Fiacre car, de son temps, la guerre que menaient les évêques établis aux évêques gyrovagues n'était pas complètement éteinte. Au XIIe siècle, l'institution des chorévêques était oubliée. De même qu'étaient oubliés les usages colombaniens qui, pour ce qui en persistait, s'expliquaient désormais anecdotiquement par la hargne de la Becnaude contre le saint fondateur.

Deux miracles de saint Fiacre

- Une pierre sur laquelle le saint s'asseyait se transforma en un confortable fauteuil, qui, selon Duplessis, se trouvait à Saint-Fiacre jusqu'en 1793 et depuis lors dans la cathédrale de Meaux.

Reliques, statuaire et iconographie

Statue de saint Fiacre dans l'église paroissiale Saint-Brandan de Trégrom (Côtes-d'Armor)

Par Moreau.henri — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18973287

Saint Fiacre a joui d’une popularité exceptionnelle en France. On ne compte pas moins de 522 statues de lui, généralement représenté avec une bêche, dont 229 antérieures au XVIIe siècle.

- L'église de Saint-Fiacre possède sa statue et son gisant; y était aussi déposé un reliquaire avec un bras de saint Fiacre, jusqu'aux guerres de Religion au cours desquelles la relique a été confiée aux moines de Meaux, qui refusèrent de la restituer une fois les troubles terminés.

- La cathédrale de Meaux possède donc une relique : le bras de St Fiacre.

- À Radenac dans le Morbihan, la chapelle Saint-Fiacre, érigée au XVIe siècle, possède aussi des reliques ; une confrérie y fut instituée, avec un pèlerinage très suivi.

- Un tableau du peintre français Laurent de La Hyre, conservé aujourd'hui au Louvre, montre saint Fiacre en prière avec une bêche, un sceptre et une couronne.

- À Nevers (Nièvre), les jardiniers du bassin maraîcher de la Baratte ont commémoré en 2008 le tricentenaire de leur confrérie de Saint-Fiacre (la plus ancienne confrérie de la ville). L'association Saint-Fiacre Loire-Baratte qui perpétue la tradition locale.

- Le saint patron d'Esclainvillers, dans la Somme, est saint Fiacre.

Chapelle Saint-Fiacre de Plouider : statue de saint Fiacre

Par Moreau.henri — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70614998

Vitrail de la basilique Saint-Nicolas de Saint-Nicolas-de-Port

Par GFreihalter — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39871218

Trivia

Saint Fiacre, patron des jardiniers, carreaux à Séville

Par creisor — Flickr [1], CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1193342

Herboristerie / Phytothérapie

Saint Fiacre a laissé son nom à deux anciens laxatifs, « l'herbe de Saint-Fiacre » (Verbascum thapsus, molène commune) et le « Fiàkerpulver » encore connu aujourd'hui des Autrichiens.

Les fiacres

Le 3 novembre 1637, frère Fiacre de Sainte-Marguerite, de son nom dans le siècle Denis Antheaume (né le 21 février 1609 - mort le 16 février 1684), eut le privilège de quatre visites de la Vierge Marie, qui lui annonce la naissance du futur Louis XIV, à condition de dire trois neuvaines à cette intention. La reine Anne d'Autriche était, en effet, réputée stérile et la France entière désespérait de la naissance d'un Dauphin. Après en avoir informé la reine, le frère Fiacre commence les neuvaines et neuf mois, jour pour jour, après la fin des neuvaines, Anne d'Autriche accouche d'un garçon, que l'on prénommera « Louis Dieudonné ».

Comme le relate l'historien Jacques-Antoine Dulaure (1755-1835), « le frère Fiacre fut si vénéré après sa mort que la gravure de son portrait était scellée sur toutes les voitures de place (voitures de louage, taxis parisiens...) comme une protection (...). C'est de cette coutume qu'est venu le nom de "fiacre" donné à ces voitures de place. ».

En 1640 est mentionné un « hôtel de Saint Fiacre » dans la rue Saint-Martin à Paris, dont la façade était décorée d'une enseigne à l’effigie du saint éponyme. Son propriétaire Nicolas Sauvage louait également des voitures attelées. En 1645, il fait de cette activité un commerce dont le siège est à Paris et acquiert une patente pour desservir le trajet Paris-Amiens en carrosse. Carrosses à quatre places et chevaux rangés à l'hôtel de Saint Fiacre se louent d'abord 10 sols par heure. En vingt ans, l'idée de Sauvage est devenue le premier réseau de transport public de la ville, les fameux « carrosses à 5 sols » ou « voitures de l’hôtel de Saint fiacre », « voitures de saint fiacre » puis abrégées en « fiacres », et c'est ainsi que saint Fiacre est devenu le saint patron des cochers puis des chauffeurs de taxi.

L'Affaire Saint-Fiacre

Un roman publié en 1932 par l'écrivain belge Georges Simenon s'intitule L'Affaire Saint-Fiacre et traite du meurtre annoncé d'une comtesse dans son château, dont l’énigme est résolue par le commissaire Maigret. Il a été filmé en 1959 par Jean Delannoy avec Jean Gabin dans le rôle principal.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fiacre_(saint)

Saint Fiacre est le patron des bonnetiers, des emballeurs, des fleuristes et jardiniers.

Les horticulteurs, jardiniers, maraîchers, en ont fait leur saint patron et fêtent pieusement l'anniversaire de sa mort.

Il est le patron des étameurs et des potiers d'étain.

Patron des tuiliers.

Source

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire