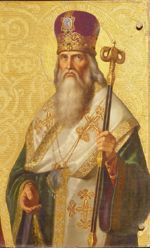

Saint Taraise († 806)

Patriarche de Constantinople

Saint Taraise, né à Constantinople au milieu du VIIIe siècle, fut un homme suscité par la Providence pour la défense de la foi.

Bien jeune encore, ses mérites l'élevèrent à la dignité de consul et de secrétaire de l'empereur.

C'est de là que, tout laïque qu'il était, comme un nouvel Ambroise, il dut monter sur le trône patriarcal de Constantinople ; mais, en homme de caractère, il posa ses conditions, dont la première tendait à l'écrasement de l'hérésie des iconoclastes, si fameuse par sa haine contre le culte des saintes Images.

Quelques hommes de science et de vertu, dont le caractère était plus fougueux que le sien, lui firent des reproches de la douceur et de l'esprit de conciliation qu'il montra en plusieurs occasions difficiles ; mais jamais sa modération ne le fit transiger avec son devoir, et il sut plus d'une fois se montrer inflexible quand la gloire de Dieu et l'intérêt des âmes le demandaient.

Nous trouvons dans ces différentes manières d'agir des Saints une importante leçon : la prudence des uns, la fougue des autres, ont souvent été justifiées selon les circonstances ; deux conduites opposées, ayant également pour fin la gloire de Dieu, peuvent être inspirées semblablement par la grâce.

Outre son zèle pour la foi, Taraise, au milieu du faste oriental, montra une pauvreté tout évangélique ; il fut admirable par la simplicité de sa vie, la frugalité de sa table, la brièveté de son sommeil, sa bonté paternelle envers les pauvres de Jésus-Christ.

Parmi les traits de sa charité, on cite son dévouement à protéger la vie d'un homme injustement accusé, qui s'était réfugié dans l'asile inviolable de l'Église, et dont il réussit à démontrer l'innocence.

L'un des points caractéristiques de sa vie, c'est son amour pour la Très Sainte Vierge Marie. Il nous reste de lui, sur les mystères de la Mère de Dieu, des pages aussi nourries de doctrine qu'enflammées d'éloquence :

"De

quelles louanges Vous comblerons-nous, s'écrie-t-il, ô Vierge

immaculée, Vierge sans tache, ornement des femmes et splendeur des

vierges !"

Rien de plus beau peut-être n'a été dit sur la Sainte Vierge, que cette page admirable où il La salue vingt fois en rappelant tous Ses titres glorieux.

Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de l'année, Tours, Mame, 1950.

*Les années bissextiles, on fête ce Saint le 26 février

Taraise de Constantinople (en grec Ταράσιος), né dans cette ville vers 730, fut patriarche de Constantinople du 25 décembre 784 à sa mort le 18 février 806.

L'Église orthodoxe honore ce saint le 25 février (l'Église catholique le 18 février),

jour de son enterrement dans le monastère qu'il avait fondé. Il

contribua à la restauration du culte des images dans l'Empire byzantin.

Famille

Il était d'une éminente famille de Constantinople :

- par son père, Georges (Georgios), qui avait exercé la fonction d'éparque, il est le petit-fils de Sisinnios et l'arrière petit-fils de Iohannes, tous deux patrice ;

- par sa mère Egkrateia (Eukratia), il est l'arrière petit-fils de l'empereur Léonce.

Ont lui connait deux frères, l'ainé, Sisinnios, est patrice, le cadet, Zacharias, est le grand-père paternel du patriarche Photios.

Biographie

La principale source à son sujet est la Vie de Taraise, d'Ignace le Diacre, qui fut un de ses secrétaires.

Il faut y ajouter la Chronique de Théophane, l'œuvre de Nicéphore, successeur de Taraise comme patriarche, et la Vie et la correspondance de Théodore Studite.

Il était d'une éminente famille de Constantinople : son père, Georges, avait exercé la fonction d'éparque ; sa mère s'appelait Egkrateia.

À l'avènement de Constantin VI et de sa mère Irène (780), il était protasekretis.

Son père et lui avaient servi fidèlement, aux plus hauts postes de responsabilité, les empereurs iconoclastes, y compris Constantin V.

Après la démission et la retraite dans un monastère du patriarche Paul IV, malade (31 août 784), une assemblée fut convoquée au mois de décembre dans le palais de la Magnaure, avec des représentants officiels des différentes couches de la population de la capitale, et Taraise fut élu patriarche.

Théophane, dans sa Chronique, reproduit le discours qu'il prononça dans cette assemblée (p. 458, éd. De Boor).

Étant laïc, il reçut tous les ordres ecclésiastiques en un laps de temps très bref.

Son intronisation eut lieu le jour de Noël.

Informé de cette élection, le pape Adrien Ier la critiqua dans une lettre à l'empereur datée du 26 octobre 785, l'élection d'un laïc n'étant pas conforme au droit canonique, mais il accepta néanmoins de reconnaître le nouvel élu et de préparer la réunion d'un concile œcuménique pour restaurer le culte des images.

Celui-ci se met en place dans les mois suivants, mais la dernière réunion préparatoire, le 31 juillet 786, dans l'église des Saints-Apôtres de la capitale, en l'absence du patriarche, tourne à la confusion et à la panique à cause de l'irruption d'une troupe menaçante de soldats des tagmata fidèles à la mémoire du grand empereur iconoclaste Constantin V.

Évêques et moines quittent les lieux et se dispersent. Mais l'impératrice et le patriarche maintiennent l'ouverture du concile pour le lendemain, 1er août.

Pendant la séance inaugurale solennelle, les mêmes troubles reprennent, en pire ; Taraise et l'higoumène Platon de Sakkoudion, qui a prononcé un discours introductif, sont malmenés et insultés par les soldats.

Finalement, la confusion étant à son comble, les évêques participants sont autorisés à s'en aller, tandis que le patriarche et son clergé célèbrent une messe sur les lieux pour affirmer que l'Église plie mais ne cède pas.

Sentant le rapport de forces provisoirement défavorable, l'impératrice et le patriarche reportent sine die l'ouverture du concile, mais n'y renoncent pas.

Peu après, prétextant des attaques musulmanes, Irène ordonne aux troupes stationnées dans la capitale de partir en campagne en Asie Mineure, et elle en fait venir d'autres, connues comme iconodules, de Thrace.

Elle fait ensuite démettre, en Asie Mineure, mille cinq cents officiers qui ont participé à l'émeute.

Le délai supplémentaire imposé est aussi mis à profit par l'impératrice et le patriarche pour remplacer sur leurs sièges les évêques iconoclastes les plus en vue, dont certains, pendant les séances du 31 juillet et du 1er août, ont favorisé le torpillage du concile.

La préparation d'un nouveau concile est une opération tellement secrète que même les légats du pape ne sont pas au courant : on les persuade de rester pendant l'hiver 786/787 en arguant de la difficulté d'un voyage pendant cette saison ; ils partent au printemps et sont rappelés à Constantinople alors qu'ils sont déjà arrivés à Syracuse.

Les convocations ont été finalement expédiées au mois de mai.

Le concile s'ouvrit finalement le 24 septembre 787 dans la cathédrale Sainte-Sophie de Nicée, à l'écart de la capitale (IIe concile de Nicée).

365 évêques étaient présents, Taraise présidait, l'impératrice et son fils étaient restés à Constantinople, Pétronas, comte de l'Opsikion, et Jean, logothète du stratiôtikon, les représentant sur place.

La clôture solennelle se fit le 23 octobre suivant dans le palais de la Magnaure, où le patriarche prononça un discours devant Irène et Constantin.

L'impératrice et Taraise réalisèrent ensemble deux objectifs : faire condamner clairement l'iconoclasme comme hérésie ; être le plus clément possible envers les (anciens) iconoclastes, pour préserver la paix civile, et de nombreux évêques repentis furent maintenus sur leur siège, au grand dam de certains moines radicaux.

De fait, il n'y eut dans la période suivante aucune résistance iconoclaste opposée au concile.

Les moines finirent d'ailleurs par attaquer le patriarche sur un autre terrain, en l'accusant de complaisance envers des évêques simoniaques.

Le 3 janvier 795, l'empereur annonça qu'il répudiait son épouse Marie d'Amnia en l'accusant sans vraisemblance de tentative d'empoisonnement.

Convoqué au palais, Taraise le prévint qu'il n'était pas question d'annulation du mariage ; l'échange aurait été vif, l'empereur aurait même tiré son épée devant le patriarche et ses accompagnateurs, mais ensuite Taraise s'abstint de réagir davantage.

En septembre de la même année, le patriarche, refusant de le faire lui-même, n'en laissa pas moins le prêtre économe Joseph, higoumène du monastère des Cathares, célébrer les secondes noces de Constantin avec Théodote, ancienne suivante de Marie d'Amnia, qui était devenue sa maîtresse.

Cette attitude jugée bien trop complaisante du patriarche provoqua parmi les moines une fronde conduite par Platon de Sakkoudion et son neveu Théodore, qui se séparèrent avec beaucoup d'autres de la communion du patriarche.

Après la déposition de Constantin par sa mère Irène (18 août 797), Taraise démit Joseph de ses fonctions et l'exila.

Le 31 octobre 802, Taraise couronna l'empereur Nicéphore Ier et son fils Staurakios.

Il resta comme un homme d'État et un prélat surtout politique qui, de Constantin V à Nicéphore Ier, servit fidèlement des empereurs aux tendances et aux caractères les plus opposés.

Cela ne l'empêchait pas, d'ailleurs, d'être un homme pieux et de mœurs austères, qui se tint toujours à l'écart de la vie mondaine.

Taraise fit construire sur la rive européenne du Bosphore, à huit kilomètres au nord de Galata, un monastère qui porta plus tard son nom et où il se fit enterrer.

Peu après le concile de787, il ordonna la restauration du monastère constantinopolitain Tou Anina, près de l'église Saint-Mokios, dans l'ouest de la capitale, et fit transférer dans l'église de ce monastère desreliques de martyrs défenseurs des images qu'il avait fait rechercher.

On a de lui les Discours à Irène et des Lettres au pape Adrien et autres (dans le recueil des Conciles du Père Labbe).

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Taraise_de_Constantinople

Fête locale le 18 février.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire