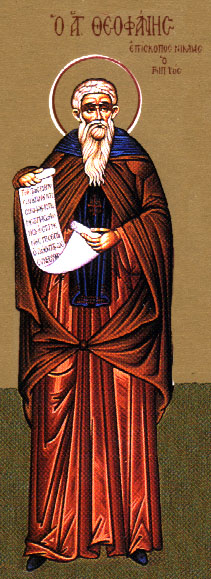

Saint Théophane le Chronographe († 817)

Moine et higoumène à Samothrace, exilé par Léon l'Arménien

Théophane le Confesseur (en grec : Θεοφάνης ὁ Ὁμολογητής), né vers 758 à Constantinople, mort en 817 à Samothrace, est un aristocrate byzantin, devenu moine, surtout connu comme auteur d'une importante chronographie.

Considéré comme saint tant par l’Église catholique que par l’Église

orthodoxe, on le vénère le 12 mars, jour probable de sa mort, dans la

première et le 25 mars (calendrier julien) dans la seconde.

Biographie

Théophane le Confesseur

Copyrighted free use, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3484312

Théophane est né dans une famille iconodule de la riche noblesse de Constantinople.

Son père, Isaac, était gouverneur (strategos) des iles de la mer Noire, mais on ignore tout de la famille de sa mère, Théodora.

Son père mourut alors que Théophane n’avait que trois ans.

Il fut recueilli à la cour impériale par l’empereur Constantin V Copronyme (740-775) qui veilla à son éducation.

Il fut nommé strator sous Léon IV et épousa à l’âge de douze ans la fille d’un ami de l’empereur, Megalo.

Cette union matrimoniale faisait de lui l’un des plus riches héritiers du pays.

Le couple décida toutefois de mener une vie de virginité et, huit ans plus tard, se sépara pour embrasser la vie monastique.

Megalo entra dans un couvent situé sur une ile près de Constantinople, alors que Théophane, après avoir affranchi ses nombreux serfs et distribué ses biens aux pauvres, entra au monastère de Polychronius sur la montagne de Sigiane, près de Cyzique, sur la côte asiatique de la mer de Marmara.

Par la suite, il fonda son propre monastère sur des terrains lui appartenant dans l’ile de Calonymus.

Six ans plus tard, il retourna à Sigiane pour y fonder le monastère de Megalos Agros (« du grand acre ») en Bithynie, dont il devint l’abbé.

Lors de la controverse concernant le deuxième mariage de Constantin VI qui opposa l’empereur au patriarche Taraise de Constantinople, Théophane prit le parti du patriarche contrairement à Théodore Studite. Les deux moines devaient se réconcilier lorsque l’empereur Léon V l'Arménien (813-820) rétablit l’iconoclasme. Théophane se révéla alors un ardent partisan des images, qu’il défendit lors du deuxième concile de Nicée en 787 et qui lui vaudra le titre de « Confesseur » lorsqu’il fut canonisé. Théophane fut arrêté et jeté en prison en 815 pour son refus de dénoncer la vénération des images telle que sanctionnée par ce concile. Libéré, il fut exilé dans l’ile de Samothrace en 817 où il mourut dix-sept jours plus tard.

On lui attribua de nombreux miracles après sa mort qui survint selon la tradition un 12 mars, jour où on commémore sa mémoire dans le Martyrologe romain.

La Chronique du moine Théophane

À la requête pressante de son ami, Georges le Syncelle, Théophane reprit entre 810 et 815 sa Chronique là où celui-ci l’avait laissée, c’est-à-dire à Dioclétien et la mena jusqu’à la chute de Michel Ier Rhangabé, couvrant ainsi les années 284 à 813.

Les deux chroniques diffèrent toutefois par leur ton.

Le Syncelle, s’appuyant sur des sources protobyzantines comme Eusèbe de Césarée, donne une place très importante aux calculs chronologiques. Chez Théophane, les calculs chronologiques tiennent une place moins importante, mais les sources utilisées par l’auteur font l’objet de controverse. Cyril Mango soutient que Théophane n’a en fait que mis en forme le matériel assemblé par le Syncelle, alors que d’autres y voient soit une source pratiquement unique ou des extraits cités de mémoire d’historiens du Ve au VIIe siècle (Procope, Malalas, Théophylacte Simokatès). Quoi qu’il en soit, cette chronique a le mérite de conserver le récit que d’anciens auteurs ont écrit sur l’histoire de Byzance aux VIIe et VIIIe siècles qui auraient été perdus autrement. Ceci est particulièrement le cas à partir du règne de Justin II (565) où il utilise des sources qui ont été perdues au cours des siècles (Traianus Patricius, Théophile d’Édesse.).

L’ouvrage se compose de deux parties. La première donne les faits et évènements en ordre chronologique ; elle comporte des inexactitudes et un manque de sens critique surprenant chez un homme de méthode comme l’était Théophane. Comme Jean Damascène, Théophane présente sa version comme des faits démontrés plutôt que comme sa propre opinion. En dépit de ces défauts, cette chronique surpasse de beaucoup la majorité des chroniques byzantines semblables. La deuxième contient des tables chronologiques spécifiant l’année du monde (il se serait écoulé 5492 entre la création du monde et la naissance du Christ), l’année chrétienne, l’année courante du règne de l’empereur byzantin ainsi que les années du règne des souverains perses, puis arabes, des papes et des quatre patriarches. Elle donne également le calcul par cycle d’indiction. Si les années d’indiction sont calculées de façon très précises, il arrive dans le système des années du monde qu’il y ait un retard d’une unité par rapport au quantième de l’indiction pour les années comprises entre 6102 et 6265, sauf pour la période de 6207 à 6218.

Écrite dans une langue à mi-chemin entre le style ecclésiastique sévère et le grec vernaculaire, cette chronique, en dépit d’une valeur historique contestable, fut fréquemment utilisée par les chroniqueurs subséquents. Vers 873-875, un bibliothécaire papal du nom d’Anastase produisit une compilation en latin des chroniques du patriarche Nicéphore, de Georges le Syncelle et de Théophane à l’intention d’un diacre nommé Jean, ce qui la fit connaitre en Europe.

Une suite de cette chronique, entreprise à la demande de Constantin VII Porphyrogénète et comprenant six livres, nous est également parvenue. Écrite par divers auteurs, la plupart anonymes, réunis sous le nom de Theophanes Continuatus (Οἱ μετὰ Θεοφάνην / Hoi metà Theophánên) ou Scriptores post Theophanem, elle complète celle de Théophane jusqu’à l’an 961.

C'est dans cette chronique que Théophane dresse une violente critique contre Muhammad, qu'il présente comme un danger pour l'Occident, évoquant une alliance avec les Juifs arabes contre les Occidentaux. Il essaye aussi de discréditer Muhammad en le présentant comme un homme malhonnête et comme un imposteur. Dans ce passage, il attaque également les iconoclastes, expliquant qu'un moine iconoclaste exilé a approuvé les révélations de l'ange Gabriel et la position de Muhammad dans la chaine des prophètes. C'est donc une façon de rendre illégitime Muhammad, mais aussi de s'attaquer à ses ennemis iconoclastes.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ophane_le_Confesseur

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire