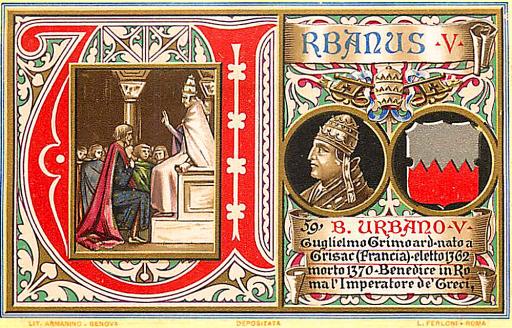

Bienheureux Urbain V

Pape (198ème) de 1362 à 1370 († 1370)

Urbain V, huile sur bois de Henri Serrur

(XIXe siècle, Palais des papes d'Avignon)

Guillaume de Grimoard (né en 1310 à Grizac, Lozère et décédé en 1370 à Avignon) devint le sixième pape à Avignon sous le nom d’Urbain V.

Originaire des pays de la langue d’oc, comme ses prédécesseurs, natif du Gévaudan dans une famille liée à celle des Sabran, il commença à vivre et à étudier à proximité de la vallée du Rhône.

Elzéar, un de ses oncles, était alors prieur de la chartreuse de Bonpas, près d’Avignon.

Profès de l’ordre de Saint-Benoît, comme Benoît XII et Clément VI, il fut rapidement chargé des plus prestigieuses abbayes bénédictines de France et de Provence. Mais là s’arrête le parallèle avec ses devanciers.

Ni évêque, ni cardinal, il n’a jamais entretenu de relations suivies avec la Curie.

Il fut donc totalement étranger aux querelles de clans de l’Antique et Sacré Collège des cardinaux.

De plus, sa carrière ne doit rien à l’administration royale française, et ses missions diplomatiques l’ont rendu très proche de l’Italie ; proximité qui entraîna une tentative avortée de retour de la papauté vers Rome.

Il est à l'origine de nombreux développements architecturaux, de missions dans le monde entier et, avec la Guerre de Cent Ans, a eu à participer et arbitrer plusieurs conflits.

Urbain V est le seul des pontifes avignonnais à avoir été porté sur les autels avec le titre de bienheureux. Béatifié en 1870, sous Pie IX, il est fêté par l'Église catholique le 19 décembre.

Tableau peint par Simone dei Crocifissi. Vers 1375. Pinacothèque nationale de Bologne

Biographie

De sa naissance au conclave

Naissance et enfance

Le château de Grizac

Par Ancalagon — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2829489

Fils aîné de Guillaume II Grimoard, seigneur de Grizac, et d'Amphélise (ou Élise) de Montferrand, près de La Canourgue, dans la baronnie de Canilhac, le futur pape Urbain V est baptisé du même nom que son père.

Il naît en 1310 au château familial de Grizac, situé sur la commune du Pont-de-Montvert près de Mende.

Ce château a été construit peu avant sa naissance par son père, chevalier-paysan.

Il avait deux frères : Étienne, et Anglic, futur religieux à l'abbaye de Saint-Ruf de Valence et cardinal. Ce dernier qui a survécu dix-huit ans à Urbain V, meurt le 14 avril 1388 et est enterré à l'église de Saint-Ruf de Valence.

Le futur pape avait également une sœur, Delphine qui épousa Guillaume de Montaut.

Guillaume Grimoard fut baptisé en 1310, avec pour parrain Elzéar de Sabran, comte d’Ariano et régent du royaume de Naples, dont il proclama lui-même la sainteté le 15 avril 1369.

Elzéar était le parent de son épouse Amphonsie de Sabran dont il eut une fille Marguerite de Grimoard.

En effet, à la suite du Grand Dictionnaire historique de Louis Moréri, il a longtemps été établi que Elzéar de Sabran et Amphélise de Montferrant étaient frère et sœur.

Dans ses Recherches sur la famille de Grimoard et ses possessions territoriales, l'abbé Joseph Hyacinthe Albanès remet ce lien en cause.

Il semble que les familles de Sabran et de Montferrand (mais aussi de Grimoard) soient parentes et alliées sur plusieurs générations, sans pour autant que Elzéar de Sabran et Amphélise de Montferrand soient frère et sœur ou cousins de premier degré.

La tradition rapporte un miracle accompli par Elzéar de Sabran lors de ce baptême. Le petit Guillaume serait né difforme.

C'est par la prière que le parrain aurait redonné à l'enfant le visage d'un bébé normal.

Les restes du château de Montferrand où serait née sa mère

Par Sanguinez — Photographie personnelle, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3817995

Les armes des Montferrand

Par Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3817981

Élève brillant, Guillaume Grimoard quitta le domicile familial vers l'âge de douze ans pour aller étudier à Montpellier.

Sa mère lui dit alors : « Mon fils, je ne te comprends pas, mais Dieu, lui, te comprend ».

Trop jeune pour entrer directement à l'université, il fit ses premières études au monastère clunisien de Saint-Pierre-de-Clunezet.

Il y resta peut-être deux ans avant de poursuivre ses études en droit à Toulouse. Il y serait resté quatre ans, pour obtenir son titre de bachelier en droit civil.

Le moine

Après des études de droit, il entra vers 1327 dans l'ordre des bénédictins au prieuré du monastère de Chirac (qui devint plus tard le Monastier), où son oncle maternel Anglic — probablement le parrain de son jeune frère — était prieur.

Ce monastère, à quelques lieues de Mende, près des bourgs de Chirac et de Marvejols dépendait de la congrégation victorine de Marseille.

Son noviciat achevé, il se rendit à Marseille, où il fit sa profession monastique.

Durant sa formation, entre Chirac et Marseille, il acheva sa formation universitaire.

Il reçoit également, en 1329, son premier bénéfice ecclésiastique, du prieuré de Saint-Mau dans le diocèse d'Auch.

Il retourna au Monastier où il reçut l'ordination sacerdotale en 1334.

Il devint docteur ès domès (droit canon) en 1342 après une soutenance tenue en l'église Notre-Dame des Tables de Montpellier.

Il obtint, par la même une chaire à l'université de Montpellier, où il enseigna et devint un spécialiste renommé du droit.

Il se trouvait toujours dans cette ville lorsque se propagea la terrible peste noire de 1348.

Cette épidémie causa la mort de 6 cardinaux, et 93 membres de la curie, alors à Avignon.

Il semble que le professeur Grimoard a quitté Montpellier durant l'épidémie.

Il continua alors sa carrière d'enseignant, sans que l'on ne sache précisément les dates ou les lieux, peut-être à Toulouse, et certainement à Paris et Avignon.

La Gallia Christiana nous apprend que Pierre d'Aigrefeuille venant d'être nommé évêque de Clermont (1349), le prit comme vicaire général.

Une fois transféré à Uzès, l'évêque garda Guillaume Grimoard à ses côtés.

Les traces de ce vicariat sont inexistantes, mais elles démontreraient du lien étroit déjà établi entre les Grimoard et les Aigrefeuille.

Demeuré moine noir mais rattaché à Cluny, il fut nommé prieur au diocèse d'Auxerre le 13 février 1352, le pape Clément VI le plaçant à la tête de l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre.

C'est durant ses premières années à la tête de l'abbaye qu'il reçoit ses premières missions en tant que légat du pape.

Il semble qu'il avait nommé son frère Anglic vicaire général de l'abbaye, pour la gérer durant ses absences.

Le pape Innocent VI, qui lui avait souvent confié des missions de légat, le nomma abbé de Saint-Victor, la prestigieuse abbaye marseillaise, le 2 février 1361, après le décès d'Étienne de Clapier.

Dans toutes ses charges, il était dit « moult sainct homme et de belle vie, grand clerc et qui moult avait travaillé pour l’Église ».

Le diplomate

Conseiller écouté des papes Clément VI et Innocent VI, il se vit confier plusieurs missions diplomatiques en Italie.

Giovanni Visconti, imprudemment nommé archevêque de Milan par Clément VI, voulait se rendre maître de Bologne.

Après une campagne militaire qui se solda par la défaite des armées pontificales, le pape fit appel à Guillaume de Grimoard qu'il chargea des négociations.

Le 6 septembre 1352 il prit au nom du pape possession de Bologne pour la céder ensuite à Visconti contre un paiement annuel.

Guillaume de Grimoard se vit confier une mission analogue par Innocent VI auprès de Bernabo Visconti le neveu de Giovanni.

Moins d'un an après sa nomination à la tête de Saint-Victor, il reçut le 10 juin 1362 mandat du pape pour de se rendre de toute urgence à Naples.

En effet le prince Louis de Tarente, second époux de la reine Jeanne, comtesse de Provence, venait de décéder.

Le pape lui demanda de se rendre auprès d'elle pour porter à la jeune veuve de trente-six ans ses instructions.

Le 27 juin 1362 il prit le chemin de l'Italie.

Le pape

Élection

Urbain V, huile sur bois de Simone de Filippo dit de Crocefissi

(vers 1375) Pinacothèque de Bologne

Innocent VI s'éteignit le 13 septembre 1362.

Après une neuvaine en l’honneur du pontife défunt, pour procéder à sa succession le conclave ouvrit ses assises le 22 septembre 1362.

Au premier tour, avec une majorité de quinze voix, le cardinal Hugues Roger fut élu.

Mais le frère de Clément VI refusa cette charge.

Le second tour vit alors onze voix se porter sur Raymond de Canillac, autre illustre membre du clan des Roger de Beaufort. C’était insuffisant.

Le choix d'un prélat étranger au Sacré Collège s'imposa, et le 28 septembre Guillaume de Grimoard fut élu.

Sa candidature avait été proposée et soutenue par le cardinal Guillaume d’Aigrefeuille, sur les conseils de son frère Pierre, l’évêque d’Uzès.

Pour l'avertir, à Naples, des courriers partirent dans le plus grand secret de peur que les Italiens ne le retiennent.

L'abbé de Saint-Victor prit immédiatement la mer, arriva à Marseille le 27 octobre, et rejoignit seul Avignon, où il arriva alors que la Durance et le Rhône étaient en crue.

Il fut d'abord consacré évêque car il était simplement prêtre, puis couronné pape le 6 novembre, dans la chapelle du Palais Vieux, par Étienne-Audouin Aubert, cardinal d’Ostie et neveu du pontife défunt.

Il choisit alors le nom d'Urbain, qui vient du latin urbanus, autrement dit "de la ville". Il a très tôt été employé comme nom de personne, et Guillaume Grimoard le prit comme patronyme pontifical car, expliqua-t-il, « Tous les papes qui ont porté ce nom ont été des saints ».

Six jours plus tard, le souverain pontife nomma son frère Anglic, vicaire général du diocèse d’Avignon, et Aymar d'Aigrefeuille devint Maréchal de la Cour pontificale.

Il est considéré comme le premier des papes humanistes et fut particulièrement attaché à la nature, il aurait déclaré à son arrivée au palais des papes : « Mais je n'ai même pas un bout de jardin pour voir grandir quelques fruitiers, manger ma salade et cueillir un raisin ».

Ce fut peut-être suite à cette phrase, ou à son manque de jardins tels qu'il les avait connus dans ses Cévennes natales, qu'il entreprit durant son pontificat de coûteux travaux d'extension des jardins.

Celui qui jouxtait le palais des papes d'Avignon est toujours nommé « Jardin d'Urbain V».

Le roi de France auprès du pape

Anonyme vers 1350, Portrait de Jean II le Bon, musée du Louvre

Le 16 novembre 1362, Jean II le Bon arriva à Villeneuve-lès-Avignon, à la tête d’un fort détachement armé sous le commandement du Maréchal Boucicaut.

Quatre jours plus tard, le roi passa le pont Saint-Bénézet pour entrer dans Avignon. Tous les cardinaux étaient là pour l’escorter jusqu’au palais des papes et « le reçut le dit pape Urbain honorablement en consistoire et le détint avec luy à disner».

Dès le 26 novembre 1362, le Souverain Pontife, en présence du roi de France, présida la translation des cendres de son prédécesseur Innocent VI dans la chapelle de la Trinité de l'église de la Chartreuse du Val-de-Bénédiction de Villeneuve-lès-Avignon.

Le roi Jean était venu d’abord solliciter le Souverain Pontife pour l’aider à payer sa rançon et ensuite l’entretenir de son désir d’unir son fils Philippe le Hardi à la reine Jeanne.

Si le pape acceptait d’ouvrir les caisses de la « Révérende Chambre Apostolique », il lui fit savoir que la souveraine de Naples était déjà promise mais qu’il allait plaider en faveur du jeune duc de Bourgogne.

Le roi de France décida alors de séjourner jusqu’au printemps sur les bords du Rhône. Il passa son temps entre Villeneuve-lès-Avignon, où il fit commencer la construction du fort Saint-André, son château de Roquemaure et la cité des papes.

Urbain V, à le voir aussi désœuvré, lui proposa de prendre le commandement d'une croisade.

L'idée d'Urbain était excellente : elle permettait de se débarrasser des compagnies qui saignaient le Royaume de France et la cité des papes.

Le moment était propice puisque Amurat Ier, le sultan des Turcs ottomans, après un an de siège, venait de conquérir Andrinople dont il voulait faire sa capitale.

Le basileus Jean V Paléologue, qui avait vainement fait appel à Louis Ier de Hongrie pour contrer cette avancée, avait dû rendre hommage à l’Infidèle.

Le 4 décembre 1362, face à l’urgence des affaires de Castille, Urbain V envoya en légation Guillaume d’Aigrefeuille, le cardinal de Saragosse, auprès de Pierre Ier de Castille, dit Pierre le Cruel.

Ce dernier venait de tuer son épouse, la sœur de la Dauphine. La Cour de France, outrée par ce meurtre, décida de soutenir Henri de Transtamare, son demi-frère, comme prétendant au trône de Castille.

La venue en Haute Provence de Transtamare n’inspira aucune confiance.

En janvier 1363, Urbain V fit commencer les travaux de fortifications de l’abbaye Saint-Victor de Marseille, tandis que Guillaume de la Garde, archevêque d’Arles, entreprit de faire renforcer les défenses de l’église de Sainte-Marie de Ratis.

Le 17 avril 1363, Urbain V, après avoir été informé de la victoire de Solaro remportée sur les Visconti, annonça son intention de retourner à Rome.

Quant à Jean le Bon, il dut revenir sur terre et quitter ses rêves de « croiserie ».

Le roi avait appris que Charles le Mauvais et son parent, Jean III de Grailly, Captal de Buch, s’agitaient et levaient des troupes tant en Normandie qu’en Navarre.

Le 3 mai, le monarque décida de rejoindre son château de Vincennes.

Pendant ce temps, escorté par Juan Fernandez de Heredia, le pape était reçu dans la capitale du Comtat Venaissin par le recteur Philippe de Cabassolle, l’évêque Jean Roger de Beaufort et les syndics de Carpentras.

Le Saint Père notifia officiellement que le 16 mai dernier, Jaime de Majorque avait débarqué à Naples à la tête d’une flottille de sept galères et que son mariage avec la souveraine avait été officiellement célébré.

Puis averti que les Grandes Compagnies descendaient en masse vers le Languedoc par la vallée du Rhône, le 25 mai, il lança un vibrant appel à leurs capitaines afin qu’ils se croisent. L’échec fut total et le pape les excommunia.

Conflit entre les comtes de Foix et d’Armagnac

Entre temps le pape eut à régler un conflit entre Gaston Fébus, comte de Foix, et Jean Ier, comte d’Armagnac, qui se disputaient la suprématie féodale dans le sud de la France.

Dès le 3 décembre 1362, il écrivit aux deux comtes pour leur demander d’accepter la médiation de son légat Pierre de Clermont, l'évêque de Cambrai, qu’il leur envoyait.

Ce fut lettre morte, puisque le 5 décembre, en milieu d’après-midi, leurs troupes s’affrontèrent à Launac, au nord-ouest de Toulouse, aux limites des comtés de Fezensaguet et de L’Isle Jourdain, loin des domaines respectifs des deux comtes.

Ce fut Gaston de Foix qui remporta la victoire et fit prisonnier son rival.

Le 19 décembre, averti de cette bataille et de son issue, Urbain V leur demanda de négocier.

Le lendemain, le pape chargea Pierre de Clermont de demander à Gaston Fébus de ne pas abuser de sa victoire.

Et le 29 décembre, il envoya un bref à Béatrix, comtesse d’Armagnac, pour l’engager à prendre patience.

Elle ne pouvait rien faire d’autre.

Le traité de paix entre Gaston Fébus et Jean Ier, ne fut signé, en l’église Saint-Volusien de Foix, que le 14 avril 1363.

Le comte de Foix, avec les rançons obtenues, devint dès lors le feu dataire le plus riche du midi de la France et allait pouvoir continuer à tenir la balance égale entre les rois d’Angleterre et de France pour sa vicomté de Béarn.

Croisade d’Alexandrie

L’appel à se croiser lancé conjointement par le pape et le roi de France avait motivé quelques monarques de la chrétienté. Le premier à répondre fut Valdemar IV Atterdag, roi du Danemark.

Le second fut Pierre Ier de Lusignan, roi de Chypre. À la mi-mars 1363, il quitta Gênes et se dirigea vers Avignon en passant par la route du front de mer. Il arriva dans la cité des papes le 29 mars 1363.

Jean II ayant appris par Urbain V « que messire Pierre de Lusignan, roi de Chypre et de Jérusalem, devait venir en Avignon et avait passé mer, si dit le roi de France qu’il attendrait sa venue, car moult grand désir avoit de lui voir, pour les biens qu’il en avoit ouï recorder et la guerre qu’il avoit faite aux Sarrasins, car voirement avoit le roi de Chypre pris nouvellement la forte cité de Satalie », l’attendit à Avignon avec le Maréchal Jean Ier le Meingre, dit "Boucicaut", pour prendre la croix.

Deux jours après, le vendredi saint, Urbain V renouvelait son solennel appel à tous les rois et princes chrétiens.

Il désignait Jean le Bon comme Capitaine général de la croiserie et lecardinal de Périgord comme son légat.

Lors d’un banquet, Urbain V plaça le roi Jean à son côté. Comme celui-ci priait le roi de Chypre de s’asseoir près de lui, Pierre de Lusignan lui dit : « Très cher Sire, il ne m’appartient pas de seoir jouxte vous, qui estes le plus noble roy des crestiens, car, au regart de vous, je ne suis qu’ung vostre chevalier».

Le 31 mai, Pierre Ier de Lusignan quitta Avignon et remonta vers l’Europe du Nord pour convaincre d’autres princes chrétiens de Flandre et du Brabant de se joindre à eux.

Il fut de retour à Avignon le 22 juillet, accompagné de Jean le Bon. Les deux rois s’installèrent dans la « noble maison de Saint-Ouen ».

Le roi de Chypre avait peu à peu convaincu le roi de France de changer l’objectif de leur « croiserie ».

Le port d’Alexandrie fut dès lors préféré à Andrinople et le Souverain Pontife, lui-même, donna son aval à la défense des saintes affaires du roi Pierre.

À l’approche de l’hiver, on parlait toujours du « saint voyage » quand Jean II apprit que son fils Louis, prisonnier sur parole des Anglais à Calais, avait fui.

Il dut quitter de toute urgence l’Hôtel du Dauphin à Villeneuve-lès-Avignon.

Le 14 novembre, le roi de France fit étape dans la ville du Saint-Esprit et regagna les pays de langue d’Oïl.

Le 1er décembre 1363 une vague de froid s’abattit sur tout le pays.

Jean le Bon fut surpris par ce froid glacial à Amiens où il avait réuni les États Généraux de langue d’Oïl.

À leur clôture, le roi annonça qu’il allait retourner en Angleterre se constituer prisonnier en lieu et place de son fils Louis.

La défection du roi de France n’empêcha point cette « croiserie » d’avoir lieu.

Elle ne fut que retardée jusqu’en 1365.

Cette année-là, le 30 juin, d’Avignon, Urbain V écrivit au roi de Chypre, pour hâter son départ de Venise vers l’Égypte.

Il venait d’embarquer avec ses troupes vers Rhodes et Alexandrie. Aux côtés du roi se trouvaient, entre autres, Jean de la Rivière, chancelier du roi de France, Philippe de Mézières, chancelier du roi de Chypre, le vicomte de Turenne, Guillaume III Roger de Beaufort, et Gantonnet d'Abzac, neveu du patriarche de Nicosie.

Avec eux, près de huit mille croisés étaient prêts à aller combattre les Infidèles à Alexandrie.

Le port égyptien fut pris le 10 octobre et ses installations portuaires consciencieusement pillées durant une semaine.

Ce que ne savait pas Urbain V qui, le 15 octobre, écrit àMarco Cornaro, le doge de la Sérénissime.

Dans sa lettre, il se plaignit des difficultés qu’éprouvaient les croisés pour se rendre de Venise à Chypre ou Rhodes.

An de grâce 1364 : froid, criquets, peste, routiers et Charles le Mauvais

Les mois de janvier, février et mars 1364 furent extrêmement froids. Le Rhône fut pris par la glace et les charrettes pouvaient le traverser.

Ces grandes gelées, qui détruisirent oliviers et vignes, compromirent toute récolte d’olives et de vin.

L’été fut marqué par un événement inattendu dans la région d’Arles et d’Avignon.

Dès la fin juillet, le sirocco apporta une nuée de sauterelles en Provence et en Italie.

Le nuage était si grand que le ciel en fut obscurci et que les insectes dévastèrent les céréales et les vignes.

Et à la fin août, il y eut la peste à Avignon.

Fuyant le « mal contagieux » qui ravageait la cité papale, Urbain V se réfugia à Carpentras.

Pour accélérer les travaux de fortifications de la ville, il fit donner jusqu’à cinq sous par jour aux ouvriers qui travaillaient sur les remparts.

Le Comtat Venaissin n’était pas seul menacé par les Grandes Compagnies.

Le 21 novembre 1364, au nom d’Urbain V, Philippe de Cabassolle, patriarche de Jérusalem, adressa une lettre à l’official de Sisteron et au prieur des dominicains de la Baume, les informant des exactions commises par les routiers.

Le pape ordonna aux ecclésiastiques de contribuer aux charges nécessaires à la défense du pays.

Alors que sévissaient les premiers froids, deux personnalités arrivèrent dans la cité des papes.

La première fut Charles le Mauvais qui avait voulu s'opposer militairement au couronnement de Charles V et dont les troupes venaient d'être écrasées à Cocherel et, le 24 novembre 1364, Urbain V put informer Charles V que son beau-frère de Navarre, réfugié à Avignon, se disait prêt à traiter.

La seconde fut le cardinal Pierre Roger de Beaufort. À la demande du pape, il venait de quitter l’Italie pour rejoindre Avignon.

L’affaire de la « Vinea Vespalis »

Ce fut après le passage des criquets qu’Anglic de Grimoard et Jean Pellegrin, le jardinier pontifical, firent planter une immense « muscadière », aux portes d’Avignon, à Champfleury, sur l’emplacement du cimetière des pestiférés de 1348.

Le pape ne jugea pas cela suffisant. Il fallait pourvoir immédiatement à l’approvisionnement du palais épiscopal de son frère.

Dans Avignon, une vigne avait été épargnée par le froid et les criquets. Elle avait pour nom « Vinea Vespalis » et appartenait aux chanoines du diocèse.

Le 11 juillet 1364, de Pont-de-Sorgues, où il s’était installé, Urbain V autorisa son frère Anglic de Grimoard, après conseil du Chapitre de son Église et nonobstant une ordonnance impériale, à disposer à sa volonté, à Avignon, de ce vignoble.

Au début de l’année 1365, Anglic de Grimoard donna procuration à Isnard Garin et à Sicard du Fresne pour modifier le privilège de l’évêque d’Avignon et de son Église sur la « Vinea Vespalis ».

Le 25 mars 1365, Sicard du Fresne, en tant que procureur épiscopal, désigna trois juifs pour estimer ce vignoble.

Enfin le 10 juillet, par bulle, le pape autorisa son frère à exempter ses feudataires des charges de la « Vinea Vespalis ».

Pour résumer, le Souverain Pontife avait dépossédé de ses vignes le chapitre capitulaire d’Avignon pour les octroyer à son frère cadet.

Visite de l’empereur Charles IV de Luxembourg au pape

Le 25 mai 1365, l’empereur Charles IV de Luxembourg, à la tête d’un somptueux cortège et d’une imposante armée, descendit la vallée du Rhône.

Il vint en Provence pour se faire sacrer roi des deux Bourgognes en la cathédrale Saint-Trophime d’Arles.

Depuis Dijon, il était accompagné par le duc de Bourgogne.

Le 23 mai, Charles de Luxembourg s’arrêta à Montélimar, et arriva à Avignon le lendemain de l’Ascension.

Il était escorté par Guillaume de Melun, archevêque de Sens, Pierre Aycelin de Montaigut, évêque de Nevers, Guillaume de Dormans, chancelier du Dauphiné, et Raoul de Loupy, gouverneur de la même province.

L’empereur et Philippe le Hardi proposaient au pape que les Grandes Compagnies, qui s’étaient installées dans la vallée du Rhône et menaçaient Avignon, soient dirigées vers la Hongrie, sous la conduite de l’Archiprêtre Arnaud de Cervole, pour soutenir la lutte de Louis Iercontre l’envahisseur turc.

Le pape accueillit avec enthousiasme cette proposition. L’empereur s’installa avec sa suite dans Tour Campane.

Le lendemain de la Pentecôte, couronne en tête et sceptre en main, l’empereur assista à la messe pontificale. Le jour suivant, le 2 juin, il quitta la cité papale pour Arles où il fut couronné roi pour la vigile de saint Boniface.

L’empereur revint à Avignon le 6 juin et en repartit trois jours plus tard.

Il avait obtenu du pape, suite à la mort de Ludovic de la Torre, patriarche d’Aquilée, la nomination comme nouveau patriarche du suève Marquand de Randeck, évêque d’Augsbourg, homme possédant une grande expérience des armes.

Le pape et Avignon menacés par Bertrand du Guesclin

En France le désordre le plus total régnait. Les Routiers démobilisés erraient à travers le territoire, vivant sur le pays traversé où ils pillaient et trucidaient. Par une bulle de 27 février 1364, Urbain V, qui les avait déjà excommuniés, accorda une indulgence plénière à ceux qui engageraient la lutte contre eux.

Après la paix de Guérande, les Bretons démobilisés après des années de guerre de succession les pillages et les meurtres perpétrés par les Grandes Compagnies devinrent plus qu’inquiétants.

La bulle pontificale du 25 mai 1365, faisant obligation aux Capitaines des routiers de se croiser avec leurs troupes pour aller guerroyer contre les Infidèles, resta sans effet.

Le cardinal de Beaufort proposa au pape de lancer l’excommunication contre ces routiers. Espérant toujours dans la promesse de l’empereur et du duc de Bourgogne, Urbain V préféra n’en brandir que les foudres.

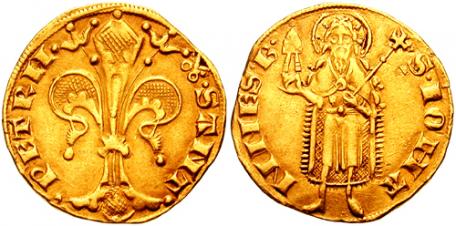

Bulle en plomb du pape Urbain V, (1362-1370), diamètre 40 mm

Par Defranoux — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6260019

Entre temps, le pape, par lettre bullée, avait convoqué le concile des trois provinces ecclésiastiques de Provence : Arles, Aix et Embrun.

Le lieu choisi fut Apt où Raimond Savini, le prince-évêque de la ville, avec sa vie fastueuse et le relâchement de ses mœurs, était le parfait exemple de la dérive de l’Église romaine.

Le 4 mai 1365, le troisième dimanche après Pâques, le concile commença à tenir ses assises au couvent des cordeliers. Urbain V se déplaça lui-même à Apt, le 22 octobre 1365.

Il se rendit sur le tombeau d’Elzéar de Sabran, accompagné des seuls cardinaux Pierre Roger de Beaufort et Hugues de Saint-Martial. Le pape voulait bénir le vitrail de la cathédrale Sainte-Anne où il était représenté avec son parrain. Ce vitrail était l’œuvre du maître verrier Audibert Chacharelli.

Puis le Souverain Pontife se rendit à Marseille, pour bénir cette fois les fortifications de l’abbaye Saint-Victor et consacrer le nouvel autel.

L’évêque Guillaume Sudre l’informa alors que Bertrand du Guesclin avait pris la tête des routiers et rassemblait une « Longue Route » en Bourgogne pour descendre la vallée du Rhône.

Les promesses de Charles IV et de Philippe le Hardi n’avaient pas été tenues.

Le pape demanda aux édiles marseillais de lui envoyer cent cinquante arbalétriers.

Mais le 12 novembre 1366, alors que les Grandes Compagnies campaient devant Avignon, il attendait toujours ces renforts.

Les Grandes Compagnies menées par le « Dogue Noir » étaient sur la rive droite du Rhône où elles furent rejointes par les troupes d’Henri de Transtamare.

Le maréchal d’Audreheim, aide de camp de Bertrand du Guesclin, obtint une audience.

Au cours de celle-ci, il demanda au pape l’absolution des péchés que les routiers allaient commettre en Castille au service d’Henri de Transtamare et 200 000 francs.

Cette somme fut négociée et réduite de moitié. Mais le 13 novembre 1365, le Trésorier du Comtat imposa les communes du Venaissin de 540 florins forts pour payer les gens d’armes protégeant Avignon et fit lever, en janvier 1366, une taille exceptionnelle de 5 000 florins destinée à couvrir la part pontificale achetant le départ des Routiers.

Le 23 novembre, Urbain V écrivit d’ailleurs au cardinal Raymond de Canillac pour s’en justifier : « D’innombrables gens d’armes, appelés compagnons, sortant du royaume de France et partant en guerre, disaient-ils, contre les infidèles, avaient envahi la Sénéchaussée de Beaucaire et menaçaient d’entrer en ennemi dans le Venaissin, ce qui leur était facile, si les habitants de ce comté ne leur versaient pas un subside. Pour éviter de très graves périls et de très gros dommages, nous avons donné mission d’emprunter, au nom des dits habitants, la somme de 5 000 florins d’or et de la remettre à ces Routiers, ainsi que l’on déjà fait les habitants des pays voisins ».

Aussi le 17 novembre, pour faire déguerpir les Grandes Compagnies, Urbain V, au nom de la ville d’Avignon, emprunta 17 000 florins aux banquiers de la cité des papes.

Trois jours plus tard, par bulle, il charge Philippe de Cabassolle, Recteur du Comtat, de recouvrir 30 000 florins auprès du clergé provençal.

La rançon put être remise au Breton le 22 novembre et le souverain pontife y joignit son absolution. La cité des papes était sauve.

Dès que la « Longue Route » des Grandes Compagnies eut quitté les rives du Rhône, une somptueuse ambassade envoyée par la Seigneurie de Florence se présenta devant Avignon.

Parmi les émissaires se trouvait Boccace. Les Florentins étaient à Avignon afin d’implorer le pardon pontifical pour avoir traité avec John Hawkwood et sa Compagnie de Saint-Georges.

Projet de retour à Rome

Depuis 1360, une nouvelle constitution avait été établie à Rome. Appliquée et défendue par une milice populaire, la « Felix Societas Balestriorum et Pavesotarum », dont les capitaines étaient membres du gouvernement, elle avait chassé les nobles, rétabli l'ordre et tenu à distance les « compagnies d'aventure ».

Aussi quand le 22 mai 1363, Urbain V, reçut une délégation d'ambassadeurs romains, il leur avait déclaré :

« Notre retour à Rome, nous le souhaitons et nous ne tarderons pas à l'effectuer, si des empêchements de la plus haute importance ne nous retenaient ici. Mais nous l'espérons, le Très Haut lèvera les obstacles. »

En effet, en Italie même, la situation évoluait. Le 2 mars 1364, le légat Androin de la Roche signait avec Barnabò Visconti un traité lui rachetant Bologne pour 500 000 florins alors que le Grand Sénéchal de Naples, Nicola Acciajuoli, traitait pour 100 000.

Au printemps 1364, le cardinal Gil Albernoz, qui n’était plus légat qu’en Toscane, souhaitait rentrer. Urbain V refusa tout en lui confiant la légation du Royaume de Naples et de la Trinacrie. Dès sa prise de fonction, le cardinal d’Espagne nomma son neveu Gomez Albernoz Capitaine Général et Réformateur de Justice du Royaume.

Après ce traité, le retour prévisible à Rome n’enthousiasmait que modérément la Cour pontificale qui avait vite oubliée Bertrand du Guesclin et ses Grandes Compagnies.

À tel point qu’Urbain V décida de frapper un grand coup en menaçant d’excommunication Jean de Bussières, abbé de Cîteaux, s’il continuait à approvisionner la Cour pontificale d’Avignon en Clos Vougeot. Le bruit courait, en effet, que les cardinaux se refusaient d’aller à Rome où ils ne retrouveraient pas un tel cru.

En juin 1364, Urbain V put donc écrire à l’empereur Charles IV : « Non seulement nous avons le désir mais encore la ferme détermination de visiter la cité des Apôtres ».

Pour préparer son installation, le pape adressa un bref à l'évêque d'Orvieto, le 13 novembre 1365, afin de remettre en culture les jardins du Vatican, planter des vignes et des fruitiers et faire réparer le mur de clôture.

À la même époque, il écrivit au cardinal Albornoz pour qu'il protège son architecte Gaucelin de Pradalhe qu'il envoyait à Rome afin de faire toutes les restaurations nécessaire à sa venue et à celle des cardinaux.

Mais il fallut pourtant encore attendre pour que la situation dans la péninsule devînt favorable.

À la fin de l’été 1366, à Avignon, il était de plus en plus question du retour à Rome.

Le pape avait à nouveau écrit dans ce sens à l’empereur, le 14 septembre 1366, ainsi qu’au roi de France Charles V et à Marco Cornero, le Doge de la Sérénissime.

Un jour après, il avait informé de sa décision Galeazzo Visconti, tandis que le peuple de Rome, le 19 septembre, apprit la nouvelle du haut des chaires de toutes ses églises.

Deux victoires militaires confortèrent la décision pontificale. Celle d’Ugolino de Montemarte, Capitaine du cardinal Gil Albernoz qui, le 22 septembre, battit la Compagnie de Saint-Georges de John Hawkwood l’obligeant à s’enfuir du Patrimoine de Saint-Pierre. Puis celle de Gomez Albernoz, à la fin du mois, qui écrasa les troupes d’Ambrogio, le bâtard de Visconti, sur la Terre d’Otrante. Mais l’automne passe et l’hiver arrive sans que le convoi pontifical ne se forme à Marseille.

Dernière visite à Montpellier

Avant son départ pour Rome, le pape voulut revoir une dernière fois son Université de Montpellier. Au début janvier 1367, il en prit la route, suivi des cardinaux de Boulogne, de Canillac, de Tarragone et de Saragosse.

Il fut accueilli à Castelnau-le-Lez par le clergé sous la conduite de Pierre de la Jugie, archevêque de Narbonne.

À partir de là, le cortège pontifical fut escorté par les officiers du roi de France et du roi de Navarre ainsi que par les consuls de la ville.

Ceux-ci abritaient le pape sous un dais à huit bâtons garni de vingt-quatre clochettes d’argent et orné d’écussons aux armoiries pontificales et à celles de Montpellier.

À l’entrée de la ville, Urbain V fut accueilli par Louis Ier d’Anjou. Le cortège pontifical, après un arrêt à l’Hôtel de la Ville se dirigea vers l’église de Notre-Dame des Tables.

Puis après une collation, le pape visita l’église de Saint-Germain en construction. Il apostropha l’architecte en ces termes : « J’avais mandé de bâtir une église et vous n’avez fait qu’une chapelle ».

Le 30 janvier, en présence du pape, l’archevêque Pierre de la Jugie célébra la première messe en l’église Saint-Germain sur l’autel où avait été placé un tabernacle d’argent dans lequel était enchâssée une image de la Vierge en argent doré offerte par le pape.

Le 14 février, Urbain V dédicaça la nouvelle église Saint-Germain dont il consacra le maître-autel à Notre-Dame, à Notre-Seigneur et à saint Benoît.

Dans les absidioles, à droite un autel est dédicacé à saint Blaise et à gauche à saint Germain. Cette cérémonie fut suivie d’une messe chantée pontificalement.

Puis du 15 février au 7 mars, le pape désigna de nouveaux évêques à Cahors, Maguelone et Nîmes.

Le 8 mars 1367, il quitta Montpellier pour retourner à Avignon escorté par les consuls et les notables de la ville. Il était maintenant prêt à partir pour Rome.

Retour à Rome

avait coutume de posséder deux soleils

qui éclairaient l'une et l'autre route

celle de la terre et celle de Dieu

Dante

Bibliothèque Nationale, f° 18, Ms italien 81

Urbain V avait, bien avant son élection, considéré que le pape devait siéger à Rome et non ailleurs.

Au cours de ce printemps 1367, le mercenaire John Hawkwood et sa compagnie de Saint-Georges, passés du côté pontifical, défirent les troupes à la solde de Pérouse.

Ce qui permit au cardinal Gil Albornoz d’enlever à cette cité les villes d’Assise, Nocera et Galdo, « terres d’Église ».

Un calme relatif étant apparu en Italie à la suite de ses succès militaires, le pape estima pouvoir s'installer à Rome.

Cela imposa un déplacement complet de la cour avec ses services, ses archives et son approvisionnement.

Le temps du départ pontifical approchant, le roi Charles, opposé par principe au retour à Rome, fit une dernière tentative en envoyant une ambassade conduite par le comte d’Étampes.

Après avoir descendu la Saône et le Rhône, elle fut reçue par Urbain V le 22 avril 1367.

Le pape notifia aux Français que son départ aurait lieu dans une semaine.

Le chancelier de l'Université de Paris se lance alors, dans la salle du consistoire, dans un dialogue non improvisé dans lequel il mit en scène le roi et le pape.

« Seigneur, où allez-vous ?

- Je vais à Rome.

- Pour vous faire crucifier une seconde fois ? »

Le 30 avril, tenant sa promesse, en dépit de ces pressions, le pape quitta Avignon pour retourner à Rome.

Son cortège s’arrêta d'abord à Pont-de-Sorgues où il coucha deux nuits au château pontifical.

Urbain V quitta cette cité le 1er mai 1367, pour passer la Durance à Bonpas et coucher à Noves.

De là, le 2 mai, il se dirigea avec toute sa Cour vers le port de Marseille.

Il fit étape à Orgon, le lendemain, puis entra à Aix-en-Provence, le 4 mai.

Deux jours plus tard, le cortège pontifical arriva au grand port où l’attendaient les galères venues de Naples, de Rhodes, de Gênes, d’Ancône et de Pise.

Le 6 mai 1367, en attendant de s'embarquer, le pape consacra cardinal un jeune homme de vingt-huit ans, Guillaume d'Aigrefeuille, homonyme de son oncle.

La flotte quitta Marseille le 19 mai 1367. En tête du convoi se trouvait le Grand Maître de l’Hôpital, Raymond Béranger, sur sa célèbre galère noire. Urbain V, en compagnie des cardinaux Pierre Roger de Beaufort et Guillaume de la Jugie, était monté sur une galère vénitienne, envoyée par le doge Marco Cornero.

Il était protégé par cinq galères rouges des Chevaliers de Rhodes.

Le 25 mai, la galère pontificale fit escale à Gênes.

Puis le 2 juin, le convoi relâcha à Porto-Pisano.

Le pape fut accueilli le 3 juin à Corneto par Albornoz, cardinal-évêque de Sabine, qui le conduisit ensuite à Viterbe au milieu d'une foule enthousiaste. Albornoz ne survit guère à ce jour de gloire et mourut deux mois plus tard le 24 août 1367.

Le pape arrivait à Orvieto où il fut salué par Nicola Orsini, comte de Nola et Recteur de la cité, qu’accompagnait Nicola Spinelli da Giovinazzo, le Garde des Sceaux du royaume de Naples.

L’entrée triomphale d’Urbain V dans Rome ne se fit que le 16 octobre.

Nicolas d'Este, marquis de Ferrari, ouvrait le cortège à la tête de mille cavaliers. Amédée VI de Savoie tenait la bride du cheval du pape et derrière lui, à cheval, Rudolphe de Camerino tenait l'étendard de l'Église déployé au-dessus de la tête d'Urbain.

Le pape et ses cardinaux étaient aussi accompagnés par Nicola Spinelli et Nicola Orsini. Ce dernier, en cette occasion, avait été nommé Recteur du Patrimoine. En dépit de la satisfaction d’avoir atteint son but, la différence avec Avignon était trop criante et Urbain V ressentit comme un malaise. Les cardinaux maugréaient.

Le seul à afficher une joie sans détour fut Pétrarque. Il en fit part à son ami Francisco Bruni :

« Jamais mes paroles n’ont égalé ce que je pense de ce pontife. Je lui ai fait des reproches que je croyais justes, mais je ne l’ai pas loué comme je voulais. Mon style a été vaincu par ses mérites. Ce n’est point l’homme que je célèbre, c’est cette vertu que j’aime et que j’admire avec étonnement. »

Une des premières personnes à demander audience au pape fut Brigitte Birgersdotter, comtesse de Suède.

Urbain V ne put que lui accorder l’entrevue demandée.

Mais pour diminuer la rudesse prévisible de cet entretien, il sollicita la présence à ses côtés du cardinal de Beaufort plus armé que lui, par son séjour italien, pour répliquer à cette religieuse.

En fait, elle venait réclamer au pape la reconnaissance pontificale pour l’ordre du Saint-Sauveur qu’elle avait fondé en 1346, deux ans après la mort de son mari.

Il promit à la Birgersdotter de l’autoriser à fonder deux monastères distincts, pour les femmes et les hommes, à Vadstena, suivant la règle de saint Augustin.

Le 1er janvier, Pierre Ier de Lusignan, Capitaine Général de la croisade en Égypte était arrivé à Rome qui lui avait réservé un accueil triomphant.

Ce fut au cours de l’audience que lui accorda Urbain V que le roi de Chypre annonça officiellement la victoire des chrétiens sur les infidèles d’Alexandrie. Le pape exulta.

Puis le 17 mars, se fut au tour de la Reine Jeanne de se rendre à Rome auprès du pape.

Et pour Lætare, le quatrième dimanche de Carême, tandis que Nicola Spinelli était armé chevalier par le roi de Chypre, Urbain V avait remis la rose d'or à Jeanne de Naples, distinction attribuée pour la première fois à une femme.

Le pape lui dit : « Je te donne, ma chère fille, cette rose à la couleur pleine de joie, au parfum exaltant et dont la forme est l’image même de la félicité. »

Certains prirent pour un geste de galanterie ecclésiastique cet acte politique qui marquait le soutien pontifical à la reine-comtesse dont les États de Provence étaient menacés par le frère du roi de France.

Aux membres du Sacré et Antique Collège qui s’étonnaient de cette distinction remise à une Dame et qui vantaient les mérites de roi de Chypre, victorieux en croisade, Urbain V répliqua : « On n’avait jamais vu non plus l’abbé de Marseille devenir pape ! »

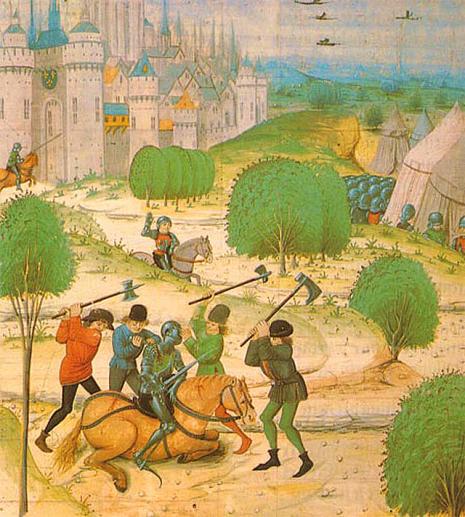

Louis d’Anjou et Bertrand du Guesclin attaquent la Provence

le « Dogue Noir de Brocéliande »,

excommunié par Urbain V

Profitant du départ du pape, Louis d’Anjou, dont les sénéchaussées étaient infestées par les Compagnies de routiers, décida de les regrouper.

Sur la rive droite du Rhône, les plus avertis craignirent que le frère du roi de France utilisât ces soudards à des fins toutes personnelles.

C’était le sentiment de Philippe de Cabassolle, le recteur du Comtat Venaissin.

Averti du passage dans les différents diocèses languedociens d’une multitude de gens d’armes, le 11 juillet 1367, il annonça au pape la menace que faisaient peser ces « societates » sur les frontières occidentales du Comtat et de la Provence.

Le recteur, inquiet, ordonna à Pons Bernard, Capitaine de Carpentras, de fermer les portes des remparts de sa ville et d’élever des murs de terres du château de Serres jusqu’à la Porte d’Orange.

Urbain V, qui passait l’été à Viterbe dans la forteresse construite par le cardinal Albernoz, prit cette menace très au sérieux.

Face à la volonté évidente de Louis d’Anjou d’envahir la Provence et d’occuper le Comtat, le pape demanda aux Provençaux de rester fidèles à la reine Jeanne par une lettre bullée datée du 30 juillet.

Au fil des jours, la menace se précisa. Vers la mi-septembre, sur ordre de l’Angevin, les capitaines des routiers firent mouvement vers la vallée du Rhône.

Enfin le 25 septembre, Olivier de Mauny et ses troupes s'installèrent à Beaucaire en compagnie du duc.

Ils s’y cantonnaient dans l’attente de la venue de Bertrand du Guesclin, toujours prisonnier du Prince Noir à Bordeaux.

L’affaire fut jugée si grave à Rome que le 27 septembre 1367, une bulle d’Urbain V excommunia tous ceux qui apporteraient aide aux routiers.

D’autant que le pape jugeant Raymond d’Agoult incapable comme sénéchal de Provence, se sentit obligé, le 11 décembre, de donner son sentiment à la comtesse-reine : « Nous croyons qu’il conviendra à ton honneur et état et nous te suggérons d’un conseil paternel ». Il lui proposa de le remplacer par Guillaume Augier de Forcalquier, le sire de Viens.

Des bruits de mauvais augures traversèrent le Rhône. Dans la sénéchaussée de Beaucaire la rumeur courait que, le 7 février précédent, Bertrand du Guesclin, de passage à Montpellier, avait regroupé tous ses Capitaines routiers.

Ce fut là qu’il apprit que le duc d’Anjou et son cousin Olivier de Mauny l’espéraient à Nîmes. Le Breton décida de les rejoindre en compagnie du maréchal Arnould d'Audrehem.

Il fallait se préparer à la guerre.

Elle fut déclenchée le 26 février 1368 quand Louis d’Anjou donna ordre aux troupes placées sous le commandement de du Guesclin d’envahir la Provence.

Le Sénéchal de Beaucaire, Amiel des Baux, organise leur passage sur l’autre rive du Rhône grâce à des ponts de barques.

La réaction de Raymond d’Agoult, sénéchal de Provence, se faisant attendre, personne ne fut surpris d’apprendre que, le samedi 4 mars 1368, Bertrand du Guesclin avait mis le siège devant Tarascon.

Au cours de celui-ci, Béranger de Raymond, chevalier d’Avignon, fut tué, tandis que Louis de Trian, vicomte de Tallard, Bernard d’Anduze, seigneur de la Voulte, et Foulques d’Agoult, furent fait prisonniers.

Avant qu’ils ne menacent Avignon, Philippe de Cabassolle fit immédiatement entamer des négociations préliminaires avec les Capitaines de Louis d’Anjou.

Un accord fut passé le 23 mars.

Pour détourner les Bretons de la cité pontificale, les Avignonnais avaient accepté de leur payer 37 000 florins avec la promesse d’en verser immédiatement 5 000.

Pour recouvrir cette créance, Bertrand du Guesclin, dès le lendemain, délégua Janequin le Clerc, son procureur anglais, auprès du banquier avignonnais, André de Tis, mandant de Michel de Baroncelli qui avançait la somme.

Mais dans le même temps les Sociétés à la solde du duc d’Anjou mirent pieds dans le comté de Provence.

Le 3 avril, le pape dépêcha un émissaire au roi Charles V.

Il était chargé de lui remettre des lettres dénonçant l’agression de son frère contre la Provence, comté de leur parente Jeanne de Naples, ainsi que le scandale de cette invasion sans cause, sans prétexte et sans déclaration de guerre.

Pour bien se faire comprendre Urbain V menaçait même le roi de France d’une réplique menée par une coalition contre la Sénéchaussée de Beaucaire et le Dauphiné.

Deux jours plus tard, le Doge de Gênes reçut un bref pontifical lui enjoignant de ne pas soutenir les attaques dirigées de la France contre la Provence.

Le Sénéchal Raymond d’Agoult, qui avait enfin levé des troupes, se porta au secours de Tarascon et d'Arles, assiégées depuis le 23 mars par messire Bertrand.

Au cours de ce siège, Guiraud de Simiane, Arnaud de Villeneuve et Isnard de Glandevès, seigneur de Cuers, furent faits prisonniers.

La rencontre des deux armées eut lieu devant cette cité le 11 avril.

Luquet de Girardières, le lieutenant du sénéchal, se heurta au « Dogue Noir », qui à la tête de ses troupes attaque la cavalerie provençale. L’affrontement se solda par la déroute des troupes fidèles à la reine Jeanne.

La débâcle des nobles provençaux imposait de mettre en place des mesures rapides pour éviter le désastre.

Les États de Provence se réunirent d’urgence le 21 avril, à Aix-en-Provence, et chargèrent Louis de Trian, libéré après rançon, de prendre la défense de la capitale du comté. Pendant ce temps, une bulle pontificale, datée du 18 avril, porta condamnation des Avignonnais qui ravitaillaient les Bretons assiégeant Tarascon.

Tandis que le 27 du même mois, Urbain V se vit obligé de rassurer par lettre la reine Jeanne.

Le pape lui confirma qu’il ne se laisserait jamais abuser par les mensonges de ses adversaires et l’exhortait à secourir et aider ses très fidèles provençaux.

Ce ne fut pas pour inquiéter les Français et les Bretons. Leur seul problème, pour l’instant, était de transférer de nouveaux renforts sur la rive provençale du Rhône, le pont de barques mis en place par Amiel des Baux ayant cédé.

Il fut réglé le 20 mai, Louis d’Anjou ayant débauché Rainier Grimaldi, seigneur de Monaco, qui remonta le Rhône pour assurer le passage des derniers routiers de du Guesclin. Deux jours plus tard Tarascon capitula.

L’incapacité du sénéchal de Provence ayant miné la confiance, même dans le Comtat, il fallut une bulle pontificale, datée du 26 mai, pour remettre les esprits en place. Urbain V ordonna à tous les nobles comtadins de suivre à la lettre les directives données par le recteur Philippe de Cabassolle.

Bataille de Céreste et révolte des Laborieux

Face à une telle agression, toute la Provence s'inquiéta. Le 5 juin 1368, le Conseil de Ville de Sisteron, instruit des sévices de Bertrand du Guesclin, décida de suivre l’exemple des cités voisines qui fermèrent leurs portes « en criant que le diable venait ».

Le Conseil statua que tous ceux qui refuseraient de monter la garde aux remparts ou qui abandonneraient leur poste sans qu’ils en aient eu l’ordre seraient passibles d’une amende de 100 marcs d’argent ou auraient une main ou un pied coupé.

Le 12 juin, le sénéchal de Provence se dit informé que « Bertrandus de Cliquino » - comprendre Bertrand du Guesclin - se dirigeait avec ses compagnies vers Barjols, Flayosc et Draguignan.

Mais le mercredi 5 juillet, elles se trouvaient devant Aix défendue par le vicomte de Tallard.

Et pendant que les Bretons mettaient le siège avec leurs machines de guerre, Raymond d’Agoult, fils du sénéchal, en profitait pour faire attaquer Aigues-Mortes afin de bloquer les arrières français.

L’archevêque d’Arles, Guillaume de la Garde, s’étant ouvertement déclaré pour Louis d’Anjou, fut mis en accusation pour trahison et crime. Le sénéchal donna ordre à son lieutenant Luquet de Girardières de se saisir du temporel de l’archevêque.

La Tour de l'Hôpital, vestige des remparts d'Apt qui firent reculer Mosenhor Bertran de Cliquin

Par Vi..Cult... — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3850265

Les Bretons, tout en continuant à ravager la province convoitée par le frère du roi, envisageaient une jonction avec les troupes de Grimaldi à Nice.

Certaines compagnies se dirigèrent déjà vers la côte. De plus on disait qu’Olivier du Guesclin, le frère de Bertrand, s'en allait vers les Baronnies pour s’installer dans cette région où s’entremêlaient les terres adjacentes dauphinoises et provençales. Il installa, en effet, ses troupes dans les fiefs baronniards de la maison des Baux.

Confirmation fut donnée le 18 juillet 1368 quand Raymond d’Agoult leva quatre cent lances, la fine fleur de la noblesse provençale, pour traverser le Luberon et rejoindre la vallée du Calavon. Les Bretons avaient évité d’attaquer Apt car la ville était trop bien protégée par ses remparts et ses bouches à feu, trente bombardes garnies « per lo passage de Mosenhor Bertran de Cliquin ».

Immédiatement les lances du Sénéchal se lancèrent à la poursuite de cette « Longue Route ».

Arrivée en vue du village de Céreste, l’avant-garde du sénéchal traversa le village et se trouva face aux Routiers.

Les cavaliers provençaux se lancèrent à l’attaque. Ils furent secoués, malmenés, bousculés et taillés en pièces aux cris de « Notre-Dame Guesclin » ! Ce fut à nouveau une cuisante défaite.

Le 9 août, Raymond, le prince d’Orange, mit sa ville en état d’alerte. Le 20 août, Perrin de Savoie et le Bâtard de Comminges, qui avaient quitté les Baronnies où se cantonnait Olivier du Guesclin, traversaient le fleuve au pont du Saint-Esprit. Ils avaient averti le Prince d’Orange qu’ils ne feraient que passer sur ses terres.

Ce qui ne les avaient point empêché de mettre à sac le village de Sainte-Cécile dans la vallée de l’Aigues.

Paysans massacrant un noble

Nobles massacrant des paysans révoltés

Le passage des Sociétés de « Mosenhor de Cliquin » avait laissé le pays exsangue. Tout avait été ravagé. Des villages, hameaux, bastides et écarts avaient été mis à sac, brûlés ou vidés de leurs provisions. Dans le Comtat, les impositions pontificales qui arrivaient à la suite de ces exactions et pillages provoquaient une émotion qui se mua bien vite en rébellion armée des « Laborieux ».

C’était tout un peuple qui s’insurgeait. La répression des nobles provençaux fut terrible. Dans chaque hameau et village nombre de paysans furent pendus pour l’exemple, d’autres enterrés vifs, enfin certains furent tout bonnement broyés sous des meules de moulins. Leurs femmes et leurs filles furent violées.

À Montefiascone, les nouvelles des évènements de Provence firent l’effet d’une catastrophe. Bien que coincé entre sa sympathie pour la cause française et son écœurement face aux exactions commises par le frère du roi en Provence, Urbain V ne balança point. Une bulle datée du 1er septembre 1368 excommunia Bertrand du Guesclin et sa clique. Elle fut totalement occultée en France. Immédiatement Charles V fit intervenir les cardinaux du parti français pour la faire annuler. Urbain V ne céda pas et l’excommunication fut rendue publique le 14 septembre.

Croisade contre les Visconti et réception à Rome de deux empereurs

Au printemps 1368, Charles IV de Luxembourg quitta Prague, sa capitale, et entreprit sa dernière calata, cette visite si redoutée des cités de la péninsule. Officiellement, il arrivait pour le couronnement d’Élisabeth de Poméranie, sa quatrième épouse, mais surtout pour tenter de reprendre en main la situation en Toscane.

Craignant peu l’empereur, au cours du mois d’avril, Barnabò Visconti et Can Signorio, seigneur de Vérone, avaient envahi la région deMantoue. Le 30 mai, Urbain V décréta Visconti coupable de révolte contre l’Église et prêcha la croisade contre lui. Le pape avait alors espoir que Charles de Luxembourg en prît la tête.

L'empereur arrivé d’ailleurs à Padoue le 17 mai 1368. Le 12 juin, il s’installa à Figheruola où il fut rejoint par le cardinal Anglic de Grimoard à la tête des troupes pontificales puis par celles de la reine Jeanne. Pétrarque, lui-même quitta Arqua pour se rendre à Udine auprès de Charles IV, et participer à la guerre que l’Empire allait faire aux Visconti. Urbain V nomma son frère Anglic légat à la place du cardinal Androin de la Roche. Mais le 27 août 1368, pour se débarrasser de l’affaire milanaise, l’empereur conclut une trêve avec Barnabò Visconti.

C'est encore à Montefiascone que le pape apprit les nouveaux ravages causés par les condottieres italiens. Barnabò Visconti s'était retourné contre la Toscane qu'il avait dévastée et désolée, son gendre John Hawkwood – le Faucon des Bois – avait pillé et mis à sac Ravenne. Urbain V n’appréciait ni ce pays qui lui était étranger sinon étrange, ni les Italiens avec leurs combinaziones. Il le fit savoir à son frère Anglic, qui venait de le rejoindre. Choqué, autant par la vie qui lui était faite en Italie que par la volonté française de mettre la main sur la Provence en son absence, il lui fit part de son intention de retourner à Avignon et de lui confier la direction des États pontificaux italiens.

Ce fut sans doute pourquoi, le 22 septembre 1368, quand il désigna les nouveaux membres du Sacré et Antique Collège, sur les huit incardinés, un seul était d’origine italienne. Le tollé à Rome fut général. Ces aigres récriminations prennent un ton plus feutré quand l’empereur germanique arriva avec toute sa suite. Urbain V le reçut dans la résidence d’été à la mi-octobre et agréa la demande de Charles pour couronner son épouse impératrice. Le 21 octobre, les deux Vicaires du Christ rejoignirent ensemble Rome pour la cérémonie du sacre. Elle déroula ses fastes le 1er novembre. Puis l’empereur fit négocier une nouvelle trêve avec les Visconti jusqu’au début du mois de mai 1369.

Le 15 avril 1369, profitant de l'accalmie, Urbain V proclame saint son parrain Elzéar de Sabran en la basilique Saint-Pierre de Rome, en présence de Louis de Sabran, sénateur de Rome.

Urbain V recevant à Rome Jean V Paléologue, empereur de Constantinople

À la fin avril, la trêve avec Milan ne fut pas prorogée. Le pape et les Visconti étaient à nouveau en « grande discorde et guerre ». Et la Compagnie de Saint-Georges de John Hawkwood recommença à ravager les États pontificaux. Ce fut pourtant le moment que choisit Jean V Paléologue, empereur de Constantinople, pour se rendre en Italie auprès du pape. Le besoin urgent d’une aide des chrétiens d’Occident aux chrétiens d’Orient face aux Turcs l’avait poussé à abjurer sa foi. Il le proclama solennellement le 18 octobre 1369 dans l’église du Saint-Esprit à Rome mettant théoriquement fin au schisme. Cette initiative isolée eut peu de succès dans ce qui restait de son empire et les « armées franques » n’étant pas venues à son aide la grande union des chrétiens n’eut jamais lieu.

Ayant passé l’hiver à Rome, Urbain V rejoignit ensuite sa résidence au début de l’été 1370. Au cours de celui-ci, le pape apprit la révolte de Pérouse. Inquiet, il choisit de quitter Montefiascone pour se réfugier à Viterbe. À son tour la ville fut menacée par les Pérugins venus l’assiéger avec la Compagnie de Saint-Georges. Le 4 août, les Napolitains firent céder Pérouse qui avait reçu le renfort des Milanais, des Florentins, des Romains et des Vénitiens.

Retour à Avignon et décès

Le pape, lassé, prit alors la décision publique de retourner en AvignonN 76. Informée, Brigitte Birgersdotter lui jeta un sort : « S’il retourne au pays où il a été élu pape, il recevra rapidement un coup ou une gifle tels que ses dents se serreront et grinceront. Sa vue sera obscurcie, il pâlira et tout son corps en frémira (...) ». Ce que lui promettait la comtesse suédoise lui sembla peu à côté de ce qu’il subissait en Italie. Le 26 juin 1370, dans une bulle datée de Montefiascone, Urbain V informa les Romains de son retour en Avignon :

Livrée cardinalice d'Anglic de Grimoard où mourut Urbain V

l'abbaye où repose Urbain V

La reine Jeanne donna immédiatement mission à Nicola Spinelli, le nouveau sénéchal de Provence, de préparer le retour pontifical. À sa demande, parti de Marseille, Estève Brandis accostait le 5 septembre à Corneto avec ses trente-quatre galères. Urbain V, épuisé par la vie que lui avaient faite les Italiens depuis son arrivée, rembarquait vers la Provence. Le 16 septembre, le pontife arriva au Vieux Port et rejoignit Avignon, par petites étapes, onze jours plus tard.

Urbain V, épuisé, pour se reposer, décida de se rendre à Châteauneuf où les vendanges battaient son plein. Puis à la fin septembre, un peu remis, le pape fit une visite à Carpentras où il fut reçu par l’évêque Jean Roger de Beaufort et le recteur Philippe de Cabassolle.

Une de ses premières décisions fut de nommer un nouveau recteur du Comtat en la personne d'Étienne Aubert abbé de Saint-Allyre. Puis il voulut mettre un terme à la lutte frontalière qui perdurait entre les troupes provençales et celles du Dauphiné alliées aux Bretons d’Olivier du Guesclin. Pour cela, il monnaya une trêve. Elle fut signée le 19 décembre 1370 entre Nicola Spinelli, sénéchal de Provence, et Amiel des Baux, sénéchal de Beaucaire. La « Longue Route » des Bretons quitta la région.

Le jour même de la signature de la trêve, le pape, tourmenté par la maladie de la pierre, s’éteignit à Avignon dans la Livrée de son frère. Il fut d'abord inhumé à Notre-Dame des Doms à Avignon. Ayant souhaité que son corps soit enseveli à la manière des pauvres à même la terre, puis réduit en cendres et que ses ossements soient portés à l'église abbatiale de Marseille, le 31 mai 1372, sous la direction de son frère, le cardinal Anglicus, ses restes furent exhumés du tombeau de la cathédrale avignonnaise et transférés à Saint-Victor. Le 4 juin 1372, sa dépouille fut accueillie par l'abbé Étienne Aubert, Recteur du Comtat, et le cardinal Guy de Boulogne prononça son éloge funèbre. Dans l'abbaye, son tombeau de style gothique flamboyant, aujourd'hui disparu, fut commandé par Grégoire XI et exécuté par le lapidaire Joglarii. À Montpellier une cérémonie grandiose en sa mémoire eut lieu la même année à la veille de Noël.

Le tombeau du pape à Saint-Victor a disparu sans doute durant les troubles révolutionnaires. En lieu et place du tombeau, dans le chœur de l'abbaye, a été placé en 1980 un moulage du gisant qui se trouvait sur le cénotaphe de l'ancienne église de Saint-Martial en Avignon. Le cercueil qui était cerclé de fer et couvert de velours n'a pas été retrouvé.

Ses réalisations

Réalisations architecturales

Guillaume de Grimoard fut un homme d'étude surtout préoccupé de développer la culture et la science tant des étudiants que des moines qui lui avaient été confiés « pour assurer leur foi orthodoxe et donner un intérêt profond à leur vie ». Devenu pape, il enrichit considérablement la bibliothèque pontificale qui contient un grand nombre d'ouvrages d'histoire du droit, de théologie et de philosophie.

Sa déclaration d'intention sur la nécessité du savoir et de la connaissance nous est connue :

« Je souhaite que les hommes instruits abondent dans l'Église de Dieu. Tous ceux que je fais élever et que je soutiens ne seront pas ecclésiastiques, j'en conviens. Beaucoup se feront religieux ou séculiers, les autres resterons dans le monde et deviendront père de famille. Eh bien ! quel que soit l'état qu'ils embrasseront, dussent-ils même exercer des professions à travaux manuels, il leur sera toujours utile d'avoir étudié. »

Urbain V, si préoccupé des intérêts spirituels, se montra très généreux pour financer de nombreux travaux.

Il profite de sa position pour favoriser l'enseignement par la fondation de plusieurs « studia », sortes de maison d'études supérieures destinées à préparer les jeunes gens aux universités notamment à Trets, Manosque, Saint-Germain-de-Calberte, Saint-Roman-de-Codières, etc.

Il œuvra à la création de plusieurs collèges universitaires (Orange, Cracovie en 1364, Vienne en 1365), d'une école de musique à Toulouse. Mais ce fut surtout l'université de Montpellier, fortement ébranlée par les pestes et le passage des routiers, qui bénéficia de sa mansuétude.

En Avignon et en Comtat Venaissin

Urbain V fit réaliser des jardins jouxtant le palais des papes et construire la Roma, une longue galerie à un étage, perpendiculairement à la Tour des Anges. Pour cette réalisation, l'architecte fut Bertrand Nogayrol et le pape fit décorer cette galerie, de nos jours disparue, par Matteo Giovanetti, noté Matthieu Janet dans les registres pontificaux.

De plus il donna une nouvelle impulsion au vignoble de Châteauneuf, qui faisait partie de l'État d'Avignon, en ordonnant qu’y fut planté du raisin muscat.

Sous son pontificat, en 1363, l'enceinte sud-ouest de Malaucène fut remise en état. Une inscription signale cette restauration au-dessus de la « Porte Chaberlain » :

« L'an de Notre Seigneur 1363, sous le pontificat de Noutre Seigneur le pape Urbain, cette porte fut faite par ordre des seigneurs Philippe, Recteur, et Jean, Capitaine du Comté Venaissin, et par les soins de Guillaume Chaberlain. »

En Gévaudan

Très proche de ses origines gévaudanaises, et il eut à cœur, tout au long de sa vie pontificale, de favoriser son pays. Ceci se traduisit par un enrichissement particulièrement de la région cévenole en édifices religieux et en voies d'accès. C'est ainsi qu'il fit édifier une église à Salmon-sur-le-Lot, une église paroissiale à Grizac son village natal, des embellissements au prieuré de Chirac et un pont à Quézac sur lequel fut construite une chapelle. Sur ses ordres furent fondées les églises collégiales de Quézac, en 1365, et de Bédouès, en 1363. Cette dernière, où il a été baptisé, fut fortifiée, pour accueillir le tombeau de ses parents.

S'étant réservé l'évêché de Mende pour des raisons économique, il en affecta les revenus à la construction de la cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat, en remplacement de la cathédrale primitive. La cathédrale précédente ne fut pas détruite, mais plutôt magnifiée.

Il fit restaurer le prieuré de Grizac, situé sur la paroisse de Bédouès, et cette seigneurie se vit, de plus, exemptée de tout impôt devenant ainsi une terre franche. Ce privilège, conservé jusqu'au XVIIIe siècle, fut accordé par le roi Charles V, en remerciement au pape.

Enseignement

Yves Renouard, analysant son action apostolique et universitaire a expliqué : « Sa bonté et son désir de diffuser la science se manifeste par ses générosités à l'endroit de bon nombre d'abbayes dont celle du Mont-Cassin et des principales Universités : il aime à fonder, auprès de celles-ci, des collèges qui accueilleront des étudiants pauvres ». Ce fut dans ce cadre que, afin d'aider ses jeunes compatriotes, il fonda àMontpellier, en 1360, le collège des Douze-Médecins, placé sous l'invocation de Saint-Matthieu, pour des étudiants en médecine issus du Gévaudan. Cet attachement à la médecine s'explique, en partie, par son amitié avec l'un des pères de la chirurgie, Guy de Chauliac. Puis en1364, il fonda le collège des SS. Benoît et Germain, destiné à accueillir les étudiants en théologie, droit canon et arts libéraux.

Il fonda la faculté de théologie de Padoue, un collège à Bologne et réforma les statuts des universités de Paris, d'Orléans et de Toulouse.

Afin d'aider à l'instruction des jeunes de son pays (le Gévaudan), il fonda à Saint-Germain-de-Calberte un « studium »,

sorte de séminaire avant l'heure, entièrement réservé aux moines. Les

étudiants devaient ensuite se rendre à Avignon pour y passer leur

examen. Dans le même esprit, il fit de l'abbaye de Saint-Roman près de

Beaucaire un studium et la fit fortifier.

Missions

Il favorisa les missions des îles Canaries, et redressa le premier évêché de Pékin, nommé alors Khanbalik érigé par Jean XXII, où il envoya Guillaume de Prato accompagné de douze frères mineurs. C'est aussi à Urbain V que l'on doit l'envoi de missionnaires en Dalmatie, Moldavie, Valachie, Bulgarie, Crète, Arménie, Scythie, Russie, Scandinavie et Afrique du Nord.

Économie

Avignon fut un grand centre de consommation qui fit vivre l'agriculture dans les régions proches et est un partenaire important du commerce européen. Urbain V créa donc des officiers spécialisés dans les régions (par exemple Languedoc ou Bourgogne) missionnés pour négocier et ramener tel ou tel produit ou denrée. Ils visitaient les centres de productions, étaient assidus aux foires. Cette pratique permit d'économiser sur les marges des marchands qui convoyaient habituellement les produits jusqu'à Avignon.

En 1363, à Avignon, Francesco, fils de Marco Datini, un toscan originaire de Prato, en dépit de l'annonce du départ d'Urbain V, jugea opportun de développer son affaire de négoce. Il s’associa avec Niccoli di Bernardo pour vendre, auprès de la Cour pontificale, des articles venus des villes lombardes et toscanes. Son succès commercial fut tel qu'en moins de deux décennies, il devint le plus grand et le plus riche marchand d'Europe occidentale.

La même année, le pape donna licence au maître confiturier Auseta de s'installer à Apt. Deux ans plus tard, en 1365, quand il se rendit sur le tombeau de son parrain Elzéar de Sabran, le confiturier aptésien lui offrit des « fruits confits au raisiné ». C'est la première mention de la fabrication des « confitures sèches » dans la cité provençale.

En date du 18 mars 1368, de Rome, Urbain V rendit publique un bulle pour préserver l'activité économique d'Avignon après son départ. Afin d'éviter toute récession, il chargea ses cardinaux Raymond de Canillac et Jean de Blauzac, en accord avec le recteur Philippe de Cabassolle, d'accorder libertés et privilèges aux artisans. Les premiers cités étaient les marchands et négociants en laine, qui devaient être exemptés de taille, les seconds, les meuniers, qui avaient le droit d'installer des moulins sur les berges de la Sorgue et de la Durance. Ce que ne put empêcher le pape fut la crise de surproduction des vins en pays d'Apt. Les volumes que lui et ses cardinaux faisaient venir étaient tels que le départ d'Avignon d'Urbain V puis de Grégoire XI provoqua un marasme économique jusqu'en juin 1396.

Sa béatification

Avant son départ pour Rome, Grégoire XI, pour atténuer la peine des Provençaux et des Comtadins, avait profité de son séjour en l’abbaye de Saint-Victor pour ordonner une enquête sur la « fama et sanctitate » de son prédécesseur. Durant des mois, les notaires pontificaux recueillirent des milliers d’attestations décrivant par le menu les miracles et les guérisons attribués à Urbain V. Cette enquête fut interrompue en 1379, pour être reprise en 1390 sur ordre de Clément VII, le premier pape avignonnais du Grand Schisme.

Les premières demandes

Entre 1372 et 1376, Louis d’Anjou, décida de financer de ses propres deniers les frais de procès en canonisation de son beau-père Charles de Blois. Sur sa lancée, il fit instruire celui du défunt pape Urbain V et de Delphine, « la femme de saint Elzéar, comte d’Ariano ». Un nouveau procès en canonisation fut demandé par Valdemar IV de Danemark et promis par le pape Grégoire XI dès 1375. Mais la crise du Grand Schisme qui secoua l'église catholique eut tôt fait de le stopper. Ainsi c'est seulement le 10 mars 1870 qu'il fut déclaré bienheureux par le pape Pie IX.

Les faits marquants de son pontificat

Le 22 septembre 1362, les vingt cardinaux du Sacré Collège entrèrent en conclave.

En 1363, Urbain V s'attribua le choix et la nomination des évêques ayant un revenu de plus de 200 florins et de tous les abbés dont le revenu excédait 100 florins.

Le 18 septembre 1366, Urbain V nomma pour la première fois en consistoire des cardinaux. Cette promotion en comprit trois : Anglic de Grimoard, son frère, Guillaume Sudre et Marco de Viterbe.

Le 12 mai 1367, avant son départ pour Rome, Urbain V décida pour la seconde fois de remettre le chapeau de cardinal. Il y eut un seul promu :Guillaume d'Aigrefeuille le Jeune qui devint cardinal-prêtre de Saint-Étienne au Mont-Cœlius.

Le 22 septembre 1368, Urbain V, lors de sa troisième promotion de cardinaux, désigna : Arnaldo Bernardi (ou Bertrandi), Philippe de Cabassolle, Simon Langham, Bernard du Bosquet, Jean de Dormans, Étienne de Poissy (ou Paris), Pierre de Chinac (ou de Bagnac) et Francesco Thebaldeschi.

Le 7 juin 1370, Urbain V procéda à sa quatrième et ultime nomination de cardinaux. Cette promotion n’en compta que deux : Pierre d’Estaing et Pietro Corsini.

Hommages

Des villes

Plusieurs villes qu'il avait côtoyées lui ont depuis rendu hommage. Ainsi, en 1874 une statue à son effigie a été érigée sur le parvis de la basilique-cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Privat de Mende. La place où elle se situe porte depuis son nom. À Avignon, le palais des papes possède un jardin qui porte son nom et qui est un des hauts lieux du festival, une polyclinique porte aussi le nom d'Urbain V. Une rue de Marseille a été appelée de son nom et un gisant a été placé dans la crypte de Saint-Victor. La ville de Montpellier, où il a fait une partie de ses études, a également baptisé une rue en son honneur. En 2015, l'archiprètre de la Cathédrale d'Uzès baptise une sacristie en son honneur.

Le Chemin Urbain V - Chemin de grande randonnée GR

Dès l'année 2010, l'association « Les Amis du Bienheureux pape Urbain V » a proposé aux départements de la Lozère et du Gard le tracé d'un chemin de randonnée qui passe par les lieux de mémoire liés à la vie et à l’œuvre du pape Urbain V. Ce tracé a été homologué en tant que GR par la Fédération française de la randonnée pédestre (FFR) le 15 juin 2014 sous le nom de chemin Urbain V ou GR 670. Ce tracé de 329 km joint Nasbinals (Lozère) à Avignon (Vaucluse) en traversant le Gard. C'est un Chemin de grande randonnée (GR) qui relie quatre sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO : le GR 65 qui va vers Compostelle, les Causses et Cévennes, le pont du Gard et le Palais des papes à Avignon.

Des hommes

Bien que pape français, qui plus est pape d'Avignon, Urbain V a tout de même gagné le respect des Italiens influents. Ainsi Pétrarque, peu enclin au compliment envers la France, ce « pays de barbares », montra une grande admiration envers ce pontife :

« Ô grand homme, sans pareil dans notre temps, et dont les pareils, en tous temps, sont trop rares. »

— Pétrarque

L'opinion de Sainte Brigitte :

« De même ce pape Urbain est du bon or qui peut servir à bien, mais il est entouré des soins de ce monde. »

Et celle de Jean de Noyal, chroniqueur et abbé de Saint-Vincent de Laon :

« Il remist sur l'estude, qu'estoit déchue dou tems son devancier ; il pourveust aux clercs et à personnes qui le valoient, desquels il avoit grande connaissance par la volonté de Dieu et la bonne intelligence qu'il mettoit. Il étoit de moult sobre vie et de bon exemple à tous ceux qui conversoient avec lui. »

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Urbain_V

En savoir plus :

http://www.pape-urbain-v.org/pages/22als01pag.html

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire